Se répondre ou ne pas répondre : du dialogisme dans La Dame ovale de Leonora Carrington et Max Ernst

Par Doris G. Eibl

Matérialité et forme

La Dame ovale, publié à Paris en mai 1939 aux éditions GLM, s’inscrit dans la tradition d’une pratique esthétique particulièrement chère aux surréalistes, à savoir la collaboration interartistique, notamment entre peintres et poètes. Les cinq contes de Leonora Carrington, rédigés en français, revus par Henri Parisot et publiés pour la première fois dans ce même volume, y sont accompagnés de huit photolithographies en noir et blanc de collages réalisés par Max Ernst, son compagnon des années 1937 à 1940. La première et unique édition du volume (45 pages non numérotées) au format moyen de 19 sur 14 centimètres a été tirée à 35 exemplaires sur vélin bleu et 500 sur vélin blanc, numérotés respectivement de 1 à 35 et de 36 à 535.

Les collages auxquels la première de couverture attribue la fonction d’illustrations se joignent aux textes de façon assez rythmée : en effet, les trois premiers textes, c’est-à-dire le conte éponyme « La Dame ovale » ainsi que « La débutante » et « L’ordre royal », sont respectivement « illustrés » d’un seul collage ; « L’amoureux » et « L’oncle Sam Carrington », de deux. À cette orchestration précède le collage du frontispice qui renoue, tout comme les autres collages d’ailleurs, avec l’iconographie ernstienne élaborée par l’artiste depuis la fin des années 1920, notamment dans ses romans-collages La femme 100 têtes (1929), Rêve d’une jeune fille qui voulut entrer au Carmel (1930) et Une semaine de bonté ou Les sept éléments capitaux (1934).

Surdétermination auto/biographique

Retenons que vouloir s’approcher de La Dame ovale revient à s’aventurer dans l’orbite d’un vrai mythe, celui du couple Carrington-Ernst, ménage surréaliste par excellence, œuvre d’art vivante totale ou presque, où les limites entre art et vie semblent suspendues dans une bulle d’étrangeté radicale que seule la Deuxième Guerre mondiale saura faire éclater. Il s’agit d’un mythe nourri des deux côtés de l’Atlantique, autant par les artistes eux-mêmes que par leurs proches ou ceux qui les ont connus à l’époque de la rue Jacob et de Saint-Martin d’Ardèche. Ce mythe sera encore cimenté par les nombreux essais ou portraits biographiques, portraits plus ou moins approfondis, plus ou moins romancés ou poétiques, dont ceux, très différents les uns des autres, de Julotte Roche (1997), d’Annie Le Brun (2008) et d’Elena Poniatowska (2011)1Julotte Roche, Max et Leonora : récit d’investigation, Bazas, Le temps qu’il fait, 1997 ; Annie Le Brun, « Je n’a plus une seul dent », Leonora Carrington : la mariée du vent, Paris, Maison de l’Amérique latine et Gallimard 2008, p. 26-53 ; Elena Poniatowska, Leonora, Barcelona, Seix Barral, 2011., pour ne nommer que les plus récents. S’y ajoutent un nombre impressionnant d’études universitaires, dont le travail pionnier de Whitney Chadwick, ainsi que les articles de Renée Riese Hubert et de Susan Rubin Suleiman qui, tout en proposant des regards critiques et nuancés sur le dialogue entre les deux artistes, contribuent, eux aussi, à corroborer l’image surdéterminée du couple, image qui nous charme, certes, mais qui risque de se superposer à l’œuvre artistique à proprement parler.

Face à cette surdétermination, l’attitude contradictoire de Leonora Carrington à l’égard des années passées en compagnie de Max Ernst ne saurait nous étonner. Ses sentiments mitigés au sujet des années passées d’abord à Paris, puis à Saint-Martin d’Ardèche se manifestent notamment au moment de sa percée internationale à la fin des années 1980 et au début des années 1990, lorsque l’artiste est interviewée par de nombreux admirateurs dont Ally Acker, Tilman Spengler, Marina Warner, Paul de Angeles ou encore Susan Rubin Suleiman. Tous ses interlocuteurs semblent espérer trouver la clé de l’énigme et comprendre le mystère et la magie à la fois du couple et des œuvres à partir de la parole authentique de l’interviewée. Faisant l’objet d’interprétations presque exclusivement auto/biographiques, les œuvres sont alors souvent réduites au statut de chiffres ou de miroirs convulsifs d’un « ménage surréaliste » sans nul doute fascinant. Soulignons que, la plupart du temps, les commentaires de Leonora Carrington s’avèrent tout sauf clairs et relèvent de la fumisterie enjouée et bienveillante. Cela vaut, par exemple, pour ce qu’elle confie à Ally Ackerman à propos de l’hyène, figure centrale du conte « La débutante » et présente dans son œuvre picturale dès le fameux tableau « L’auberge du cheval de l’aube » de 1937 : « Hyenas are wonderful animals because they eat garbage which, I think, is such a great virtue »2Ally Acker, The Flowering of the Crone, <https://www.youtube.com/watch?v=2WUEvlioa6s> (page consultée le 12 juin 2016).. Si, à d’autres moments, il lui arrive d’opter pour le silence, c’est de toute évidence pour résister à l’assimilation de sa personne et de son travail à son ancienne relation avec Max Ernst : « Those were three years of my life ! », aurait-elle objecté aux questions de Susan Rubin Suleiman en 1990. » Why doesn’t anyone ask me about anything else ?3Susan Rubin Suleiman, « Artists in Love (and out) : Leonora Carrington and Max Ernst », Risking Who One Is: Encounters With Contemporary Art and Literature, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1994, p. 99. »

Aspects autocitationnels et dialogiques

Issu de la collaboration d’un artiste accompli ayant la quarantaine et d’une jeune femme de la haute bourgeoisie britannique, ancienne élève de l’Académie Ozenfant à Londres et dont le talent d’écrivain se manifeste sous « l’encouragement quelque peu paternel » de son amant, La Dame ovale est une véritable œuvre interartistique4Renée Riese Hubert, « Le rôle du couple dans la peinture surréaliste », Mélusine, no XI, 1990, p. 258.. Elle renvoie, d’ailleurs, au vaste réseau dialogique et de correspondances tissé entre les œuvres de Leonora Carrington et de Max Ernst et dont l’ampleur est telle que la question biographique l’emporte facilement sur celle de l’esthétique. L’oiseau, totem de Max Ernst, et le cheval, celui de Leonora Carrington, peuplent leurs tableaux respectifs de façon significative, tout comme les portraits que les deux artistes ont réalisés l’un de l’autre suggèrent un univers symbiotique non exempt, cependant, de signes de blessure et d’issues de secours.

Pour ce qui est de La Dame ovale, la question du dialogue, c’est-à-dire du dialogue à l’intérieur du livre même, s’avère autrement complexe. Ainsi, il s’agit d’abord de préciser comment s’articule, dans l’espace livresque, la coexistence de textes et de collages. Pour ce qui est des collages, s’agit-il véritablement d’illustrations au sens propre du terme latin illustratio, comme nous le promet le sous-titre, ou bien les collages défient-ils la fonction illustrative qui leur est attribuée pour se poser, face aux textes, comme des entités autonomes ? Avons-nous affaire à un montage purement esthétique ou peut-on percevoir, dans ce recueil, une qualité dramatique qui renverrait à un véritable dialogue entre deux artistes, nous permettant, à propos de La Dame ovale, de parler, à l’instar d’Yves Peyré, de « livre de dialogue » plutôt que de « livre surréaliste » ou de « livre d’artiste »5Yves Peyré, Peinture et poésie. Le dialogue par le livre (1874-2000), Paris, Gallimard, 2001. ?

Retenons d’abord que le partage de l’espace livresque, c’est-à-dire l’agencement des images et des textes, dans La Dame ovale n’a rien de spectaculaire ou d’artistiquement surprenant. Éventuellement, on pourrait constater une certaine régularité concernant l’emplacement de l’image par rapport au texte, c’est-à-dire que dans les trois premiers contes, l’image figure toujours sur la troisième page, alors que dans les deux derniers, la première image et la première page de texte se juxtaposent sur la double page, le deuxième collage suivant vers la fin du conte. À la lecture des cinq contes, dont on remarque la brièveté générale et la longueur inégale, l’on se rend compte que les collages n’ont aucune réelle fonction illustrative, exception faite du collage accompagnant le conte éponyme du recueil (fig. 1) et qui, dans l’ensemble du volume, occupe une place particulière. Montrant un buste de cheval sur le front et le naseau duquel repose un oiseau, il renvoie non seulement aux totems respectifs de Leonora Carrington et de Max Ernst, mais nous invite également à suivre les traces d’une étonnante chaîne de signifiants. Cette dernière s’étend de la pie Mathilde, figure du conte « La Dame ovale », en passant par le collage qui l’accompagne et qui ne laisse aucun doute que l’oiseau représenté est une pie, jusqu’au-delà du livre vers un autre livre, plus ancien, à savoir le roman-collage Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel, où la pie rejoint, pour ainsi dire, le pape Pie IX métamorphosé en oiseau, plus exactement en grue ou héron6Max Ernst, Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel, Paris, J.J. Pauvert, 1983, p. 63. (fig. 2, voir diaporama plus bas).

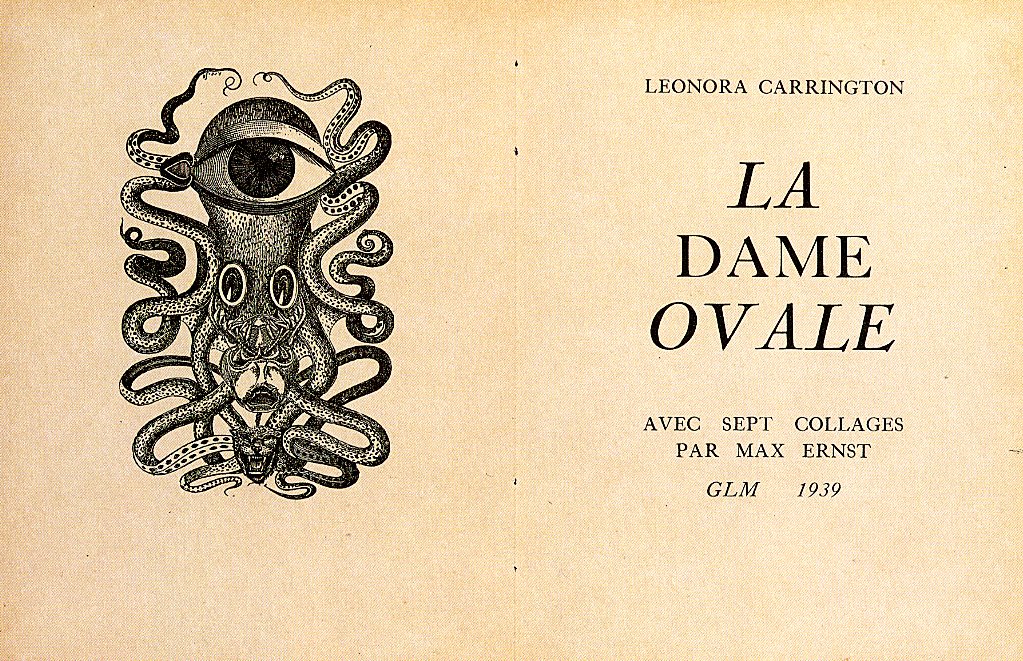

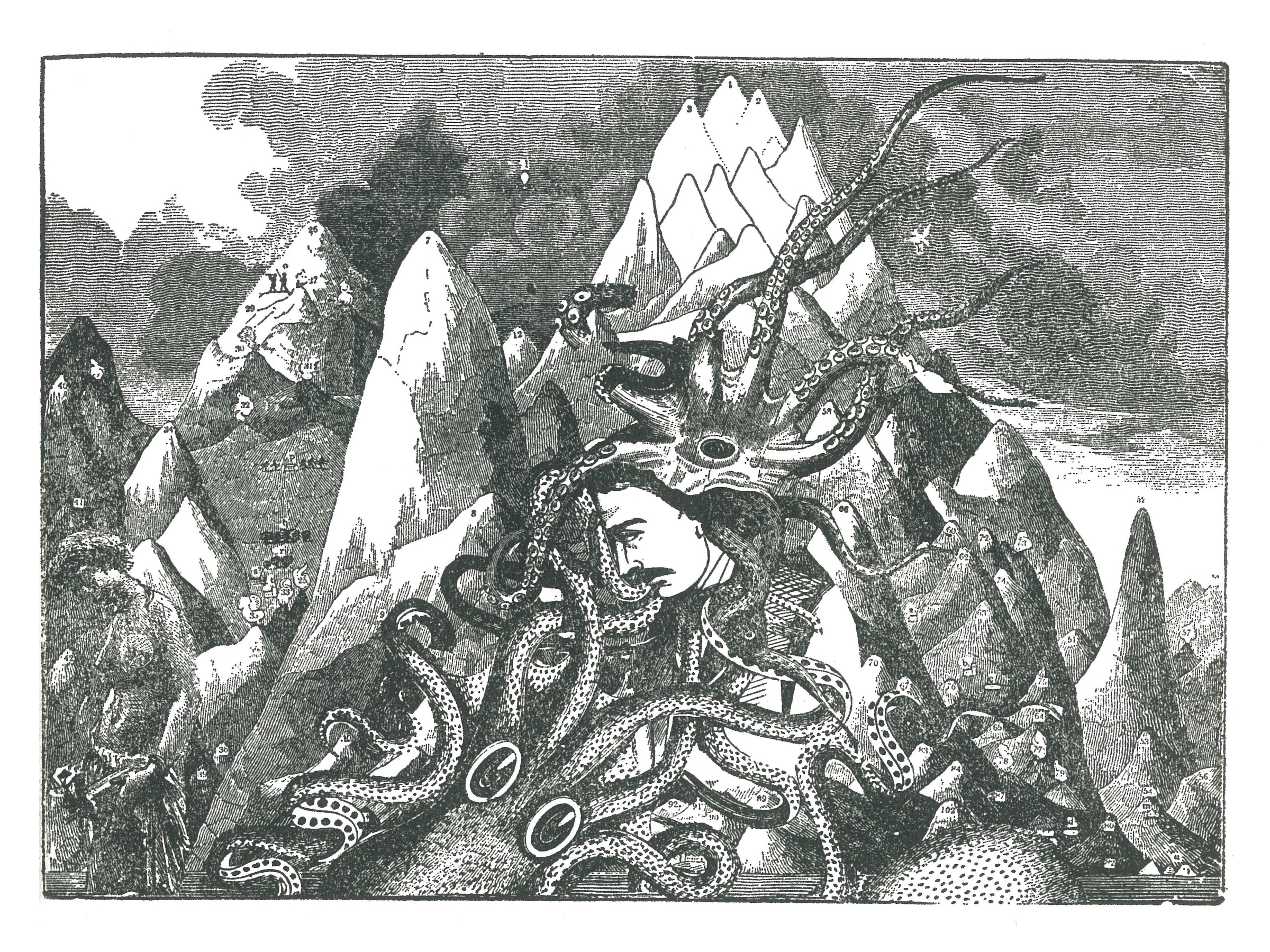

Alors que les correspondances que ce collage établit avec le conte sont donc intelligibles, les autres, au contraire, semblent arbitraires au point que le terme d’illustration se révèle tout simplement inapproprié. En fait, on constate, dans tous les collages, plus de renvois à d’autres œuvres de Max Ernst que de signes dialogiques liant, au sein même du livre, le pictural au figural. Ainsi, le poulpe et les serpents du collage du frontispice (fig. 3), par exemple, renvoient directement à un collage de La Femme100 têtes7Max Ernst, La Femme 100 têtes, Paris, Editions de l’Œil, 1956 (non paginé). (fig. 4, voir diaporama plus bas) qui, de son côté, incite le regardant à revenir vers le huitième collage de La Dame ovale (fig. 5, voir diaporama plus bas), notamment à cause de la moustache du faciès masculin qui figure dans les deux collages. Face à ce jeu autocitationnel, on souscrirait volontiers au diagnostic de Renée Riese Hubert qui constate au sujet des illustrations de Max Ernst pour La Dame ovale : « Ernst’s illustration for The Oval Lady is a way of introducing himself along with Leonora’s character rather than acknowledging her narrative.8Renée Riese Hubert, « Leonora Carrington and Max Ernst: Artistic Partnership and Feminist Liberation », New Literary History no 22, 1991, p. 736. » En effet, la promesse du sous-titre malmène le lisant-regardant dans la mesure où les collages de Max Ernst ne répondent que ponctuellement aux textes de Leonora Carrington.

Dans un premier temps, la juxtaposition plus ou moins arbitraire de textes et de collages dans La Dame ovale incite donc à parler, à propos de ce livre, non pas d’un dialogue entre deux créateurs mais, au contraire, d’un excédent d’éléments plutôt disparates. Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples que l’on pourrait croire. S’il est vrai que les collages relèvent essentiellement de l’univers iconographique de Max Ernst élaboré depuis les années 1920 et qu’ils réintègrent ce même univers dans un jeu presque exclusivement autocitationnel, les textes de Leonora Carrington sont, de leur côté, truffés d’éléments dialogiques. À l’instar de l’autoréférentialité des collages qui se déploie au-delà des limites du livre, les textes, eux aussi, font écho à des éléments extra muros libri. Si donc dialogue il y a, il n’a certainement pas lieu à l’intérieur de La Dame ovale, mais entre les contes de Leonora Carrington et l’univers iconographique élaboré par Max Ernst dans des œuvres antérieures. Comment ne pas s’apercevoir des correspondances entre la protagoniste du premier conte, la dame ovale, ce personnage étonnant, à la fois adulte et adolescent révolté, enfant joueur, déchaîné et temporairement subjugué par l’autorité paternelle, et un collage de Max Ernst, figurant dans le dernier chapitre de La femme 100 têtes (fig. 6). La dame ovale qui, symboliquement parlant, n’est pas encore sortie de l’œuf, renvoie aux œufs dudit collage ernstien, œufs de tailles différentes, gisant au bord d’une eau. L’œuf le plus grand est couvé par une femme au visage âgé (ou portant un masque) qui, des deux bras, embrasse l’objet ovale, peut-être pour le tenir chaud. Ce qui sortira de l’œuf, comme nous le fait comprendre le collage, risque d’être dangereux, voire monstrueux. Il s’agira d’un serpent, d’un reptile à la langue fourchue. La pie Mathilde du conte a, elle aussi, une langue fourchue — en tout cas, c’est ce que l’on croit comprendre lorsqu’on lit les mots de la dame ovale, alias Lucretia: « Mathilde parle comme nous, il y a dix ans que je lui ai coupé la langue en deux. Quelle belle créature ! » Enfin, pour revenir à l’œuf, n’oublions pas l’omniprésence de l’image de l’œuf dans Une semaine de bonté ou Les sept éléments capitaux, notamment dans le « Dernier cahier. Premier exemple – Le rire du coq » et dans le premier collage du « Troisième poème visible »9Max Ernst, Une semaine de bonté ou Les Sept Éléments capitaux, New York, Dover Publications, 1976, p. 149, 195-196..

Des correspondances semblables peuvent également être repérées entre l’oncle Sam Carrington du conte homonyme qui, voyant la pleine lune, « ne pouvait s’empêcher de rire » et le collage de Max Ernst dans La femme 100 tête représentant l’oncle dont, « les dimanches après-midi, nous aimions chatouiller la barbe », peut-être pour le faire rire (fig. 7). Retenons pareillement les parallèles que l’on peut établir entre le personnage d’Agnès du conte « L’amoureux » dont le mari, « depuis quarante ans » n’a « pu savoir si elle était morte ou pas » et les nombreuses figures de femmes allongées, mortes ou non – on ne le sait pas forcément – que l’on peut contempler dans « Le rire du coq ». Et le masque de l’hyène dans « La débutante » renverrait-il aux innombrables masques que l’on trouve un peu partout chez Max Ernst, à deux reprises, d’ailleurs, dans les collages du recueil lui-même ? Que le cheval, dans ce dialogue intertextuel extrêmement riche, joue un rôle de premier ordre va sans dire. « En route », lisons-nous dans « L’oncle Sam Carrington », « je rencontrai un ami. C’était le cheval qui, des années après, devait jouer un rôle important dans ma vie ».

*

Dans son étude pionnière consacrée au livre surréaliste, Renée Riese Hubert nous avertit des difficultés auxquelles on se voit confronté lors de la lecture d’un livre surréaliste. « The reader », nous dit-elle, « faces two oddly dissimilar entities which simply refuse to move along parallel tracks »10Renée Riese Hubert, Surrealism and the Book, Berkley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1988, p. 21.. Pour ce qui est des textes et collages de La Dame ovale, toute lecture simultanée s’avère, en effet, extrêmement problématique. Jaloux de leur autonomie, dirait-on, textes et collages résistent, dans l’immédiat en tout cas, au désir du lecteur de les superposer, de les rapporter les uns aux autres et de comprendre le sens de cette étrange cohabitation. Ceci ne veut pas dire, cependant, qu’il n’y a pas de dialogue du tout. Les éléments littéraux et figuraux de La Dame ovale s’inscrivent dans un dialogue interartistique qui, décidément, dépasse le livre, et qui se déploie notamment du côté des contes de Leonora Carrington. Il ne s’agit pas, bien entendu, d’un dialogue où les interlocuteurs – en l’occurrence l’interlocutrice – mettraient questions et réponses face à face. En fait, cerner le dialogue entre les contes de Leonora Carrington et les collages de Max Ernst en général relève d’une recherche de traces ou de possibles dramatiques, nous invitant à participer à des jeux de signifiance et à nous adonner à la « jouissance » incontrôlée du texte et de l’image.

Références bibliographiques

Corpus primaire

- Carrington, Leonora, La Dame ovale, illustrations de Max Ernst, Paris, GLM, 1939.

Corpus critique

a) Sur l’œuvre de L. Carrington

- Aberth, Susan L., Leonora Carrington : Surrealism, Alchemy and Art, Surrey, Ashgate/Lund Humphries, 2004, 160 p.

- Antle, Martine, « Mise au point sur les femmes surréalistes : intertexte et clin d’œil chez Leonora Carrington », Mélusine, nº XVI, 1997, p. 208-220.

- Blancard, Marie, Les spectacles intérieurs de Leonora Carrington, Frida Kahlo, Gisèle Prassinos, Dorothea Tanning et Unica Zürn, thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2006, 650 p.

- Bettina L., Knapp, « Leonora Carrington’s Whimsical Dreamworld : Animal Talk, Children are Gods, a Black Swan Lays and Orphic Egg », World Literature Today, vol. 51, nº 4, 1977, p. 525-530.

- Carroll, Rachel, « “Something to see” : Spectacle and Savagery in Leonora Carrington’s Fiction », Critique: Studies in Contemporary Fiction, vol. 39, nº 2, hiver 1998, p. 154-166.

- Chadwick, Whitney, « Leonora Carrington: Evolution of a Feminist Consciousness », Woman’s Art Journal, vol. 7, no 1, printemps-été 1986, p. 37-42.

- Chadwick, Whitney (dir.), Mirror Images: Women, Surrealism and Self-Representation, Cambridge/Londres, MIT Press, 1998, 207 p.

- Chadwick, Whitney, Women, Art, and Society, Londres, Thames & Hudson, 1990, 448 p.

- Chadwick, Whitney, Women Artists and the Surrealist Movement, Londres, Thames & Hudson, 1991, 256 p.

- Christensen, Peter G., « The Flight from Passion in Leonora Carrington’s Literary Work », dans Mary Ann Caws, Rudolf E. Kuenzli et Gwen Raaberg (dir.), Surrealism and Women, Cambridge, MIT Press, 1991, p. 159-181.

- Colvile, Georgiana M. M., « Beauty and/Is the Beast: Animal Symbology in the Work of Leonora Carrington, Remedio Varo, and Leonor Fini », dans Mary Ann Caws, Rudolf E. Kuenzli et Gwen Raaberg (dir.), Surrealism and Women, Cambridge, MIT Press, 1991, p. 148-158.

b) Sur la collaboration avec M. Ernst

- Chadwick, Whitney et Isabelle de Courtivron, Significant Others: Creativity & Intimate Partnership, Londres, Thames & Hudson, 1996, 256 p.

- Hopkins, David, Marcel Duchamp and Max Ernst. The Bride Shared, Oxford, Clarendon Press, coll. « Clarendon Studies in the History of Art », 1998, 218 p.

- Hubert, Renée Riese, « Beyond Initiation: Leonora Carrington and Max Ernst », dans Magnifying Mirrors. Women, Surrealism and Partnership, Lincoln/Londres, University of Nebraska Press, 1994, p. 113-140.

- Hubert, Renée Riese, « Leonora Carrington and Max Ernst: Artistic Partnership and Feminist Liberation », New Literary History, vol. 22, nº 3, été 1991, p. 715-745.

- Hubert, Renée Riese, « Le rôle du couple dans la peinture surréaliste », Mélusine, nº XI, 1990, p. 249-260.

- Roche, Juliette, Max et Leonora : récit d’investigation, Paris, Le temps qu’il fait, 2009, 173 p.

- Schonfield, Ernest, « Myths of Anglo-German Surrealism: Max Ernst and Leonora Carrington », dans Rüdiger Görner et Angus Nicholls (dir.), In the Embrace of the Swan: Anglo-German Mythologies in Literature, the Visual Arts and Cultural Theory, Berlin, Walter the Gruyter, coll. « Spectrum Literaturwissenschaft », vol. 18, 2010, p. 231-259.