Qui a peur d’entrer dans La Maison de la Peur de Leonora Carrington ?

Par Andrea Oberhuber

Faire un premier livre à deux

Fig. 1Dans la notice que Breton consacre dans son Anthologie de l’humour noir à Carrington, le chef de file surréaliste rapproche la jeune Anglaise de la figure de La sorcière (1862) telle que valorisée par Michelet contre la tradition chrétienne : « Michelet, qui a rendu si belle justice à la Sorcière, note Breton, met chez elle en lumière ces deux dons, inestimables du fait qu’ils ne sont départis qu’à la femme, « l’illuminisme de la folie lucide » et « la sublime puissance de la conception solitaire« . Il la défend aussi contre la réputation chrétiennement intéressée qu’on lui a faite d’être laide et vieille […]1André Breton, Anthologie de l’humour noir, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1972 [1966], p. 393.. » L’auteur de l’anthologie voit juste, moins en considérant Carrington comme une sorcière que parce qu’il perçoit très rapidement chez elle le pouvoir décapant, voire délirant, de l’humour noir. Elle en fait preuve dès son arrivée à Paris en 1937, début d’une relation d’amour fou avec Max Ernst (Fig. 1).

Fig. 1Dans la notice que Breton consacre dans son Anthologie de l’humour noir à Carrington, le chef de file surréaliste rapproche la jeune Anglaise de la figure de La sorcière (1862) telle que valorisée par Michelet contre la tradition chrétienne : « Michelet, qui a rendu si belle justice à la Sorcière, note Breton, met chez elle en lumière ces deux dons, inestimables du fait qu’ils ne sont départis qu’à la femme, « l’illuminisme de la folie lucide » et « la sublime puissance de la conception solitaire« . Il la défend aussi contre la réputation chrétiennement intéressée qu’on lui a faite d’être laide et vieille […]1André Breton, Anthologie de l’humour noir, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1972 [1966], p. 393.. » L’auteur de l’anthologie voit juste, moins en considérant Carrington comme une sorcière que parce qu’il perçoit très rapidement chez elle le pouvoir décapant, voire délirant, de l’humour noir. Elle en fait preuve dès son arrivée à Paris en 1937, début d’une relation d’amour fou avec Max Ernst (Fig. 1).

Étudiante à l’Académie londonienne d’Amédée Ozenfant, Carrington avait découvert la peinture de Ernst grâce à un tableau de 1924, Deux enfants sont menacés par un rossignol2Le tableau orne la couverture de Surrealism de Herbert Read que la mère avait offert à sa fille intéressée par les arts visuels. Voir Katherine Conley, Automatic Woman. The Representation of Woman in Surrealism, Lincoln et London, University of Nebraska Press, 1996, p. 50., perçu comme un moment épiphanique, avant de rencontrer l’artiste allemand en personne à Paris. C’est dire qu’elle a été attirée d’abord par une esthétique surprenante, plus précisément par cette ouverture vers le surréel symbolisé dans le tableau par le portail rouge accroché au cadre de la peinture ; la relation amoureuse, comme pour beaucoup d’autres couples surréalistes3Voir, à ce propos, l’étude de Renée Riese Hubert, Magnifying Mirrors. Women, Surrealism and Partnership, Lincoln et London, University of Nebraska Press, 1994, constitue une porte d’entrée dans le cercle bretonien. Une fois admise, la jeune peintre est rapidement invitée à participer en 1937 aux expositions surréalistes de Paris et d’Amsterdam. La peinture et l’écriture vont de pair durant les trois années de vie commune avec Max Ernst, à Paris et à Saint-Martin d’Ardèche, dans le sud de la France. Les deux artistes, aussi différents soient-ils, s’exposent mutuellement au travail de l’autre4Voir Renée Riese Hubert, Magnifying Mirrors, op. cit., p. 113. Pour la trajectoire biographique et artistique de l’auteure-artiste britannique qui s’établit au Mexique à partir de 1942 où elle côtoyaient Remedios Varo, Kati Horna, Benjamin Péret, Alice Rahon et Imre Weisz, son futur mare, voir Susan Aberth, Leonora Carrington: Surrealism, Alchemy and Art, Adershot et Burlington, Lund Humphries, 2004 et Dominique et Julien Ferrandou, Leonora Carrington : ouvre toi, porte de pierre, DVD 3671, 2011, prod. TFV-La Bretonnière.. Il en découle une démarche collaborative dont les deux œuvres mentionnées ci-dessus sont le fruit. Les années 1938-39 marquent l’entrée en littérature de Leonora Carrington, jeune Anglaise animée, selon Renée Riese Hubert, par la révolte contre « [the] paternal authority, Catholicism, the English upper middle class, and institutional art training5Renée Riese Hubert, « Leonora Carrington and Max Ernst: Artistic Partnership and Feminist Liberation », New Literary History, vol. 22, no 3, 1991, p. 720. ».

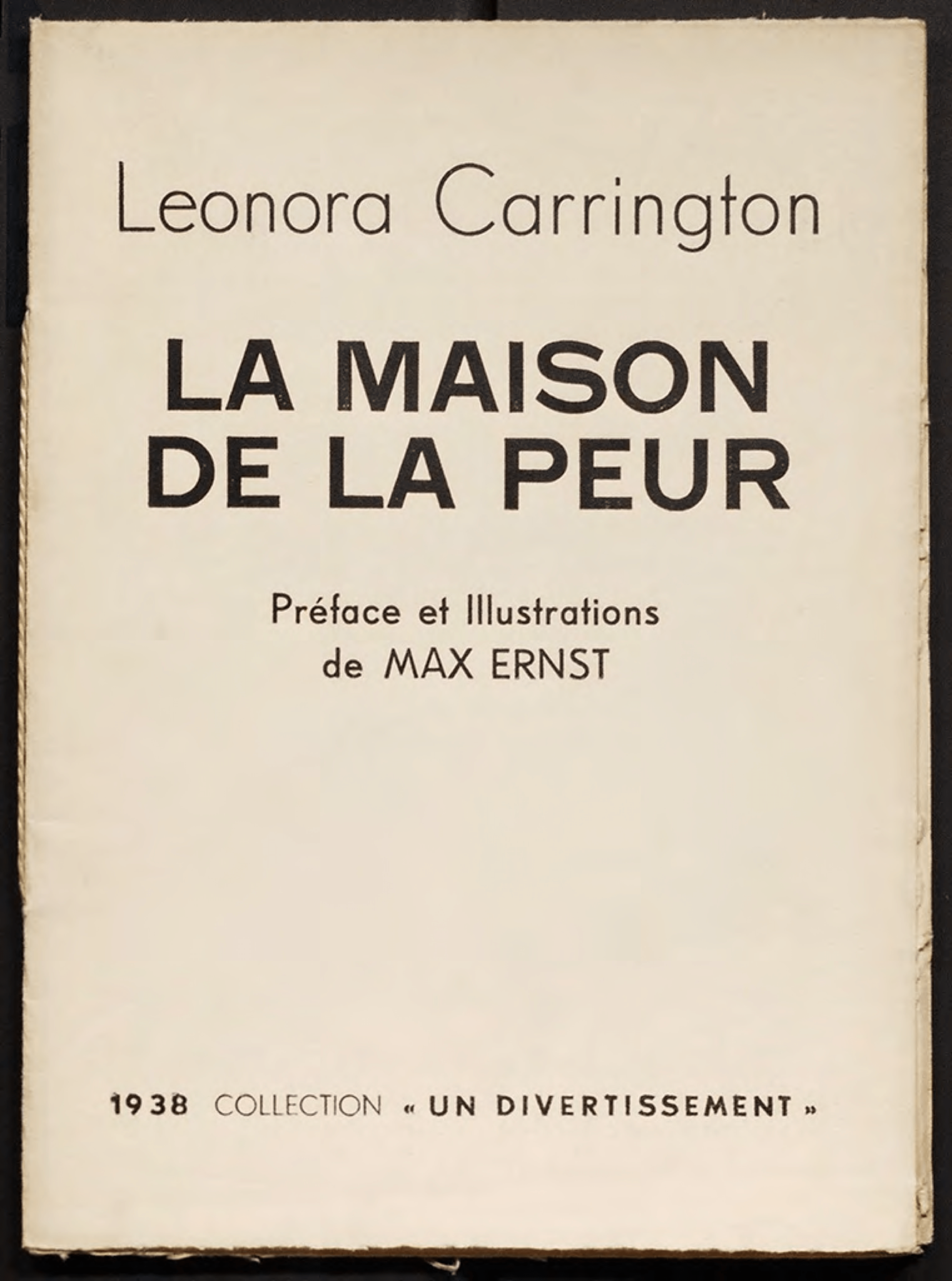

Fig. 2Appartenant au petit format, La Maison de la Peur est un in-8o (17,5 x 12,5 cm) composé de trois feuillets non chiffrés et trois illustrations (Fig. 2). Comme pour La Dame ovale, recueil de cinq récits inquiétants (format in-8o également, 19,5 x 14 cm, avec vingt feuillets non paginés et huit collages y compris le frontispice)6Voir l’étude de Doris Eibl, « Se répondre et ne pas répondre : du dialogisme dans La Dame ovale de Leonora Carrington et Max Ernst », <https://lisaf.org

Fig. 2Appartenant au petit format, La Maison de la Peur est un in-8o (17,5 x 12,5 cm) composé de trois feuillets non chiffrés et trois illustrations (Fig. 2). Comme pour La Dame ovale, recueil de cinq récits inquiétants (format in-8o également, 19,5 x 14 cm, avec vingt feuillets non paginés et huit collages y compris le frontispice)6Voir l’étude de Doris Eibl, « Se répondre et ne pas répondre : du dialogisme dans La Dame ovale de Leonora Carrington et Max Ernst », <https://lisaf.org

Une histoire abracadabrante de chevaux qui dansent, montent et descendent l’escalier9Je reprends ici quelques idées développées plus en profondeur dans « Humour noir et visions abyssales dans La Maison de la Peur et La Dame ovale de Leonora Carrington/Max Ernst », dans Mireille Calle-Gruber, Sarah-Anaïs Crevier Goulet, Andrea Oberhuber et Maribel Peñalver Vicea (dir.), Folles littéraires : folies lucides. Les états borderline du genre et ses créations, Montréal, Nota bene, 2019, 372 p.

L’intrigue, menue, qui tient en quatre pages, est bien ancrée dans la tradition anglo-saxonne du gothique romantique et du merveilleux ludique à la Lewis Carroll, comme le constate avec raison Renée Riese Hubert10Renée Riese Hubert, Magnifying Mirrors, op. cit., p. 118.. Le savant mélange d’éléments de prime abord réalistes quant aux personnages, au décor et à l’intrigue, et d’autres tout près de la folie, illustre dans La Maison de la Peur comme dans nombre de textes de Carrington l’importance de la confusion des règnes et de l’abolition des frontières entre le réel et le surréel, entre la conscience et l’inconscient. Ainsi, le fantastique intervient constamment dans le réel peuplé d’animaux – de préférence des chevaux blancs11Rappelons que le cheval est l’animal totémique de prédilection de Carrington. En témoignent éloquemment le célèbre autoportrait pictural L’Auberge du cheval blanc de 1937-38, et des récits tels « La dame ovale » (dans le recueil éponyme), « L’oncle Sam Carrington », The Seventh Horse ou la pièce Pénélope. Pour la valeur symbolique du cheval dans l’œuvre de Carrington, voir Whitney Chadwick, Les femmes dans le mouvement surréaliste, Paris, Éditions Thames et Hudson, 1985, p. 79-80. –, de légumes qui se font battre par de vieilles dames ou d’une hyène qui, après avoir arraché son visage à une bonne, l’endosse comme un masque pour assister à un bal de débutantes. De cet univers de l’entre-deux, aux limites improbables, émane un sentiment de profonde inquiétude, amplifiée, dans La Maison de la Peur, par un français fautif qui a tout pour dérouter le lecteur.

La narration met en scène la rencontre fortuite d’une jeune narratrice à la première personne et d’un cheval qui se promène dans la rue. Comme dans un conte ou dans une fable, ce cheval invite le « je » à une fête donnée le soir même à neuf heures et où les hôtes seront amenés à performer d’improbables prouesses musicales et mathématiques. Le fabuleux et l’onirisme dont sont empreintes les deux premières pages du récit virent au cauchemar dès l’apparition de la propriétaire du château, la Peur. Figure allégorique, la Peur impose à tous les convives des règles arbitraires et rigides à un point tel que la fête devient sinistre12Voir Jacqueline Chénieux-Gendron, Le surréalisme et le roman : 1922-1950, Lausanne, L’Âge d’homme, 1983, p. 256.. Ce qui est pensé comme un jeu s’avère une contrainte trouble-fête à laquelle personne n’ose se soustraire. Il faut, par exemple, « conter au numéro cent dix jusqu’au numéro cinq à tout vitesse en pensant à son propre destiné et en versant des larmes pour ceux qui ont passé devant nous [sic]13Le français est volontairement laissé fautif, tel que je l’ai indiqué plus haut. », lance la Peur sur un ton autoritaire. En même temps, les chevaux et la narratrice doivent « marquer l’air des Bateliers de la Volga avec l’antérieur gauche, la Marseillaise avec l’antérieur droit, et avec les deux postérieurs, l’air de Où es-tu ma dernière rose d’été ? » L’exercice rythmique met au défi tous les invités comme s’il s’agissait de les pousser à la limite du faisable. Puis, en une seule phrase, la scène se voit suspendue : « Ça dure pendant vingt-cinq minutes, mais… » La phrase finale tronquée et les points de suspension suggèrent qu’il y a une suite à la scène qui vient d’être racontée, mais que le lecteur n’en saura pas davantage. L’ellipse syntaxique introduite par la conjonction d’opposition « mais » ouvre vers l’absence, vers l’abîme de ce qui restera inconnu, non dit.

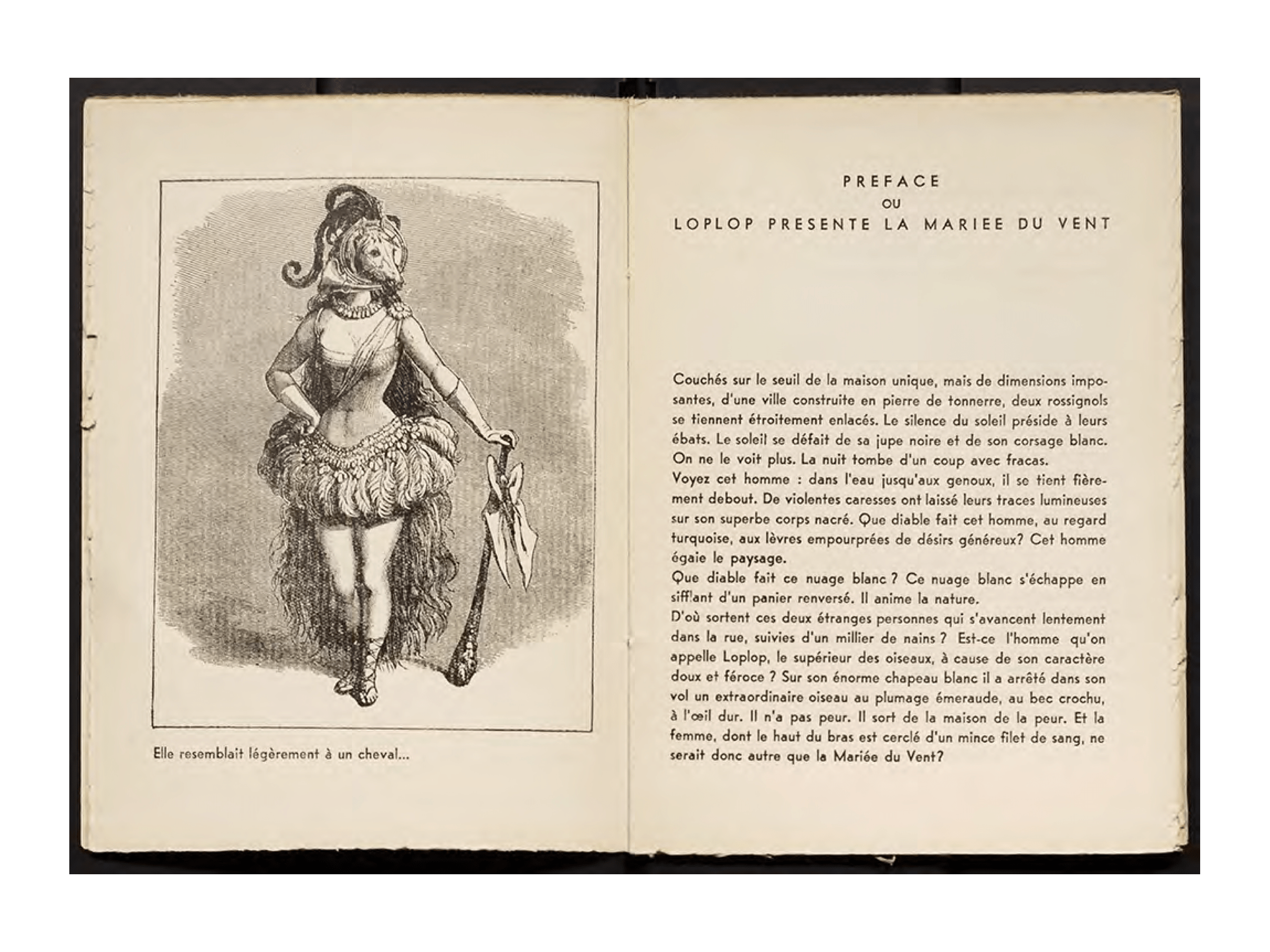

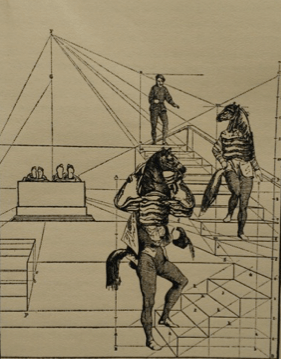

Face à l’absence d’une fin logique, on peut se demander si les collages de Max Ernst apportent des éléments éclairant le récit. Dans la préface, Loplop, alter ego du peintre en « oiseau supérieur », présente la « Mariée du Vent14Max Ernst fait allusion au tableau d’Oskar Kokoschka intitulé Die Windsbraut (1913) qui consigne l’union symbiotique du peintre et d’Alma Mahler, la Fiancée du vent. » en s’interrogeant sur sa capacité de lire, d’écrire « le français sans fautes », en voulant savoir de quel bois elle se chauffe. Cette préface au ton quelque peu paternaliste semble avoir pour but de présenter de manière mystérieuse au lectorat français la jeune inconnue plutôt que de proposer des balises de lecture et de spectature quant aux images insérées dans le texte. Ajoutés a posteriori au récit de Carrington15Renée Riese Hubert, Surrealism and the Book, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 69-70., les collages ernstiens interprètent davantage le récit qu’ils ne l’illustrent véritablement.  Fig. 3Cela ne fait aucun doute, Ernst fait valoir autant sinon plus son propre imaginaire iconographique que les figures et le décor de l’histoire inventée par sa compagne. Les trois collages, dont les sources iconiques ne sont pas identifiées, ne suivent par ailleurs pas la chronologie des événements relatés ; ils y ajoutent une couche signifiante supplémentaire. Riese Hubert considère les trois collages tels un « conscious revamping of his own amphibious impersonations, inspired by the tale where language and identity assume the characteristics of a collage16Ibid., p. 73. ».

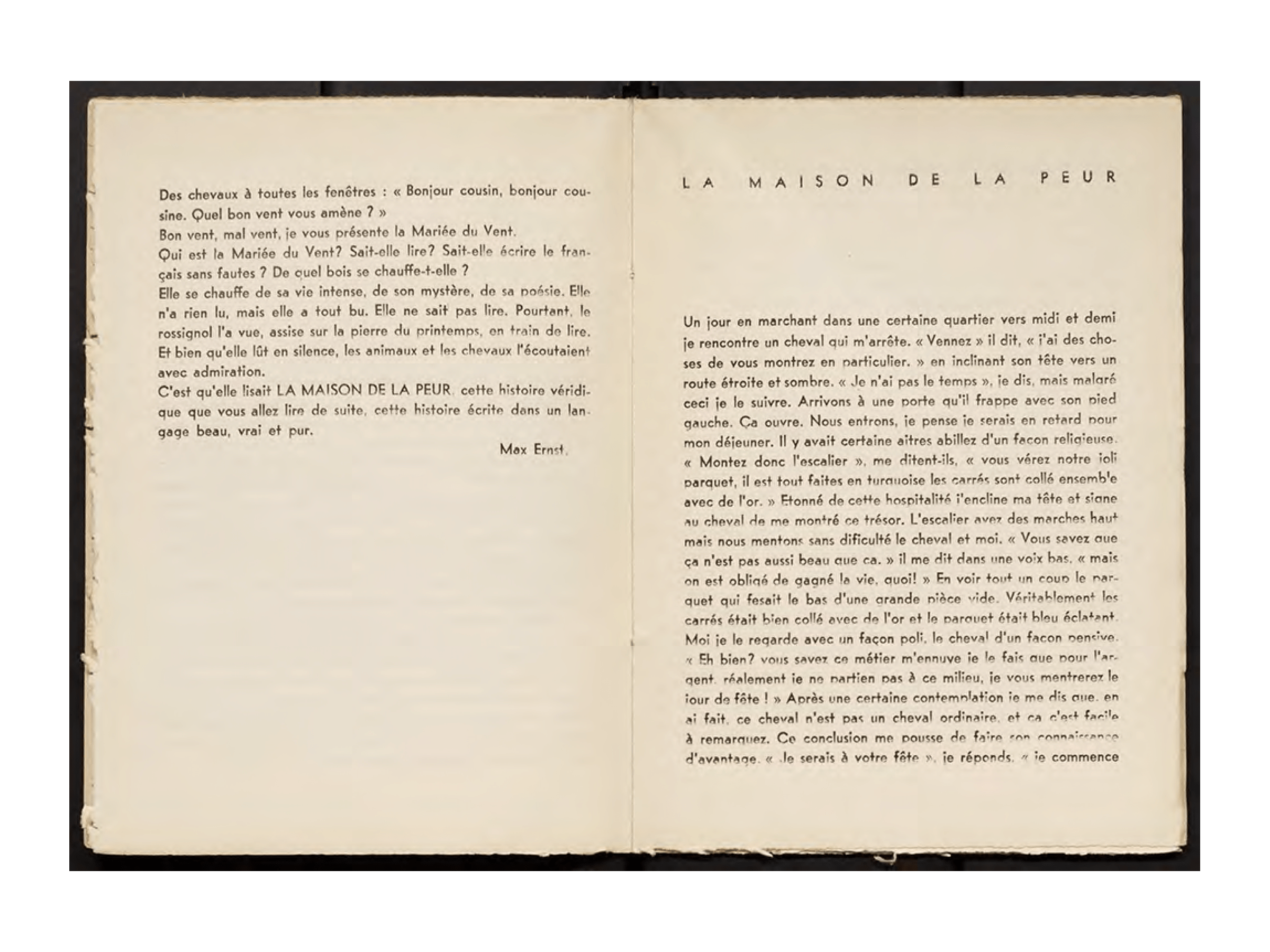

Fig. 3Cela ne fait aucun doute, Ernst fait valoir autant sinon plus son propre imaginaire iconographique que les figures et le décor de l’histoire inventée par sa compagne. Les trois collages, dont les sources iconiques ne sont pas identifiées, ne suivent par ailleurs pas la chronologie des événements relatés ; ils y ajoutent une couche signifiante supplémentaire. Riese Hubert considère les trois collages tels un « conscious revamping of his own amphibious impersonations, inspired by the tale where language and identity assume the characteristics of a collage16Ibid., p. 73. ».  Fig. 4Concrètement, le premier collage, faisant face à la « Préface ou Loplop présente la Mariée du Vent », impose une image de la Peur mi-humaine mi-cheval, arborant l’apparence d’une acrobate de cirque qui inspire davantage le sourire que la frayeur (Fig. 3) ; le deuxième collage rejoue, dans le décor d’un escalier construit de lignes parallèles et de formes géométriques, la carte de l’hybridité de deux figures – de nouveau entre l’humain et le cheval – légèrement efféminées (Fig. 4)

Fig. 4Concrètement, le premier collage, faisant face à la « Préface ou Loplop présente la Mariée du Vent », impose une image de la Peur mi-humaine mi-cheval, arborant l’apparence d’une acrobate de cirque qui inspire davantage le sourire que la frayeur (Fig. 3) ; le deuxième collage rejoue, dans le décor d’un escalier construit de lignes parallèles et de formes géométriques, la carte de l’hybridité de deux figures – de nouveau entre l’humain et le cheval – légèrement efféminées (Fig. 4) Fig. 5 ; la troisième image se veut une lecture presque entièrement dissociée de la fin du récit en faisant échouer une sirène (ou un autre être hybride) sur un rocher, la scène étant placée sous le regard observateur d’une tête de cheval qui trône sur une falaise (Fig. 5). Les rapports texte/image se situent de toute évidence davantage du côté de la collision que de celui de la collusion réduite à des résonances thématiques ou à des motifs (le cheval, l’escalier, le contraste entre le quotidien et l’inquiétant). Ils renforcent néanmoins, d’un commun accord, l’entrecroisement de l’irrationnel, de l’onirique et du discontinu narratif. Selon cette même logique, les frontières entre l’écrit et le pictural se doivent d’être perméables, comme le sont les limites fixées rationnellement entre le réel et le rêve (ou le cauchemar), entre l’intérieur et l’extérieur, l’envers et l’endroit. La sirène à la tête renversée n’incarne-t-elle pas à merveille cette idée d’un ordre bousculé ?

Fig. 5 ; la troisième image se veut une lecture presque entièrement dissociée de la fin du récit en faisant échouer une sirène (ou un autre être hybride) sur un rocher, la scène étant placée sous le regard observateur d’une tête de cheval qui trône sur une falaise (Fig. 5). Les rapports texte/image se situent de toute évidence davantage du côté de la collision que de celui de la collusion réduite à des résonances thématiques ou à des motifs (le cheval, l’escalier, le contraste entre le quotidien et l’inquiétant). Ils renforcent néanmoins, d’un commun accord, l’entrecroisement de l’irrationnel, de l’onirique et du discontinu narratif. Selon cette même logique, les frontières entre l’écrit et le pictural se doivent d’être perméables, comme le sont les limites fixées rationnellement entre le réel et le rêve (ou le cauchemar), entre l’intérieur et l’extérieur, l’envers et l’endroit. La sirène à la tête renversée n’incarne-t-elle pas à merveille cette idée d’un ordre bousculé ?

La langue elle-même se trouve à l’envers ; elle est littéralement déréglée dans La Maison de la Peur. Les genres masculin et féminin ne sont que rarement conformes à la grammaire, les phrases regorgent de fautes de français en tout genre, qui sont autant d’éléments perturbateurs : « En rentrans dans la cour j’apperçu qu’il [le cheval] disait la vérité. Tous les chevaux tremblait de froide et grelotte leur dents comme des castanettes. J’avais l’impression que tout les chevaux sur terre était présent à ce fête. […] Je n’osais pas parlé, j’avais trop peur ». L’écriture (phonétique) engendre des phrases qui résistent à faire sens lors d’une première lecture. Dans le même ordre d’idée d’un dérèglement grandissant, l’identité des règnes et des espèces est brouillée, de nombreuses chimères font partie de l’imaginaire de Carrington, et la notion de limite est exacerbée plutôt que dissoute17Voir Jacqueline Chénieux-Gendron, Le surréalisme et le roman, op. cit., p. 255. Katherine Conley note à propos du récit History of Little Francis : « In her art and stories Leonora Carrington not only shape-shifts or identifies with animals but breaks traditional barriers of identity in other ways as well. » (Automatic Woman, op. cit., p. 53.).

Vision prophétique

Dans cette année qui marque l’Anschluß de l’Autriche à l’Allemagne national-socialiste et qui précède l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, le récit de Carrington peut apparaître comme une vision prémonitoire. Les images de son collaborateur amplifient le climat d’angoisse où règnent en même temps le ludisme et l’énigmatique. La Maison de la Peur est l’illustration de la mise au pas d’un groupe par une figure d’autorité – la Peur qui « ressembl[e] légèrement à un cheval en beaucoup plus laide », pleure et tremblant en s’adressant aux convives – sans que personne ne s’y oppose ou résiste. Étrange scénario qui se trouvera décliné de diverses façons dans La Dame ovale publié un an plus tard.

Références bibliographiques

Corpus primaire

- Carrington, Leonora, La Maison de la Peur, préface et illustrations de Max Ernst, Paris, Henri Parisot, coll. « Un divertissement », 1938.

- Ernst, Marx, La Femme 100 têtes, avis au lecteur par André Breton, Paris, Éditions Prairial, 2016 [1929].

Corpus critique

- Aberth, Susan, Leonora Carrington: Surrealism, Alchemy and Art, Adershot et Burlington, Lund Humphries, 2004.

- Blancard, Marie, « Les figures féminines dans les contes de Leonora Carrington », dans Christiane Chaulet (dir.), Conte et narration au féminin, Achour, Université de Cergy-Pontoise, 2003-2004, p. 47-70.

- Breton, André, Anthologie de l’humour noir, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1972 [1966].

- Chadwick, Whitney, Les femmes dans le mouvement surréaliste, Paris, Éditions Thames et Hudson, 1985.

- Chénieux-Gendron, Jacqueline, Le surréalisme et le roman : 1922-1950, Lausanne, L’Âge d’homme, 1983.

- Conley, Katherine, Automatic Woman. The Representation of Woman in Surrealism, Lincoln et London, University of Nebraska Press, 1996, p. 50.

- Eibl, Doris, « Se répondre et ne pas répondre : du dialogisme dans La Dame ovale de Leonora Carrington et Max Ernst », <https://lisaf.org

/project > (page consultée le 16 août 2018)./carrington-dame-ovale/ - Ferrandou, Dominique et Julien, Leonora Carrington : ouvre toi, porte de pierre, DVD 3671, 2011, prod. TFV-La Bretonnière.

- Oberhuber, Andrea, « Humour noir et visions abyssales dans La Maison de la Peur et La Dame ovale de Leonora Carrington/Max Ernst », dans Mireille Calle-Gruber, Sarah-Anaïs Crevier Goulet, Andrea Oberhuber et Maribel Peñalver Vicea (dir.), Folles littéraires : folies lucides. Les états borderline du genre et ses créations, Montréal, Nota bene, 2019, 372 p.

- Riese Hubert, Renée, « Leonora Carrington and Max Ernst: Artistic Partnership and Feminist Liberation », New Literary History, vol. 22, no 3, 1991, p. 720.

- Riese Hubert, Renée, Magnifying Mirrors. Women, Surrealism and Partnership, Lincoln et London, University of Nebraska Press, 1994.

- Riese Hubert, Renée, Surrealism and the Book, Berkeley, University of California Press, 1988.