Le Cœur de Pic de Lise Deharme et Claude Cahun : album pour enfants ou recueil poïétique surréaliste ?

Par Andrea Oberhuber

Facture du livre

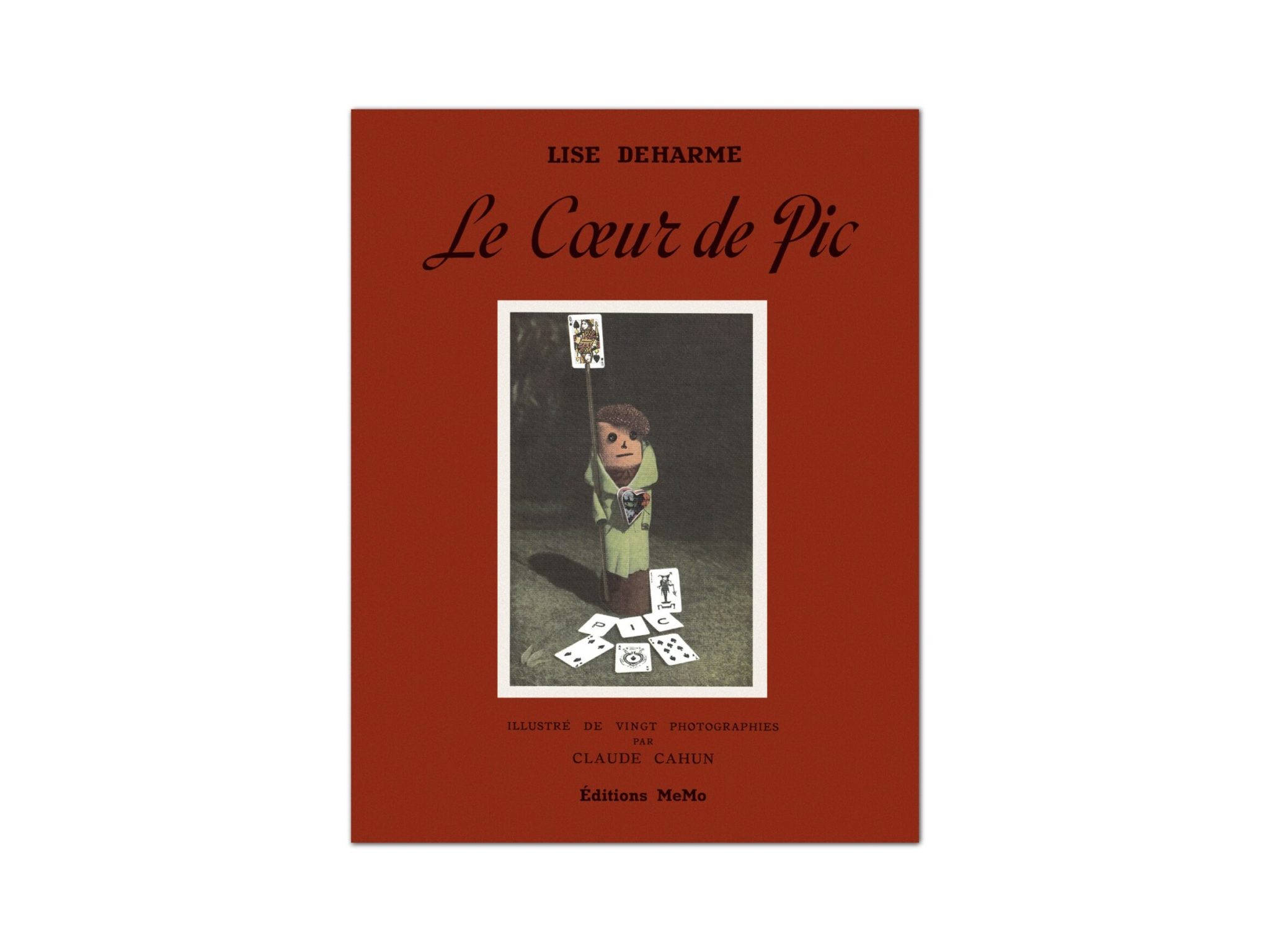

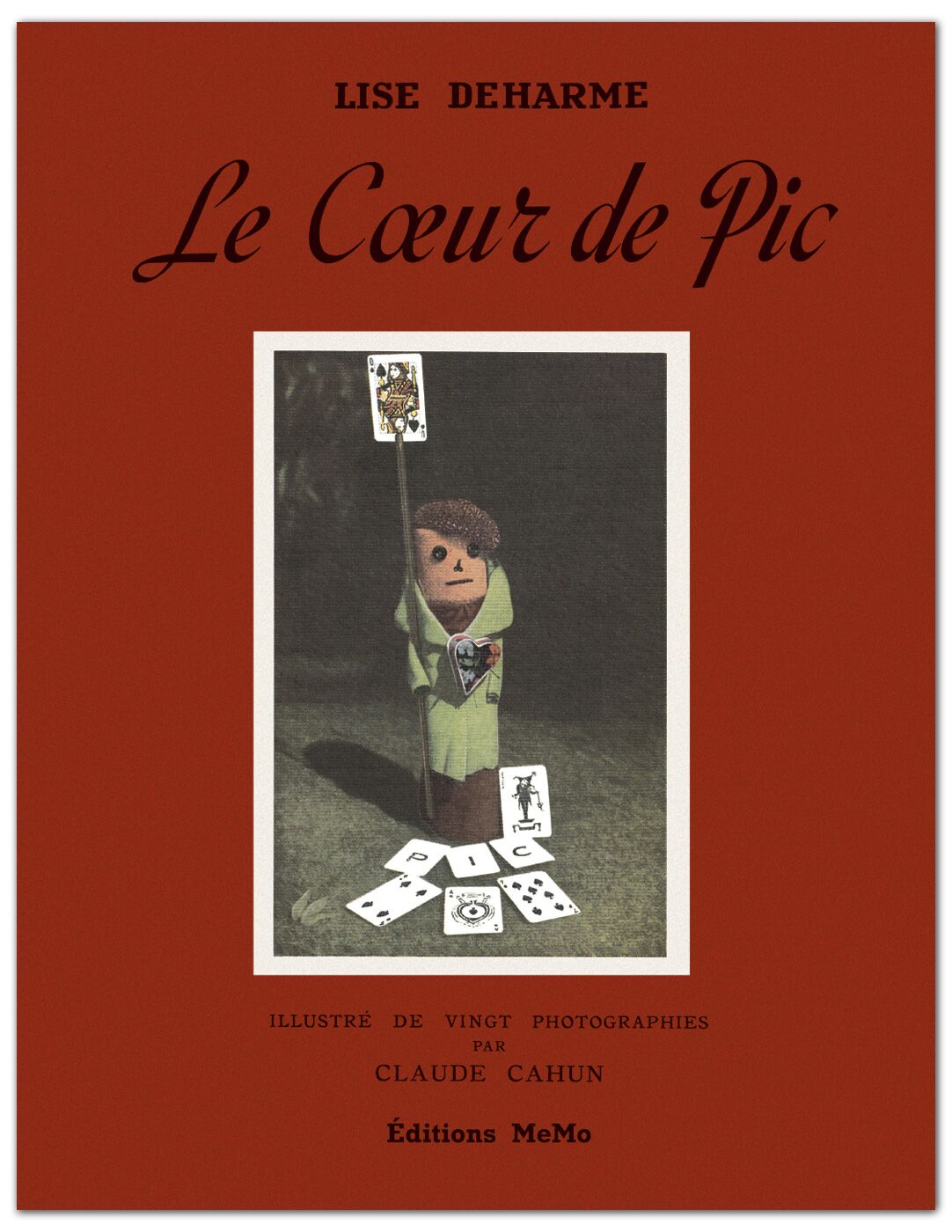

Peu connu encore aujourd’hui malgré sa réédition en fac-similé en 2004, Le Cœur de Pic1Lise Deharme, Le Cœur de Pic, illustré de vingt photographies par Claude Cahun, Paris, José Corti, 1937 ; réédition en 2004 par les Éditions MeMo (Rennes). Tous les renvois se feront à cette réédition et, comme l’album n’est pas paginé, les citations ne seront pas suivies d’un appel de note. fait partie de ces œuvres photolittéraires que l’on a envie de sortir de sa bibliothèque pour le simple plaisir de plonger dans l’une des 26 doubles pages, dont 20 sont conçues dans un rapport de spécularité entre le poème sur la page de gauche et l’image photographique sur la belle page. Mais ce dispositif texte/image assez conventionnel ne signifie pas d’office que les deux formes d’expression entretiennent un rapport de collusion2Dans son analyse des limites entre le texte et l’image, Àron Kibédi Varga suggère que l’on doive nécessairement se tourner du côté des « coïncidences, c’est-à-dire des cas où la forme des deux artefacts est inséparable » (p. 80). Selon cette logique, il distingue trois cas de coïncidence : elle peut être, dans un sens décroissant, « entière », « partielle », ou « cachée » (p. 80-89) : « Entre le texte et l’image : une pragmatique des limites », dans Martin Heusser et al. (dir.), Text and Visuality: Word & Image Interaction 3, Amsterdam et Atlanta, Rodopi, 1999, p. 77-92. selon le principe illustratif. De fait, plutôt que de parler de « livre », il conviendrait mieux d’employer le terme « album » : cartonné, soigneusement fabriqué en 1937 par l’éditeur José Corti3José Corti créa en 1925 les Éditions surréalistes avant de fonder en 1938 la maison d’édition indépendante qui porte son nom., cet album de 56 pages, au format 20,9 x 25,7 cm, accueille « [t]rente-deux poèmes pour les enfants » de Lise Deharme, « illustrés de vingt photographies par Claude Cahun », comme l’indique la couverture. Dans sa brève préface composée à la manière d’un poème en prose, Paul Éluard qualifie Le Cœur de Pic de « livre d’images, [qui] a l’âge que vous voulez avoir4Paul Éluard, dans Le Cœur de Pic, op. cit., n. p. » ; par cette jolie formulation, il décloisonne les frontières entre divers genres livresques et les publics cibles auxquels ils s’adressent, tout en insistant à la dernière ligne sur la nécessité de lire le livre qu’importe notre âge : « Il n’y a pas de mais, lisez ».

La démarche collaborative repose, on le sait depuis Les Champs magnétiques (1919) co-écrits par Breton et Soupault, sur les affinités électives entre deux créateurs qui se lancent le défi de trouver un terrain d’entente sur lequel ériger l’œuvre portant deux signatures : la couverture du Cœur de Pic désigne sans équivoque Lise Deharme (surnommée la « Dame de Pique ») Portrait de Deharme par Man Ray, 1931 comme auteure – son nom occupe la partie supérieure de cette page – et Claude Cahun (auteure, photographe, actrice de théâtre et essayiste) comme illustratrice puisque son nom apparaît, telle la légende de l’image montrant le petit personnage de Pic, dans la partie inférieure. L’annonce des collaborateurs dès la couverture n’est pas une règle générale ni dans le cas des livres illustrés (style XIXe siècle), ni dans celui des livres surréalistes5Voir Elza Adamowicz, « État présent. The Livre d’artiste in Twentieth-Century France », French Studies, vol. LXIII, no 2, 2009, p. 189-198 ; Yves Peyré, Peinture et poésie : le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard, 2001, p. 12-36.. Le croisement des arts et des médiums au sein de l’espace livresque favorise l’échange, souligne le seuil sur lequel se situent les collaborateurs ou collaboratrices au moment d’envisager l’affranchissement des limites entre l’écrit et le pictural, ainsi que notre manière (chronologique) de lire. Dès lors se pose la question à savoir comment s’effectue concrètement le partage des pages du livre et, du côté de l’exégète, comment faire dialoguer la voix (poétique) de Deharme et la vision (onirique) de Cahun ?

Portrait de Deharme par Man Ray, 1931 comme auteure – son nom occupe la partie supérieure de cette page – et Claude Cahun (auteure, photographe, actrice de théâtre et essayiste) comme illustratrice puisque son nom apparaît, telle la légende de l’image montrant le petit personnage de Pic, dans la partie inférieure. L’annonce des collaborateurs dès la couverture n’est pas une règle générale ni dans le cas des livres illustrés (style XIXe siècle), ni dans celui des livres surréalistes5Voir Elza Adamowicz, « État présent. The Livre d’artiste in Twentieth-Century France », French Studies, vol. LXIII, no 2, 2009, p. 189-198 ; Yves Peyré, Peinture et poésie : le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard, 2001, p. 12-36.. Le croisement des arts et des médiums au sein de l’espace livresque favorise l’échange, souligne le seuil sur lequel se situent les collaborateurs ou collaboratrices au moment d’envisager l’affranchissement des limites entre l’écrit et le pictural, ainsi que notre manière (chronologique) de lire. Dès lors se pose la question à savoir comment s’effectue concrètement le partage des pages du livre et, du côté de l’exégète, comment faire dialoguer la voix (poétique) de Deharme et la vision (onirique) de Cahun ?

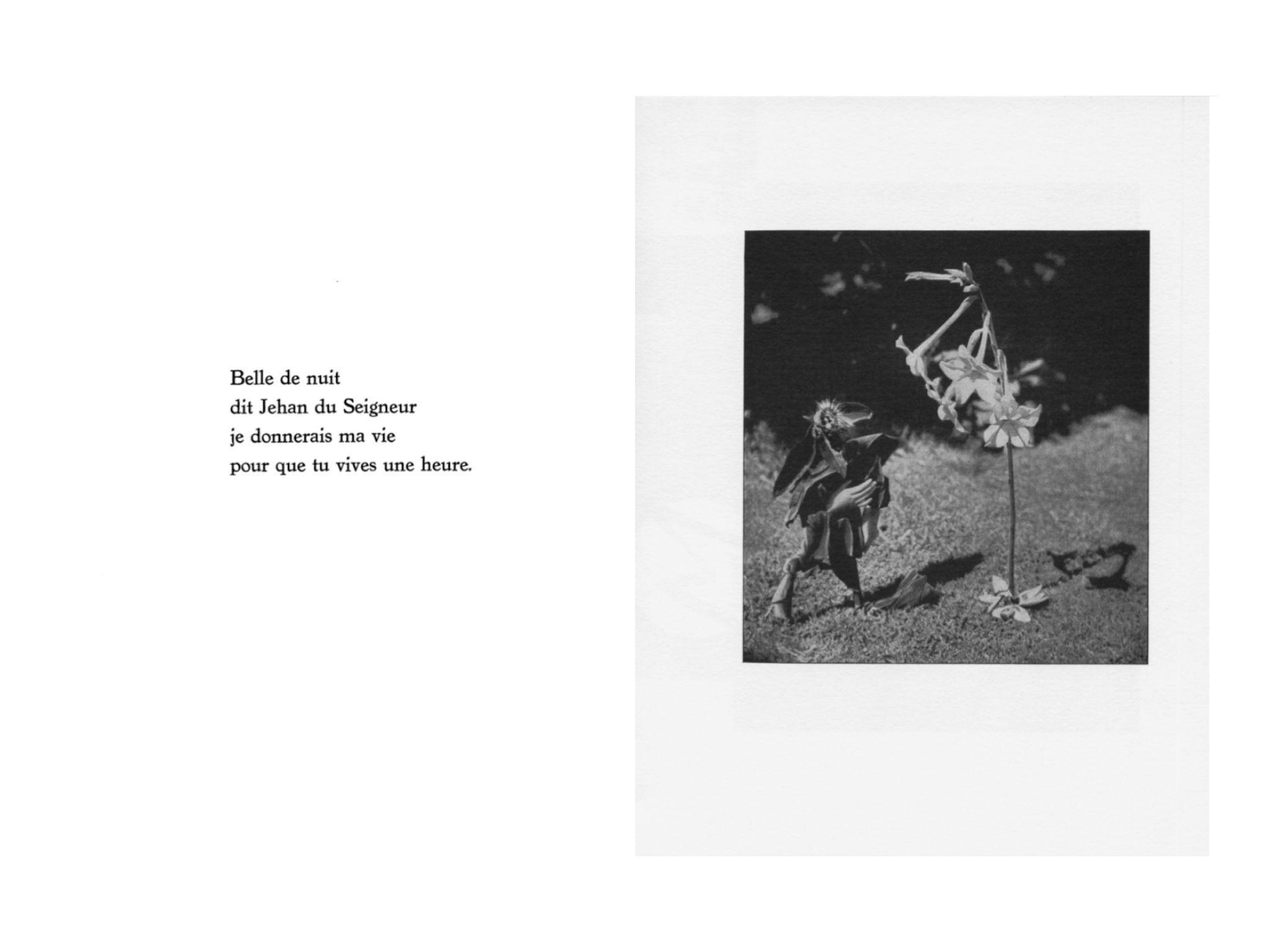

Très connue dans les cercles surréalistes – rappelons que Deharme faisait partie des salonnières mondaines du Paris de l’entre-deux-guerres, qu’elle passait pour l’égérie du surréalisme et que dès 1933, elle dirigeait la revue Le Phare de Neuilly –, la poète rassemble dans ce recueil hybride une série de poèmes consacrés à l’univers floral6Les fleurs, les herbes fines et les arbres sont omniprésents dans l’album. On y trouve une belle-de-nuit, des azalées, une capucine, une glycine, une rose, une scabieuse, une éphémère de virginie, un pin, un sapin, une aspérule, du romarin, du basilic, de la lavande, de la sauge, de la sarriette, de la mélisse, de la citronnelle, de l’absinthe, de la monnaie du pape, une saponaire et une centaurée, entre autres. Signalons la présence systématique d’une fleur dans toutes les photographies à l’exception de la planche 19 (« Prends un petit bâton rompu »). et au règne animal, l’ensemble étant animé d’une magie propre au conte de fées (pour enfants), ou alors au conte merveilleux pour adultes (dans la tradition du romantisme allemand et celle – britannique – de Lewis Carroll). Ainsi, dès la deuxième double page, le lecteur fait-il la connaissance d’une « Belle de nuit » pour qui Jehan du Seigneur « donnerai[t] [s]a vie ». Dans un féérique jardin des plantes entretenu par un jardinier qui, dans la planche accompagnant le premier poème,

pour qui Jehan du Seigneur « donnerai[t] [s]a vie ». Dans un féérique jardin des plantes entretenu par un jardinier qui, dans la planche accompagnant le premier poème, ressemble à s’y méprendre à Rousseau en miniature7On se rappelle la présence de Rousseau, figure légendaire du rêveur solitaire bien que arrivé tardivement dans la pensée de Breton, dans les jeux du groupe surréaliste en général et dans l’imaginaire de Lise Deharme en particulier. Voir à ce sujet, Tanguy L’Aminot, « Jean-Jacques Rousseau chez les Surréalistes », Revue d’Histoire littéraire de France, vol. 83, no 1, janvier-février 1983, p. 65-80. Mais Claude Cahun voue elle aussi un intérêt tout particulier à Rousseau qu’elle évoque longuement dans Confidences au miroir, comme le note François Leperlier dans le dossier de presse préparé par MeMo en 2004, p. 4., on entend se plaindre une « Immortelle » qui ne meurt « que de regret » ; on y voit des

« azalées » dans « un beau petit panier », et aussi une « capucine » qui « a pleuré/ des larmes de glycine/ pour la mort du papillon blanc/ son amant ». C’est au milieu de paysages champêtres, de fleurs fanées au bout de la nuit, de bêtes impassibles dans les prés ou de « linaigrettes […] qui sortent de l’eau » que surgit Pic de façon impromptue pour partager ses ennuis avec le lecteur. Plutôt que de « jouer/ avec les petites filles dans les hôtels » – il préfère s’ennuyer –, il demande qu’on lui

ressemble à s’y méprendre à Rousseau en miniature7On se rappelle la présence de Rousseau, figure légendaire du rêveur solitaire bien que arrivé tardivement dans la pensée de Breton, dans les jeux du groupe surréaliste en général et dans l’imaginaire de Lise Deharme en particulier. Voir à ce sujet, Tanguy L’Aminot, « Jean-Jacques Rousseau chez les Surréalistes », Revue d’Histoire littéraire de France, vol. 83, no 1, janvier-février 1983, p. 65-80. Mais Claude Cahun voue elle aussi un intérêt tout particulier à Rousseau qu’elle évoque longuement dans Confidences au miroir, comme le note François Leperlier dans le dossier de presse préparé par MeMo en 2004, p. 4., on entend se plaindre une « Immortelle » qui ne meurt « que de regret » ; on y voit des

« azalées » dans « un beau petit panier », et aussi une « capucine » qui « a pleuré/ des larmes de glycine/ pour la mort du papillon blanc/ son amant ». C’est au milieu de paysages champêtres, de fleurs fanées au bout de la nuit, de bêtes impassibles dans les prés ou de « linaigrettes […] qui sortent de l’eau » que surgit Pic de façon impromptue pour partager ses ennuis avec le lecteur. Plutôt que de « jouer/ avec les petites filles dans les hôtels » – il préfère s’ennuyer –, il demande qu’on lui

amène

le Diable

ou même

le bonhomme de sable

quelques sauvages

un ivrogne

un accident

les bagarres,

ou qu’on lui « prête/ un moment/ une boîte d’allumettes ». Ce scénario étrange où sont décloisonnées les frontières entre le réel, le rêve et le simulacre, comme sur une scène baroque, semble ravir le petit héros au manteau vert et au béret basque puisqu’il s’exclame : « Ah quelle belle flambée/ mes enfants ». Celui qui a l’air sage comme une image sur la page couverture se révèle être un petit diable.  Avec l’entrée en scène de Pic, proche d’un coup de théâtre qui arrive au deux tiers de l’album,

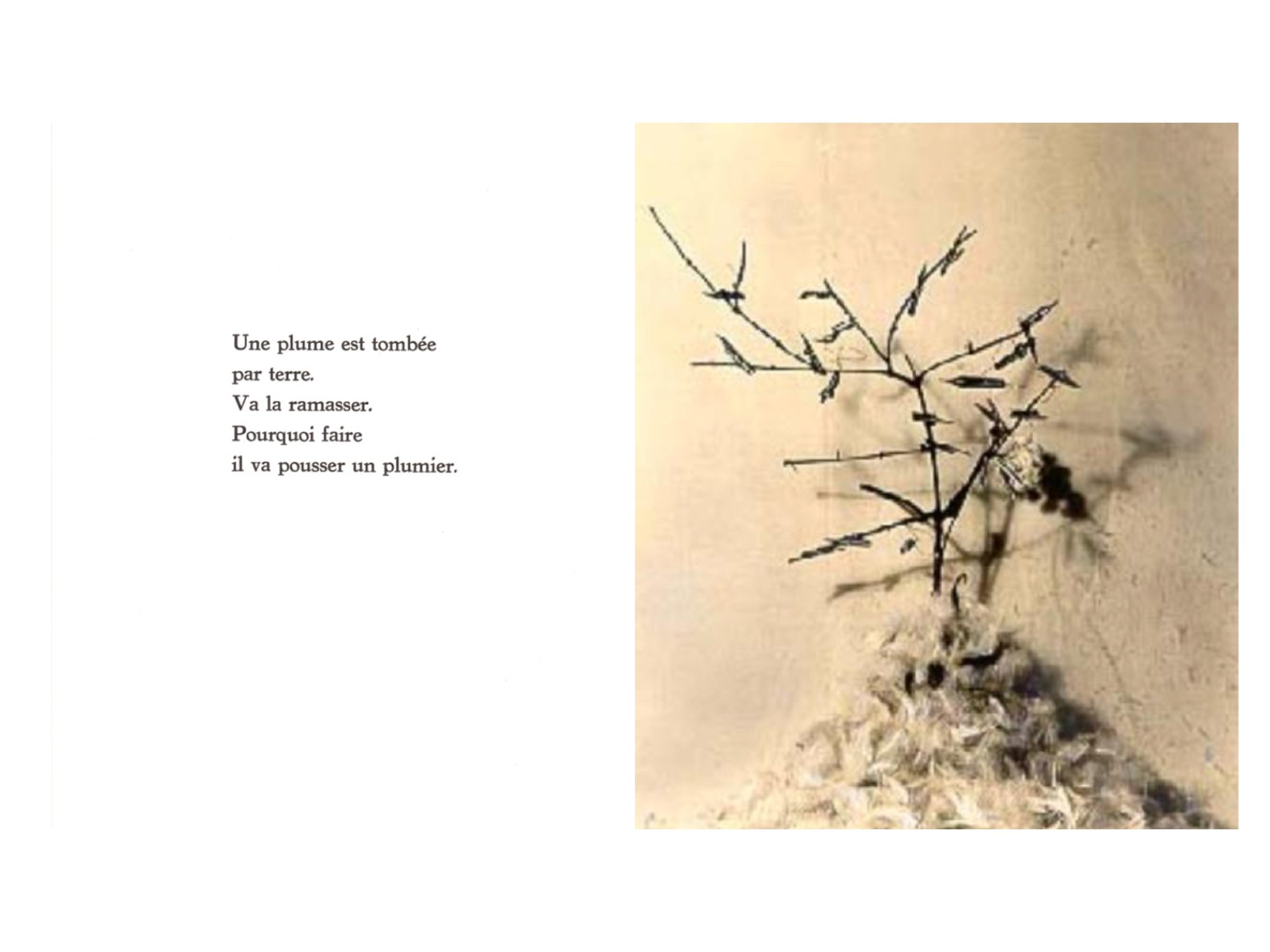

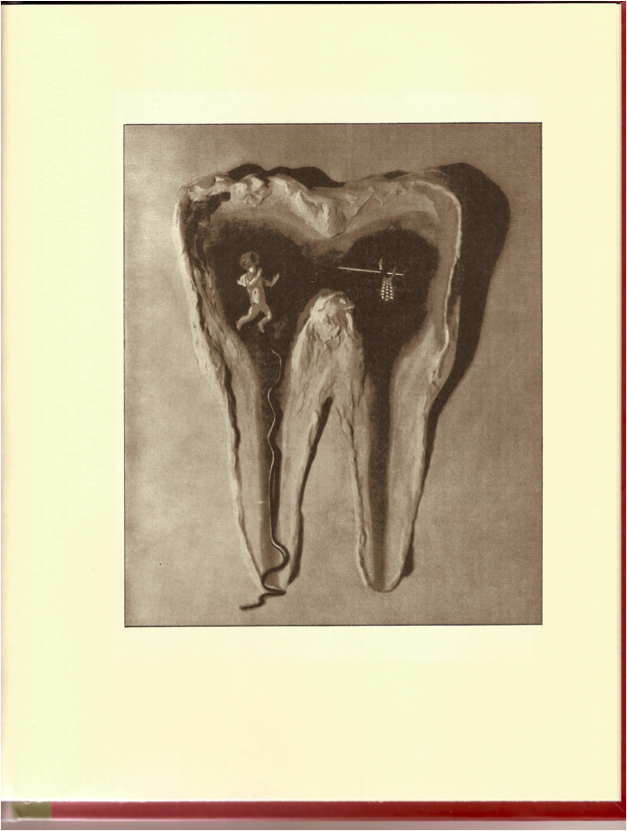

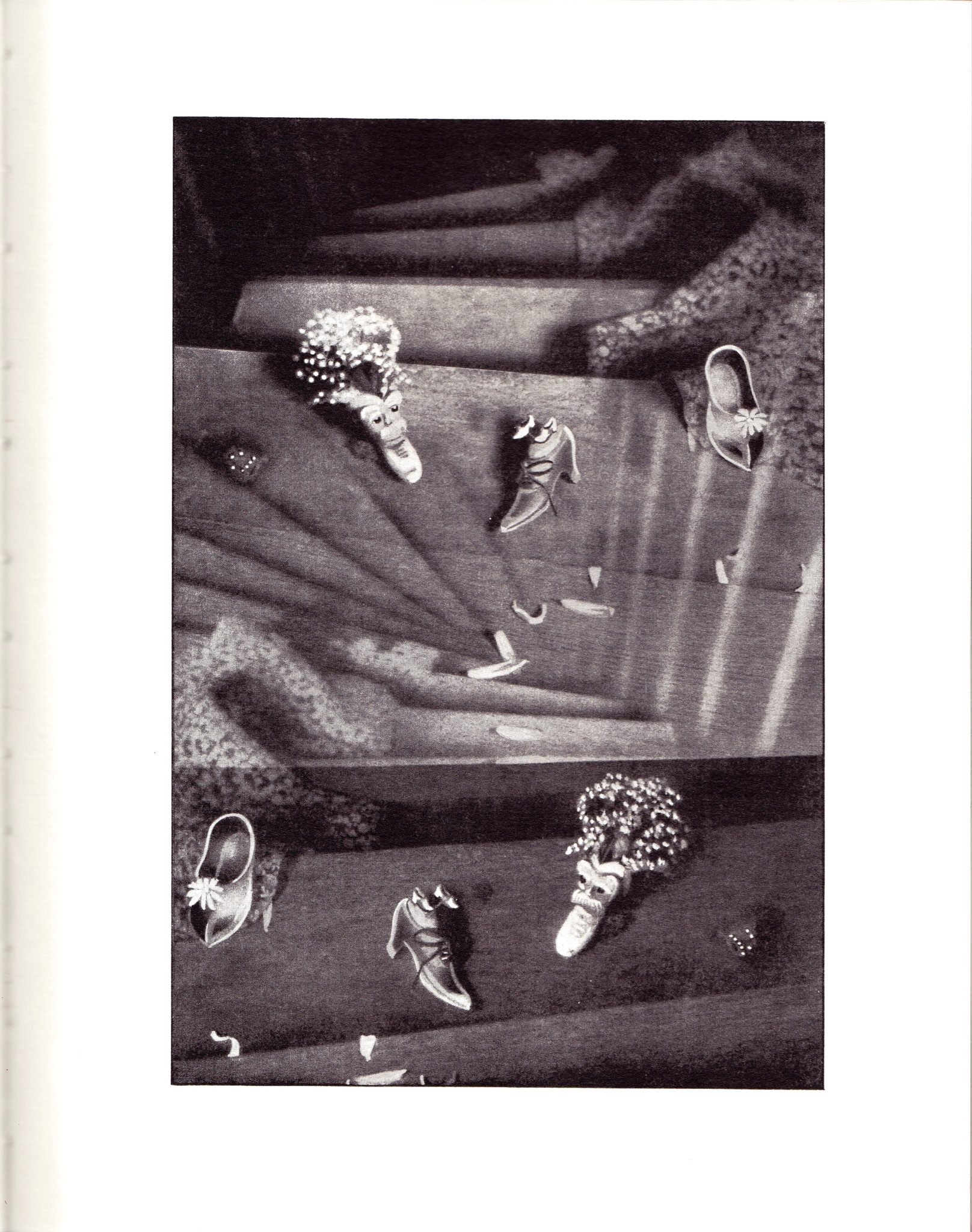

Avec l’entrée en scène de Pic, proche d’un coup de théâtre qui arrive au deux tiers de l’album, l’univers poétique bascule définitivement du côté du merveilleux, « grand concept talismanique du surréalisme même8Rosalind Krauss, Le Photographique : pour une théorie des écarts, Paris, Éditions Macula, 2013 [1990], p. 132. », et de l’irrationnel propres à l’enfance ; c’est à ce Pic frondeur que le lecteur identifiera désormais la voix du moi lyrique : il nous apprend que, d’une plume tombée par terre, « poussera un plumier »9Cette photographie montre un arbre stylisé et littéralement déplumé, les plumes formant un monticule au milieu duquel se tient le « plumier ». À la place des plumes d’oie ont poussé des plumes d’écriture. Pour une lecture métonymique du plumier, voir Andrea Oberhuber, « L’(im)possible portrait d’écrivain chez Claude Cahun et Marcel Moore », dans Jean-Pierre Montier, David Martens et Anne Reverseau (dir.), L’écrivain vu par la photographie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 151-159 et p. XIV-XVII. ; que « trois petits souliers » peuvent monter, tout seuls, l’escalier ; que, si « le nerf de [s]a petite dent [le] mord », Pic prend un « petit bâton pointu/ pan », le nerf se transforme en « petit serpent/ mort »10Cette image photographique – de conception nettement plus simple que les autres planches – n’était initialement pas prévue par Cahun. Elle avait envoyé à Deharme et à Éluard une de ces figurines fabriquées en 1936 à partir du journal L’Humanité et intitulée Poupée. Deux autres photographies ne semblaient pas convenir à la poète et à l’intermédiaire en raison des aspects trop peu conformes des images (une tête de mort, une main noire coupée, un masque guerrier) à l’esprit ludique des poèmes 7 et 16. Pour plus de détails, voir les explications fournies par Anne Reynes-Delobel dans « Point d’arrêt – point d’ouverture : Claude Cahun et la photographie de l’objet surréaliste dans Le Coeur de Pic », Image & Narrative, vol. 15, no 2, 2014, p. 30-33. et que le héros a mangé au déjeuner « une gomme à effacer », « la langue du chat », « la queue d’un rat », « des cheveux d’ange/ et une orange ».

l’univers poétique bascule définitivement du côté du merveilleux, « grand concept talismanique du surréalisme même8Rosalind Krauss, Le Photographique : pour une théorie des écarts, Paris, Éditions Macula, 2013 [1990], p. 132. », et de l’irrationnel propres à l’enfance ; c’est à ce Pic frondeur que le lecteur identifiera désormais la voix du moi lyrique : il nous apprend que, d’une plume tombée par terre, « poussera un plumier »9Cette photographie montre un arbre stylisé et littéralement déplumé, les plumes formant un monticule au milieu duquel se tient le « plumier ». À la place des plumes d’oie ont poussé des plumes d’écriture. Pour une lecture métonymique du plumier, voir Andrea Oberhuber, « L’(im)possible portrait d’écrivain chez Claude Cahun et Marcel Moore », dans Jean-Pierre Montier, David Martens et Anne Reverseau (dir.), L’écrivain vu par la photographie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 151-159 et p. XIV-XVII. ; que « trois petits souliers » peuvent monter, tout seuls, l’escalier ; que, si « le nerf de [s]a petite dent [le] mord », Pic prend un « petit bâton pointu/ pan », le nerf se transforme en « petit serpent/ mort »10Cette image photographique – de conception nettement plus simple que les autres planches – n’était initialement pas prévue par Cahun. Elle avait envoyé à Deharme et à Éluard une de ces figurines fabriquées en 1936 à partir du journal L’Humanité et intitulée Poupée. Deux autres photographies ne semblaient pas convenir à la poète et à l’intermédiaire en raison des aspects trop peu conformes des images (une tête de mort, une main noire coupée, un masque guerrier) à l’esprit ludique des poèmes 7 et 16. Pour plus de détails, voir les explications fournies par Anne Reynes-Delobel dans « Point d’arrêt – point d’ouverture : Claude Cahun et la photographie de l’objet surréaliste dans Le Coeur de Pic », Image & Narrative, vol. 15, no 2, 2014, p. 30-33. et que le héros a mangé au déjeuner « une gomme à effacer », « la langue du chat », « la queue d’un rat », « des cheveux d’ange/ et une orange ».

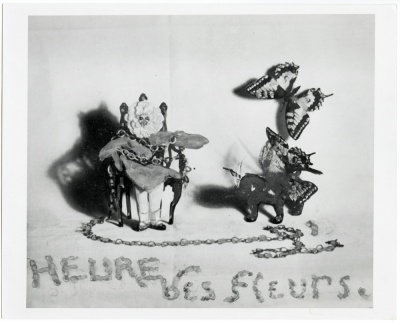

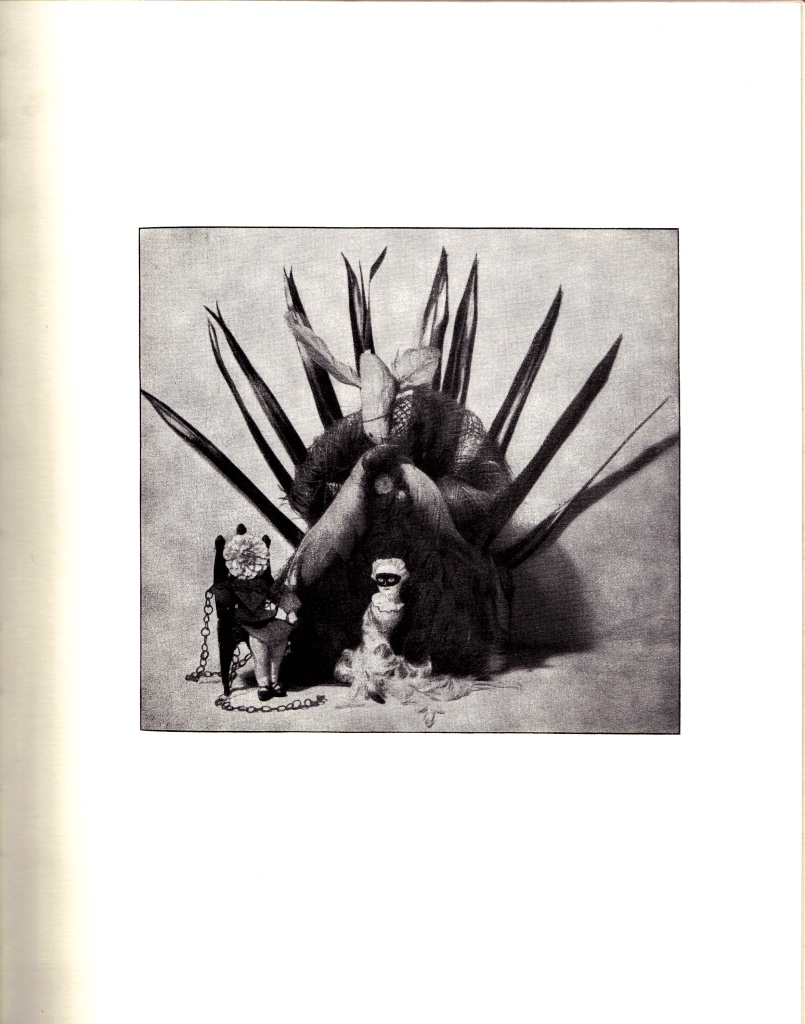

D’emblée – il en était déjà question plus haut –, la couverture indique que l’oeuvre est née d’une collaboration entre deux créatrices puisque le recueil de 32 poèmes empreints d’un ton insolite sont accompagnés de vingt photographies placées toujours en belle page11Rappelons avec Rosalind Krauss, op. cit., p. 135, que les surréalistes avaient accordé une primauté à « l’illustration photographique » des livres réalisés en collaboration. Voir Andrea Oberhuber, « Une oeuvre, deux signatures : la part du photographique dans le livre surréaliste », dans Photolittérature, Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, Monricher, 2016, p. 68-81.. Le monde surréel de Pic, riche en aventures invisibles, pour emprunter cette expression sur laquelle s’ouvre Aveux non avenus12Claude Cahun, Aveux non avenus, Paris, Éditions du Carrefour, 1930, p. 1 (il s’agit de la page 177 dans la réédition des Écrits de Cahun par François Leperlier, Paris, Jean-Michel Place, 2002., correspond parfaitement à l’imaginaire rêveur (mais aussi de plus en plus politisé) de Cahun dans ces années 1930 ; l’auteure-photographe l’avait exploré auparavant dans des récits de rêve publiés dans Le Disque vert (1925), de même que dans divers textes brefs tels Carnaval en chambre (1926), Prenez garde aux objets domestiques (1936)13Anne Reynes-Delobel inscrit à juste titre les photographies réalisées pour Le Coeur de Pic dans une réflexion sur la représentation de l’objet domestique – la participation de Cahun fin mai 1936 à la première Exposition surréaliste d’objets à la galerie Charles Ratton joue un rôle important – en leur conférant une visée à la fois esthétique et éthique : loc. cit., p. 26-25, p. 32-35 et, surtout, dans les dix photomontages insérés dans Aveux non avenus (1930). D’après la correspondance de Cahun, c’est Éluard qui aurait servi d’intermédiaire aux deux créatrices : « Vos photos, écrit le poète, sont idéales pour les poèmes de L’Heure des Fleurs. Je crois que ce petit livre aura un immense succès14Lettre de Paul Éluard à Claude Cahun, 15 août 1936. Je cite la lettre d’après la thèse de Charlotte Maria consacrée aux Correspondances de Claude Cahun : la lettre et l’oeuvre, vol. 2, thèse de doctorat, Université de Caen, 2013, p. 310. ».  Cette dernière élabore ici – soulignons par ailleurs que les photographies ont été réalisées, comme pour Aveux non avenus, avec le concours de Marcel Moore15Dans une lettre à Marianne Schwob datée du 18 août 1948 (Bibliothèque municipale de Nantes, Ms 3412-3), Cahun évoque la collaboration entre elle et Moore (qu’elle nomme par son prénom Suzanne) en regrettant le vol d’un « exemplaire tout à fait innocent de nursery rhymes français, de Lise Deharme – illustré de photographies, par Suzanne et moi » ; il est bien entendu question du Coeur de Pic. – un nouveau type de représentation photographique que François Leperlier appelle « saynete » ou « tableau »16François Leperlier, Claude Cahun : l’exotisme intérieur, Paris, Fayard, 2006, p. 365.. Le terme rend justice au caractère théâtral de ces images qui s’apparentent à des compositions plastiques d’objets hétéroclites. Au premier regard, les vingt illustrations ressemblent étonnamment à des photomontages, plus facilement déchiffrables en revanche que les dix héliogravures qui ponctuent Aveux non avenus.

Cette dernière élabore ici – soulignons par ailleurs que les photographies ont été réalisées, comme pour Aveux non avenus, avec le concours de Marcel Moore15Dans une lettre à Marianne Schwob datée du 18 août 1948 (Bibliothèque municipale de Nantes, Ms 3412-3), Cahun évoque la collaboration entre elle et Moore (qu’elle nomme par son prénom Suzanne) en regrettant le vol d’un « exemplaire tout à fait innocent de nursery rhymes français, de Lise Deharme – illustré de photographies, par Suzanne et moi » ; il est bien entendu question du Coeur de Pic. – un nouveau type de représentation photographique que François Leperlier appelle « saynete » ou « tableau »16François Leperlier, Claude Cahun : l’exotisme intérieur, Paris, Fayard, 2006, p. 365.. Le terme rend justice au caractère théâtral de ces images qui s’apparentent à des compositions plastiques d’objets hétéroclites. Au premier regard, les vingt illustrations ressemblent étonnamment à des photomontages, plus facilement déchiffrables en revanche que les dix héliogravures qui ponctuent Aveux non avenus.

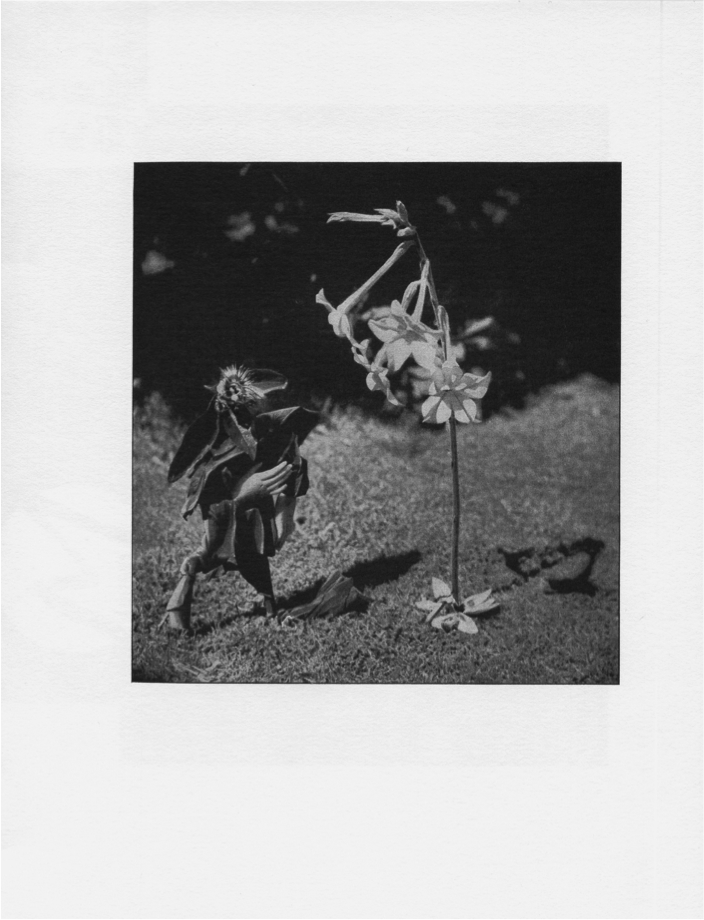

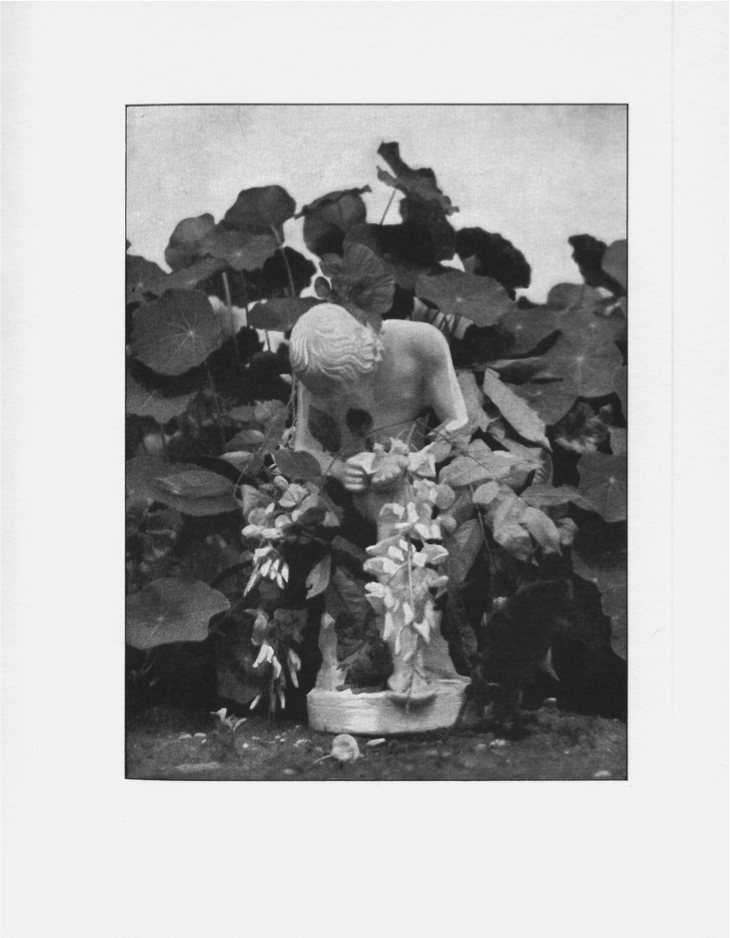

La planche photographique choisie pour la couverture, rehaussée à l’aquarelle (probablement par Moore)17La 4e de couverture est elle aussi ornée d’une photographie en couleur : surmonté de trois petites mains placées en croix, un immense tournesol gît à même le sol., en est l’exemple parfait : elle suggère, comme toutes les planches insérées entre les pages du livre le feront à leur manière, un travail d’assemblage propre au collage Dada, d’une part, et à la pratique surréaliste du photomontage, d’autre part : Pic, héros au grand cœur en boîte de métal, debout devant sept cartes de jeu, une huitième (la Dame de pique) ayant été montée comme drapeau-étendard sur un bâton en bois, accueille le lecteur sur le seuil du livre. Dans les autres photographies, reproduites en noir et blanc, se trouvent réunis dans un cadre naturel (le plus souvent un jardin d’où émanent diverses odeurs associées aux fleurs) ou alors arrangés dans un décor domestique (une table, un coin de chambre, une nappe en plastique, un napperon en dentelle, etc.) divers bibelots, tissus, miroirs, poupées et autres figurines appartenant à l’univers enfantin. L’âge tendre, idéal surréaliste par excellence, est valorisé textuellement et visuellement, ce qui suscite l’enthousiasme d’Éluard dans sa lettre à Cahun : « Ce sont de pures merveilles qui flattent ce qu’il y a encore de très enfantin en nous18Paul Éluard, Lettre du 15 août 1936, loc. cit. ». La mise en scène de ces drôles d’univers suggère qu’il s’agit de photomontages, tant l’assemblage d’éléments tels que les trois Humpty Dumpty assis sous une cage d’oiseau paraît singulier.

La planche photographique choisie pour la couverture, rehaussée à l’aquarelle (probablement par Moore)17La 4e de couverture est elle aussi ornée d’une photographie en couleur : surmonté de trois petites mains placées en croix, un immense tournesol gît à même le sol., en est l’exemple parfait : elle suggère, comme toutes les planches insérées entre les pages du livre le feront à leur manière, un travail d’assemblage propre au collage Dada, d’une part, et à la pratique surréaliste du photomontage, d’autre part : Pic, héros au grand cœur en boîte de métal, debout devant sept cartes de jeu, une huitième (la Dame de pique) ayant été montée comme drapeau-étendard sur un bâton en bois, accueille le lecteur sur le seuil du livre. Dans les autres photographies, reproduites en noir et blanc, se trouvent réunis dans un cadre naturel (le plus souvent un jardin d’où émanent diverses odeurs associées aux fleurs) ou alors arrangés dans un décor domestique (une table, un coin de chambre, une nappe en plastique, un napperon en dentelle, etc.) divers bibelots, tissus, miroirs, poupées et autres figurines appartenant à l’univers enfantin. L’âge tendre, idéal surréaliste par excellence, est valorisé textuellement et visuellement, ce qui suscite l’enthousiasme d’Éluard dans sa lettre à Cahun : « Ce sont de pures merveilles qui flattent ce qu’il y a encore de très enfantin en nous18Paul Éluard, Lettre du 15 août 1936, loc. cit. ». La mise en scène de ces drôles d’univers suggère qu’il s’agit de photomontages, tant l’assemblage d’éléments tels que les trois Humpty Dumpty assis sous une cage d’oiseau paraît singulier. De façon similaire, la planche VI renforce l’idée d’un photomontage, tant la juxtaposition d’un cerf et d’un dé à coudre (faisant office d’un pot de fleurs), d’un hérisson et de ciseaux reposant sur un tissu, d’un petit bonhomme fait de cure-pipe et qui se sert d’une fourchette comme sceptre, semble hétéroclite :

De façon similaire, la planche VI renforce l’idée d’un photomontage, tant la juxtaposition d’un cerf et d’un dé à coudre (faisant office d’un pot de fleurs), d’un hérisson et de ciseaux reposant sur un tissu, d’un petit bonhomme fait de cure-pipe et qui se sert d’une fourchette comme sceptre, semble hétéroclite : l’énigmatique et l’humour font bon ménage dans les planches de l’album. Connaissant la série des spectaculaires autoportraits réalisés par le couple Cahun et Moore entre les années 1910 et 1930, on pourrait dire que pour Le Cœur de Pic, les deux créatrices19J’utilise ici le pluriel pour insister sur la collaboration interartistique même si la couverture n’indique que le seul nom de Claude Cahun. ont privilégié le genre de la staged photography inanimée20Rappelons qu’aujourd’hui, ce genre photographique est associé aux pratiques théâtrales de Cindy Sherman et de Jeff Wall, mais qu’il remonte à la seconde moitié du XIXe siècle si l’on pense aux mises en scène de soi et/ou d’objets de la comtesse de Castiglione ou de Robert de Montesquiou. ; en termes d’esthétique picturale, on pourrait rapprocher les images de natures mortes. Riche de son expérience au Théâtre du Plateau de Pierre Albert-Birot, le couple créateur place sur une même scène, à l’intérieur d’un cadre restreint, ces objets trouvés ou fabriqués puis détournés de leur contexte d’origine, en faisant semblant de capter des moments précis d’un curieux spectacle en cours de représentation. Figées dans un espace souvent sursémiotisé (l’autel d’une église, par exemple) auquel s’oppose un temps indéterminé (les aiguilles d’une montre sortent du cadran), les photographies manifestent une belle maîtrise dans « l’effacement de l’échelle des proportions, dans le jeu des perspectives en plan coupé, des masses lumineuses et des ombres projetées »21François Leperlier, op. cit., p. 365., de même que dans les nuances de gris propres au médium photographique. Ou pour le formuler avec les termes d’Anne Reynes-Delobel, les photographies permettent de « projeter en avant la tension entre réel et irréel, vers l’horizon du surréel, dans un mouvement qui met en marche le désir conscient et inconscient22Anne Reynes-Delobel, loc. cit., p. 34. ». Ces trompe-l’œil d’un instant faussement décisif rapprochent d’une véritable théâtralité les scènes figées grâce à l’appareil photo.

l’énigmatique et l’humour font bon ménage dans les planches de l’album. Connaissant la série des spectaculaires autoportraits réalisés par le couple Cahun et Moore entre les années 1910 et 1930, on pourrait dire que pour Le Cœur de Pic, les deux créatrices19J’utilise ici le pluriel pour insister sur la collaboration interartistique même si la couverture n’indique que le seul nom de Claude Cahun. ont privilégié le genre de la staged photography inanimée20Rappelons qu’aujourd’hui, ce genre photographique est associé aux pratiques théâtrales de Cindy Sherman et de Jeff Wall, mais qu’il remonte à la seconde moitié du XIXe siècle si l’on pense aux mises en scène de soi et/ou d’objets de la comtesse de Castiglione ou de Robert de Montesquiou. ; en termes d’esthétique picturale, on pourrait rapprocher les images de natures mortes. Riche de son expérience au Théâtre du Plateau de Pierre Albert-Birot, le couple créateur place sur une même scène, à l’intérieur d’un cadre restreint, ces objets trouvés ou fabriqués puis détournés de leur contexte d’origine, en faisant semblant de capter des moments précis d’un curieux spectacle en cours de représentation. Figées dans un espace souvent sursémiotisé (l’autel d’une église, par exemple) auquel s’oppose un temps indéterminé (les aiguilles d’une montre sortent du cadran), les photographies manifestent une belle maîtrise dans « l’effacement de l’échelle des proportions, dans le jeu des perspectives en plan coupé, des masses lumineuses et des ombres projetées »21François Leperlier, op. cit., p. 365., de même que dans les nuances de gris propres au médium photographique. Ou pour le formuler avec les termes d’Anne Reynes-Delobel, les photographies permettent de « projeter en avant la tension entre réel et irréel, vers l’horizon du surréel, dans un mouvement qui met en marche le désir conscient et inconscient22Anne Reynes-Delobel, loc. cit., p. 34. ». Ces trompe-l’œil d’un instant faussement décisif rapprochent d’une véritable théâtralité les scènes figées grâce à l’appareil photo. Les pages de droite recréent visuellement, en s’appuyant sur une idée ou un objet évoqués dans le texte, le petit théâtre de Pic que Deharme met en place dans ses poèmes. Suivant cette logique, les illustrations correspondraient à des vies parallèles vécues par les personnages miniatures dont Pic serait le meneur de jeu.

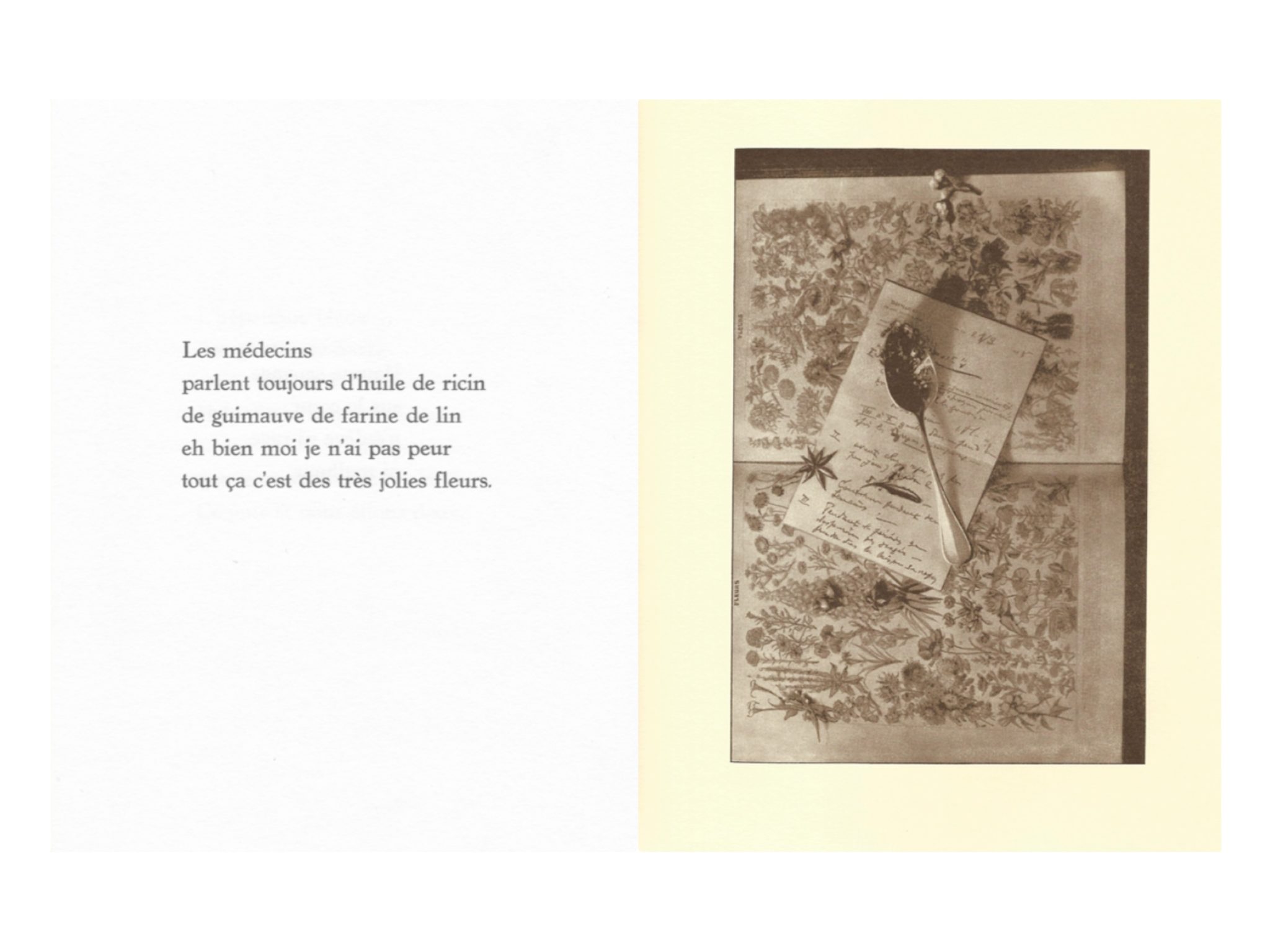

Les pages de droite recréent visuellement, en s’appuyant sur une idée ou un objet évoqués dans le texte, le petit théâtre de Pic que Deharme met en place dans ses poèmes. Suivant cette logique, les illustrations correspondraient à des vies parallèles vécues par les personnages miniatures dont Pic serait le meneur de jeu.  Prenons comme exemple la double page où le poème évoque le mal de dent dont souffre Pic tandis que la photographie montre, sur la page de droite, une moulure de dent à l’intérieur de laquelle se bat une figure, tel un chevalier, contre le nerf associé à un serpent : « Le nerf de ma petite dent / me mord. / Prends un petit bâton pointu / pan / c’est un petit serpent / mort. » Dans une autre double page se font écho, à travers le pli, les « médecins [qui] parlent toujours d’huile de ricin/ de guimauve de farine de lin » et la représentation d’une petite cuillère posée sur une feuille de papier qui, à son tour, est placée sur la double page d’un livre d’herboristerie23On détecte ici encore une trace de Rousseau passionné par l’herborisation en pleine nature durant son exil sur l’île Saint-Pierre, à laquelle il se livra dans les Rêveries d’un promeneur solitaire rédigé entre 1776 et 1778, puis publié posthume en 1782..

Prenons comme exemple la double page où le poème évoque le mal de dent dont souffre Pic tandis que la photographie montre, sur la page de droite, une moulure de dent à l’intérieur de laquelle se bat une figure, tel un chevalier, contre le nerf associé à un serpent : « Le nerf de ma petite dent / me mord. / Prends un petit bâton pointu / pan / c’est un petit serpent / mort. » Dans une autre double page se font écho, à travers le pli, les « médecins [qui] parlent toujours d’huile de ricin/ de guimauve de farine de lin » et la représentation d’une petite cuillère posée sur une feuille de papier qui, à son tour, est placée sur la double page d’un livre d’herboristerie23On détecte ici encore une trace de Rousseau passionné par l’herborisation en pleine nature durant son exil sur l’île Saint-Pierre, à laquelle il se livra dans les Rêveries d’un promeneur solitaire rédigé entre 1776 et 1778, puis publié posthume en 1782..

Les images répondent de près ou de loin aux vers mélancoliques et quelque peu malicieux de Lise Deharme ; ou, pour reprendre la formulation de l’éditeur MeMo, les rapports texte/image se caractérisent ainsi : « Brèves comptines, assemblages énigmatiques et photomontages s’accordent dans une très grande liberté »24François Leperlier, Dossier de presse préparé pour la réédition du Cœur de Pic chez MeMo, Rennes, 2004, p. 2.. Ils ajoutent aux poèmes non seulement une valeur symbolique mais également un aspect hautement théâtralisé, à l’image de l’enfance. C’est au sein de l’album, face au Verbe, que les photographies prennent toute leur valeur illustrative, dans le sens plein du terme. Les points de contact sont caractérisés, selon Anne Reynes-Delobel, par une « dynamique de l’arrêt et de l’ouverture25Anne Reynes-Delobel, loc. cit., p. 27. » vers un microcosme des plus composites.

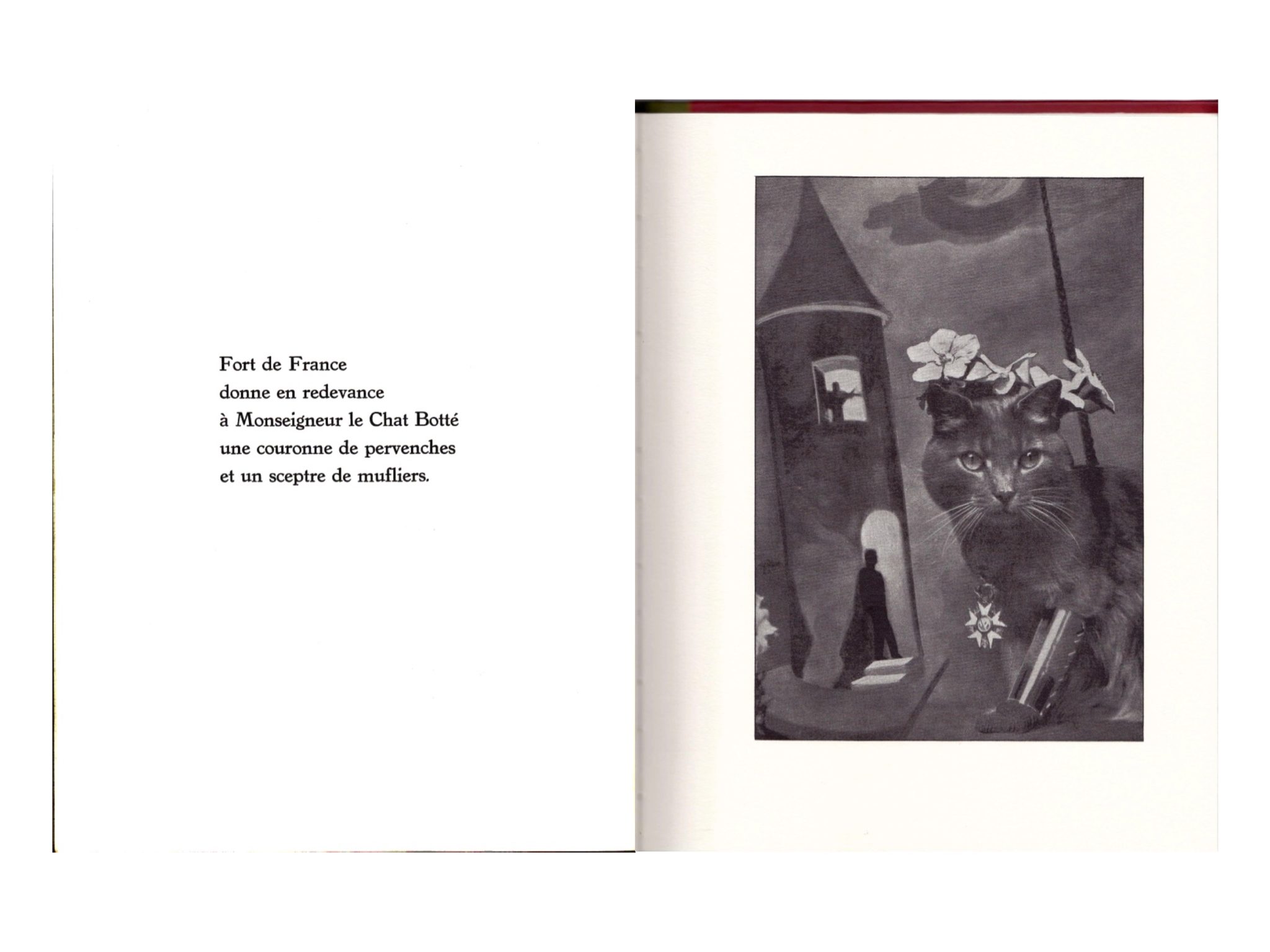

La démarche collaborative aboutit dans Le Cœur de Pic à une œuvre à quatre mains, à un dialogue fécond entre poésie – évocatrice – et photographie. Cette collaboration s’avère complémentaire et homogène dans la mesure où le pictural et le textuel se répondent des deux côtés de la frontière matérielle qui sépare la double page ; les vers et les illustrations s’éclairent mutuellement, sans être imbriqués l’un dans l’autre, comme dans le cas du poème figuratif ou celui de la peinture textuelle26Voir Aron Kibédi Varga, loc. cit., p. 80-89.. Textes et images semblent se nourrir d’un même imaginaire, mi-rêveur, mi-tourmenté, l’un rehaussant la poéticité (parfois inquiétante27Il y aurait beaucoup à dire sur l’inquiétante étrangeté de certaines planches comme celle qui montre, à côté d’une tour éclairée où circulent deux ombres, un chat presque aussi grand que la tour, avec une attelle à la patte gauche, une légion d’honneur accrochée à la poitrine et une couronne de fleurs blanches sur la tête. Dans d’autres planches règne une violence peu commune dans un livre pour enfants : ainsi, dans « Monsieur le Curé », le « petit frère » du narrateur est mort « de la toux », tandis que l’ultime image du recueil montre, entre autres bibelots, un masque noir qui risque de recevoir des coups de marteau. Alexandra Arvisais interroge la composition des doubles pages du Cœur de Pic à partir de la notion de l’Unheimliche freudien : L’esthétique du partage dans l’œuvre littéraire et picturale de Claude Cahun et Moore, thèse de doctorat, Université de Montréal et Université de Lille 3, 2017, p. 136-141.) de l’autre : page de gauche et page de droite forment à chaque nouvelle rencontre une entité faisant sens. L’ensemble témoigne d’une seule force créatrice, comme si, après les nombreux recueils de poésie (Il était une petite pie, 1928 ; Cahier de curieuse personne) et les romans de Lise Deharme (La Porte à côté ; Ève la blonde ; L’Amant blessé ; La Marquise d’enfer), et les multiples expérimentations tant littéraires que photographiques de Claude Cahun, était venu le moment de suspendre le mot et l’image dans un espace-temps indéterminé. Cette indétermination est davantage caractéristique de l’enfance que de l’âge adulte où elle ne survient plus qu’en état de rêve. Le recueil fait la part belle à l’univers du rêve qui trouve refuge sous le baldaquin d’un lit de poupée28Il s’agit de l’objet Un air de famille ayant fait partie de l’exposition à la galerie Charles Ratton en 1936., celui de « La débonnaire Saponaire / et [de] la Centaurée déprimée » s’étant levées ce matin « du mauvais pied ».

page de gauche et page de droite forment à chaque nouvelle rencontre une entité faisant sens. L’ensemble témoigne d’une seule force créatrice, comme si, après les nombreux recueils de poésie (Il était une petite pie, 1928 ; Cahier de curieuse personne) et les romans de Lise Deharme (La Porte à côté ; Ève la blonde ; L’Amant blessé ; La Marquise d’enfer), et les multiples expérimentations tant littéraires que photographiques de Claude Cahun, était venu le moment de suspendre le mot et l’image dans un espace-temps indéterminé. Cette indétermination est davantage caractéristique de l’enfance que de l’âge adulte où elle ne survient plus qu’en état de rêve. Le recueil fait la part belle à l’univers du rêve qui trouve refuge sous le baldaquin d’un lit de poupée28Il s’agit de l’objet Un air de famille ayant fait partie de l’exposition à la galerie Charles Ratton en 1936., celui de « La débonnaire Saponaire / et [de] la Centaurée déprimée » s’étant levées ce matin « du mauvais pied ».

Dans Le Cœur de Pic, le temps est à la récréation, tandis que le lieu est propice à la re-création d’un temps perdu, celui des jeux d’enfants. C’est un livre à la fois précieux, savant (les poèmes deharmiens regorgent de termes botaniques) et ludique, et ce à divers niveaux : grâce au dispositif texte/image, l’écriture et l’image partagent un nombre considérable d’aspects convergents tout en laissant apparaître certains écarts entre les deux moyens d’expression ; l’onirisme est convoqué d’un bout à l’autre de l’album ; la scénographie d’objets et de figurines simule un réel tel qu’il fleurit dans l’imagination enfantine, mais peut aussi rappeler aux adultes la tradition du théâtre de marionnettes ; et, finalement, grâce à l’aspect matériel soigné (le format album, la reliure extérieure en rouge et vert, le choix du papier, la qualité de reproduction des clichés photographiques), l’unique collaboration de Deharme et de Cahun s’insère dans la lignée des nombreux livres surréalistes réalisés dans l’entre-deux-guerres, peu de temps avant l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale.

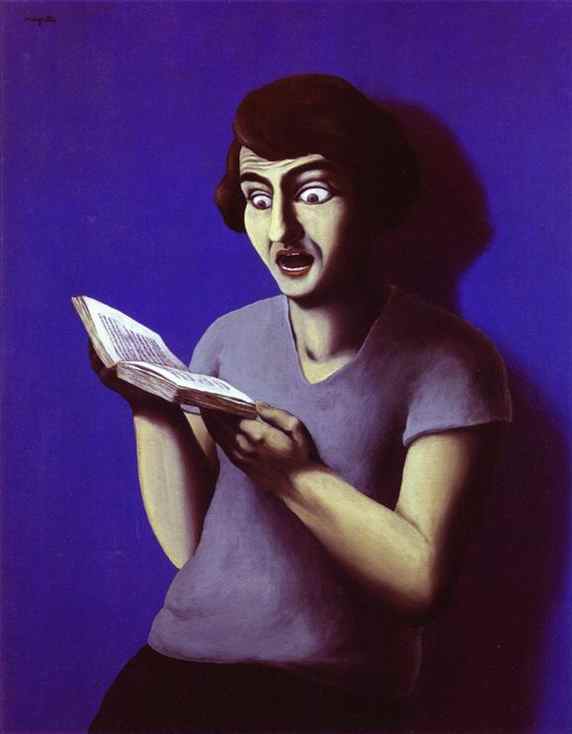

Quel lecteur pour le livre surréaliste ?Les effets de croisement entre le textuel et le pictural que propose Le Cœur de Pic pose la question fondamentale de l’objet livre comme « creuset »29Yves Peyré, « Le livre comme creuset », dans Matthieu Rochelle, Yves Jolivet et al. (dir.), Le livre et l’artiste, Marseille, Éditions Le Mot et le reste, 2007, p. 33-68. où le textuel et le pictural entretiennent des rapports dynamiques – analogiques et parfois même dialectiques30Voir Elza Adamowicz, « Les yeux, la bouche : approches méthodologiques du livre surréaliste », Mélusine, no 32, 2012 (« À belles mains : livre surréaliste, livre d’artiste »), p. 31-42.. La question est la suivante : la picturalisation du verbe et la poétisation de l’image photographique au sein d’un même espace, régi par le pli de la double page tout en déplaçant parfois cette frontière quelques pages plus loin, ne nécessitent-elles pas l’implication d’un nouveau type de lecteur ? Serait-ce cette Lectrice soumise peinte par Magritte en 1928 qui adopterait une posture de lecture adéquate parce qu’elle se laisserait surprendre par ce qu’elle lit, voit et touche ; et aussi parce qu’elle n’obéirait pas à l’impératif d’une lecture chronologique ? En effet, dans les œuvres dites hybrides, le lecteur se doit d’être doublement alerte car il est autant sollicité dans le rôle du lisant que dans celui du regardant. Il revient à ce « spectacteur » pleinement impliqué dans l’acte de lecture de naviguer entre les pages en faisant des allers-retours, d’assembler les différentes formes du dispositif texte/image, d’imaginer sa propre chorégraphie de lecture-spectature, de découvrir l’effet alchimique qui se dissimule dans les interstices des mots et des images, dans ces entre-deux qui deviennent des espaces communs. Si ces conditions sont réunies, le spectacteur parviendra à construire un réseau de significations là où le lecteur traditionnel ne les soupçonne pas. Autrement dit, la texture hybride de livres tels que Le Cœur de Pic en appelle à un acte de lecture qui se calque, comme le note Liliane Louvel dans Le tiers pictural, sur son « objet d’étude, lui même entre deux arts, entre deux médias, à proprement parler inter-médial31Liliane Louvel, Le tiers pictural : pour une critique intermédiale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 93. ». Dès lors, le lisant-regardant participera à son tour du mouvement dialectique d’apparition/disparition entre ce que dit le texte et ce que montre l’image.

qui adopterait une posture de lecture adéquate parce qu’elle se laisserait surprendre par ce qu’elle lit, voit et touche ; et aussi parce qu’elle n’obéirait pas à l’impératif d’une lecture chronologique ? En effet, dans les œuvres dites hybrides, le lecteur se doit d’être doublement alerte car il est autant sollicité dans le rôle du lisant que dans celui du regardant. Il revient à ce « spectacteur » pleinement impliqué dans l’acte de lecture de naviguer entre les pages en faisant des allers-retours, d’assembler les différentes formes du dispositif texte/image, d’imaginer sa propre chorégraphie de lecture-spectature, de découvrir l’effet alchimique qui se dissimule dans les interstices des mots et des images, dans ces entre-deux qui deviennent des espaces communs. Si ces conditions sont réunies, le spectacteur parviendra à construire un réseau de significations là où le lecteur traditionnel ne les soupçonne pas. Autrement dit, la texture hybride de livres tels que Le Cœur de Pic en appelle à un acte de lecture qui se calque, comme le note Liliane Louvel dans Le tiers pictural, sur son « objet d’étude, lui même entre deux arts, entre deux médias, à proprement parler inter-médial31Liliane Louvel, Le tiers pictural : pour une critique intermédiale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 93. ». Dès lors, le lisant-regardant participera à son tour du mouvement dialectique d’apparition/disparition entre ce que dit le texte et ce que montre l’image.

L’album de Deharme/Cahun est un exemple parmi tant d’autres de ces objets livresques nés de l’esthétique transfrontalière propre à l’avant-garde surréaliste32Voir Andrea Oberhuber, « Projets photolittéraires et modes de lecture de l’objet livre dans les années trente », dans Jean-Pierre Montier (dir.), Transactions photolittéraires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 159-160., se démarquant nettement de la tradition du livre illustré au sein duquel l’image, ajoutée le plus souvent à postériori, constitue une « paraphrase du texte »33Renée Riese Hubert, Surrealism and the Book, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 4.. Le parti pris des collaborateurs en faveur d’un équilibre relatif entre le textuel et le pictural faisant alterner (selon un rythme régulier mais variable) et dialoguer les deux entités, la lecture du livre nécessite une attention accrue de la part du lisant-regardant pour dépasser les apparences qui sont, comme on le sait, trompeuses. En ce sens, Le Cœur de Pic peut donner lieu à différentes lectures selon l’âge que l’on souhaite avoir, pour reprendre la formule de Paul Éluard.

L’album de Deharme/Cahun est un exemple parmi tant d’autres de ces objets livresques nés de l’esthétique transfrontalière propre à l’avant-garde surréaliste32Voir Andrea Oberhuber, « Projets photolittéraires et modes de lecture de l’objet livre dans les années trente », dans Jean-Pierre Montier (dir.), Transactions photolittéraires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 159-160., se démarquant nettement de la tradition du livre illustré au sein duquel l’image, ajoutée le plus souvent à postériori, constitue une « paraphrase du texte »33Renée Riese Hubert, Surrealism and the Book, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 4.. Le parti pris des collaborateurs en faveur d’un équilibre relatif entre le textuel et le pictural faisant alterner (selon un rythme régulier mais variable) et dialoguer les deux entités, la lecture du livre nécessite une attention accrue de la part du lisant-regardant pour dépasser les apparences qui sont, comme on le sait, trompeuses. En ce sens, Le Cœur de Pic peut donner lieu à différentes lectures selon l’âge que l’on souhaite avoir, pour reprendre la formule de Paul Éluard.

Références bibliographiques

Corpus primaire

- Deharme, Lise, Le Cœur de Pic, illustré de vingt photographies par Claude Cahun, Paris, José Corti, 1937 (réédition fac-similé aux Éditions MeMo en 2004).

Corpus critique

- Adamowicz, Elza, « État présent. The Livre d’artiste in Twentieth-Century France », French Studies, vol. LXIII, no 2, 2009, p. 189-198.

- Adamowicz, Elza, « Les yeux, la bouche : approches méthodologiques du livre surréaliste », Mélusine, no 32, 2012 (« À belles mains : livre surréaliste, livre d’artiste »), p. 31-42.

- Arvisais, Alexandra, L’esthétique du partage dans l’œuvre littéraire et picturale de Claude Cahun et Moore, thèse de doctorat, Université de Montréal et Université de Lille 3, 2017.

- Kibédi Varga, Aron, « Entre le texte et l’image : une pragmatique des limites », dans Text and Visuality: Word & Image Interaction 3, sous la direction de The International Association of Word and Image Studies, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1999, p. 77-92.

- Krauss, Rosalind, Le Photographique : pour une théorie des écarts, Paris, Éditions Macula, 2013 [1990].

- L’Aminot, Tanguy, « Jean-Jacques Rousseau chez les Surréalistes », Revue d’Histoire littéraire de France, vol. 83, no 1, janvier-février 1983, p. 65-80.

- Leperlier, François, Claude Cahun : l’exotisme intérieur, Paris, Fayard, 2006.

- Lettre de Paul Éluard à Claude Cahun, 15 août 1936 ; collection privée.

- Lettre de Claude Cahun à Marianne Schwob, 18 août 1948, Bibliothèque municipale de Nantes, Ms 3412/3.

- Louvel, Liliane, Le tiers pictural : pour une critique intermédiale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

- Maria, Charlotte, Correspondances de Claude Cahun : la lettre et l’œuvre, 2 vol., thèse de doctorat, Université de Caen, 2013.

- Oberhuber, Andrea, « Projets photolittéraires et modes de lecture de l’objet livre dans les années trente », dans Jean-Pierre Montier (dir.), Transactions photolittéraires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 159-170.

- Oberhuber, Andrea, « Une œuvre, deux signatures : la part du photographique dans le livre surréaliste », dans Photolittérature, Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, Monricher, 2016, p. 68-81.

- Oberhuber, Andrea, « L’(im)possible portrait d’écrivain chez Claude Cahun et Marcel Moore », dans Jean-Pierre Montier, David Martens et Anne Reverseau (dir.), L’écrivain vu par la photographie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 151-159 et p. XIV- XVII.

- Peyré, Yves, Peinture et poésie : le dialogue par le livre, 1874-2000, Paris, Gallimard, 2001.

- Peyré, Yves, « Le livre comme creuset », dans Matthieu Rochelle, Yves Jolivet et al. (dir.), Le livre et l’artiste, Marseille, Éditions Le Mot et le reste, 2007, p. 33-68.

- Reynes-Delobel, Anne, « Point d’arrêt – point d’ouverture : Claude Cahun et la photographie de l’objet surréaliste dans Le Cœur de Pic », Image & Narrative, vol. 15, no 2, 2014, p. 26-45.

- Riese Hubert, Renée, Surrealism and the Book, Berkeley, University of California Press, 1988.