Sorts de la lueur de Valentine Penrose : magie du Verbe poétique

Par Charles Plet & Andrea Oberhuber

Un recueil de poésie augmenté d’un frontispice de Wolfgang Paalen

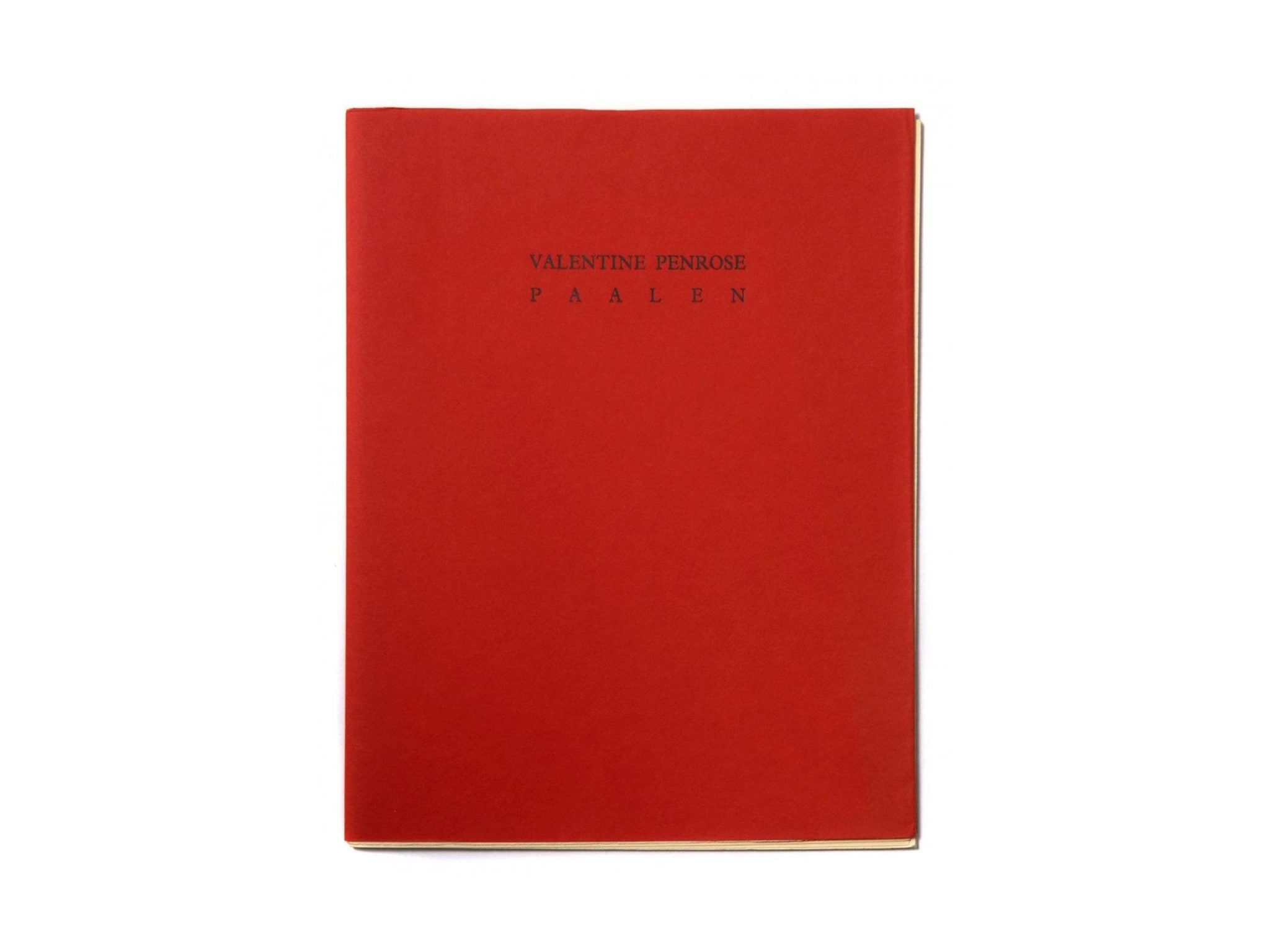

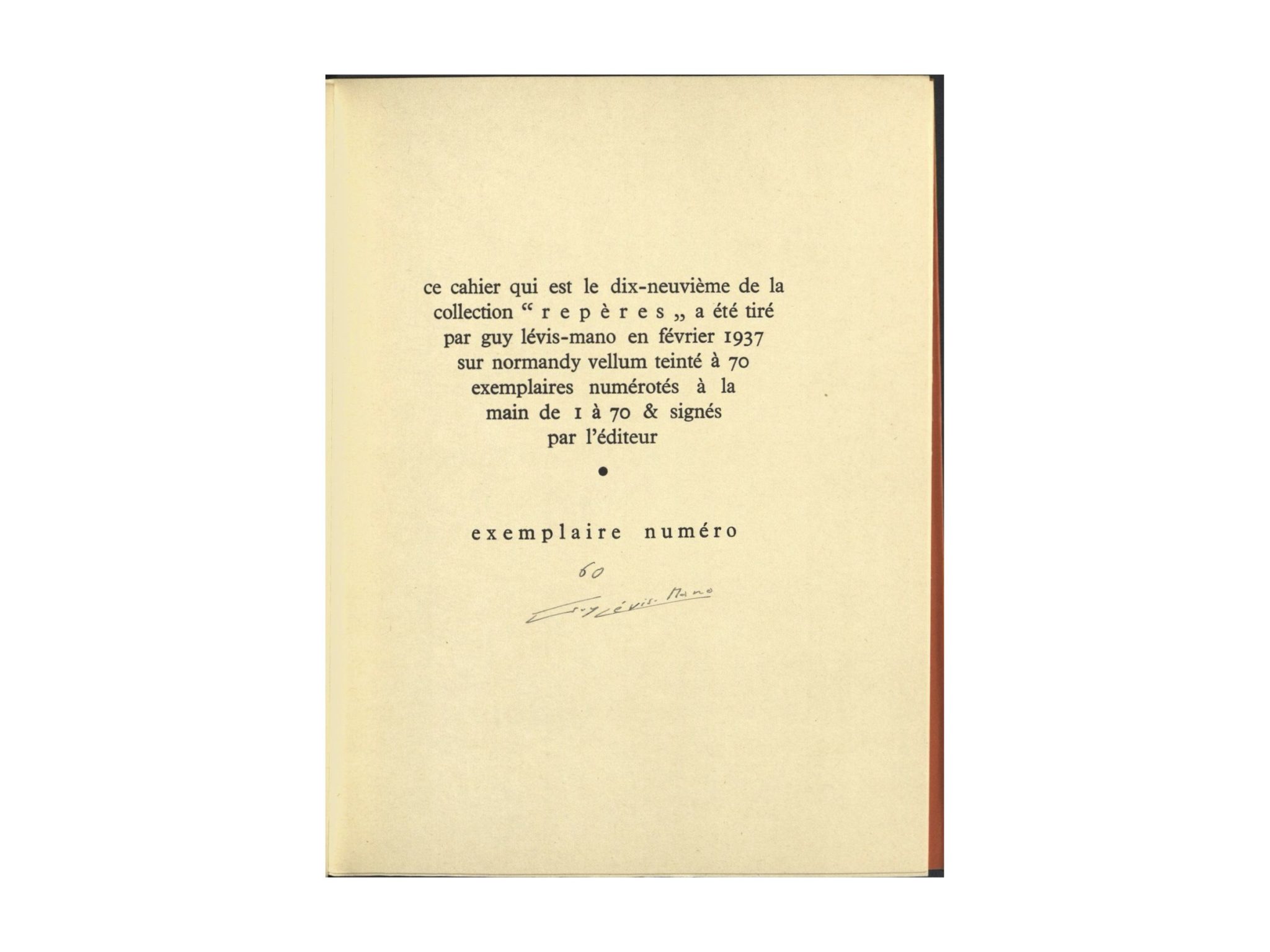

Fig. 1Tiré à seulement 70 exemplaires, tous sur papier Normandy Vellum1Notons que Herbe à la lune (1935) et Le Nouveau Candide (1937) ont été tirés sur le même papier., justifié, avec une couverture rempliée orange (Fig. 1), le recueil Sorts de la lueur de Valentine Penrose (1898-1978) est publié en février 1937 chez l’imprimeur et éditeur des surréalistes G. L. M. (Guy Lévis Mano). Dans l’édition originale, numérotée à la main de 1 à 70, cet in-8o en feuilles est accompagné d’un frontispice du peintre surréaliste Wolfgang Paalen

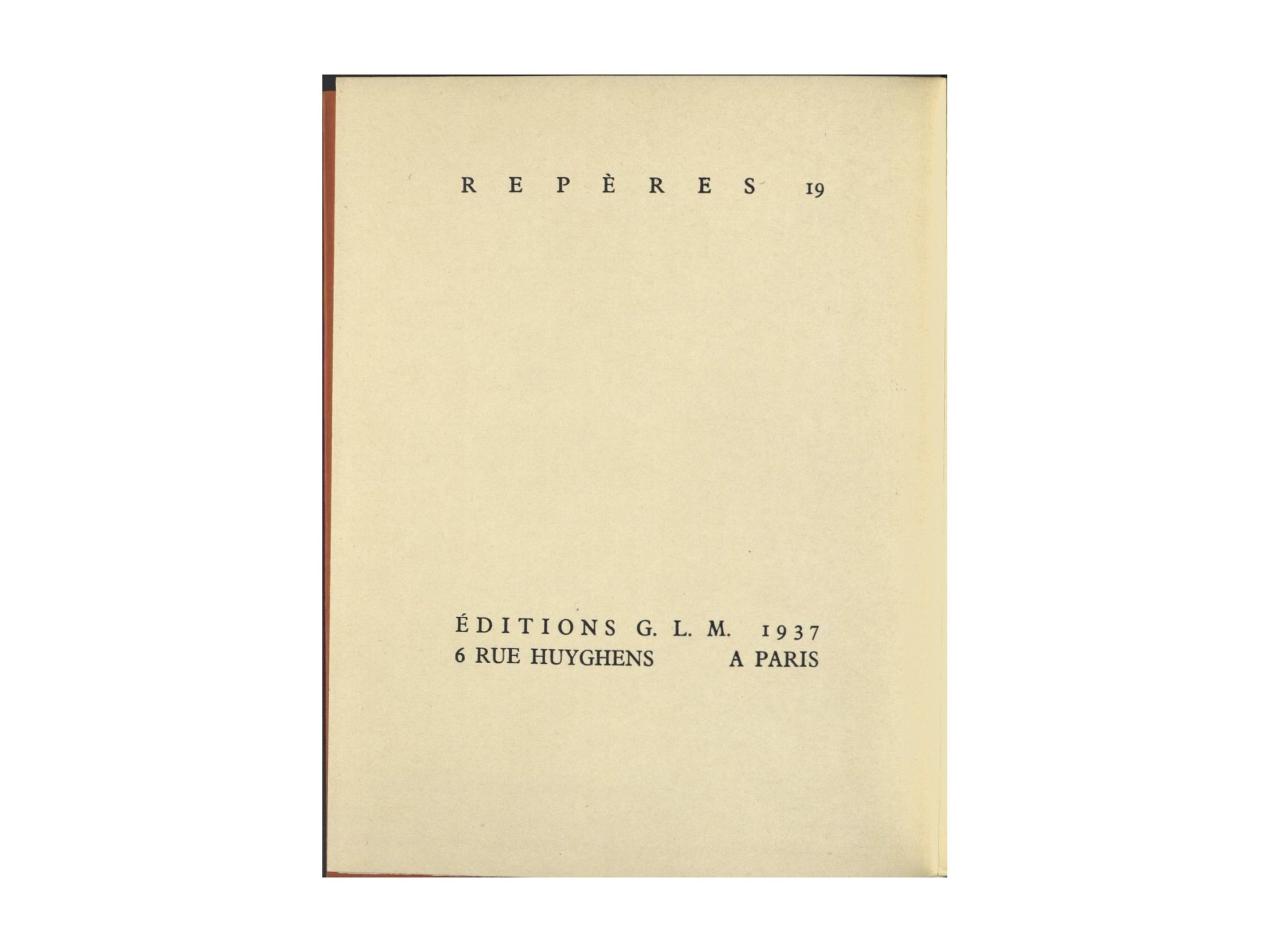

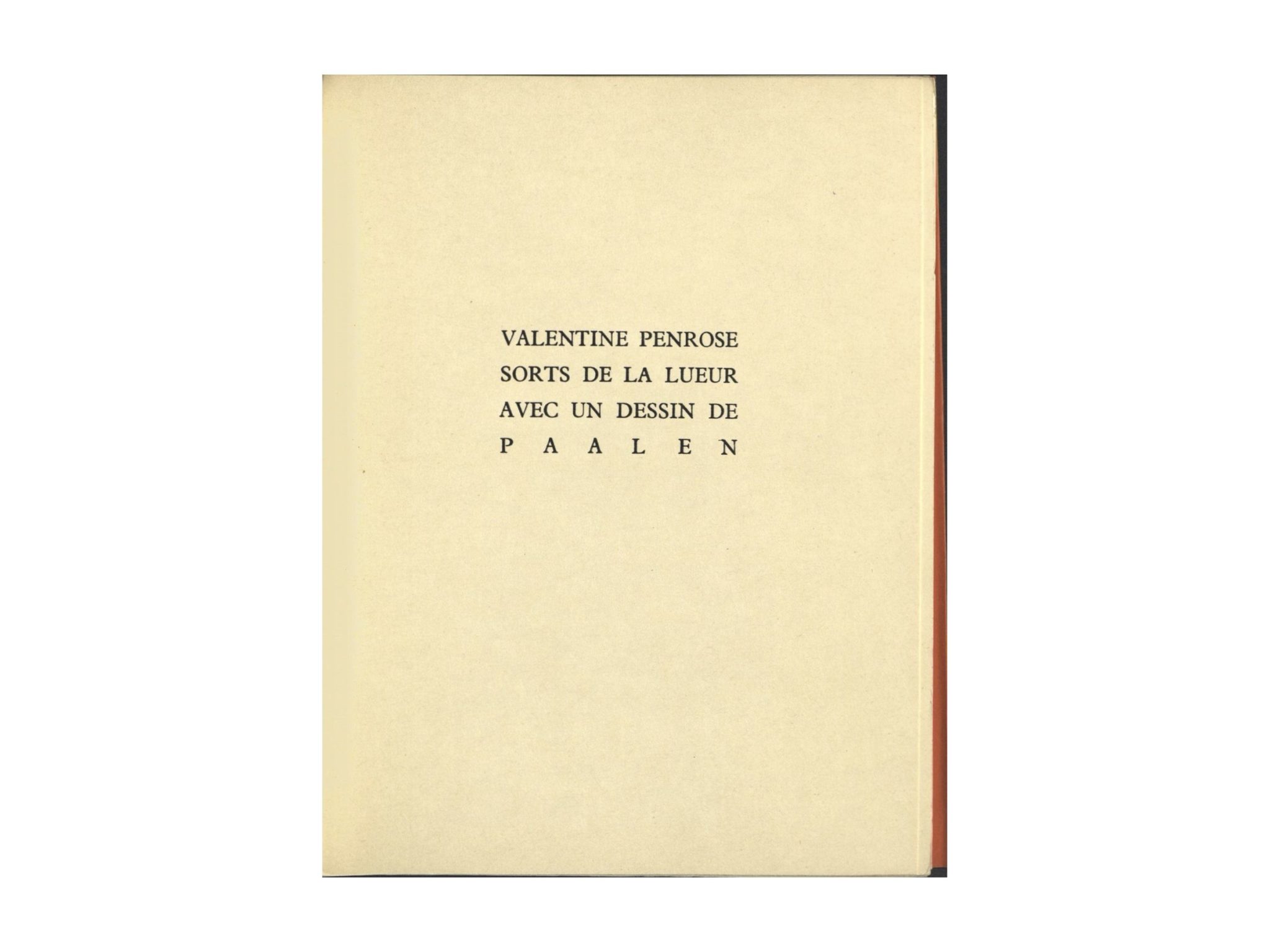

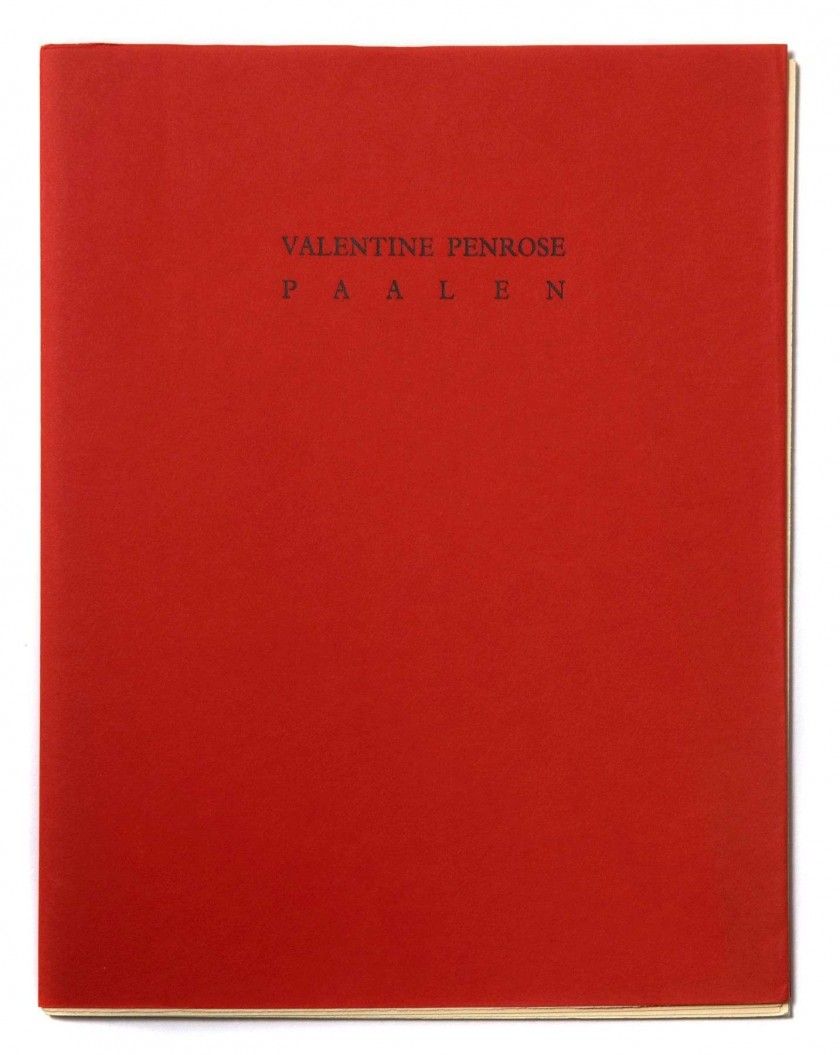

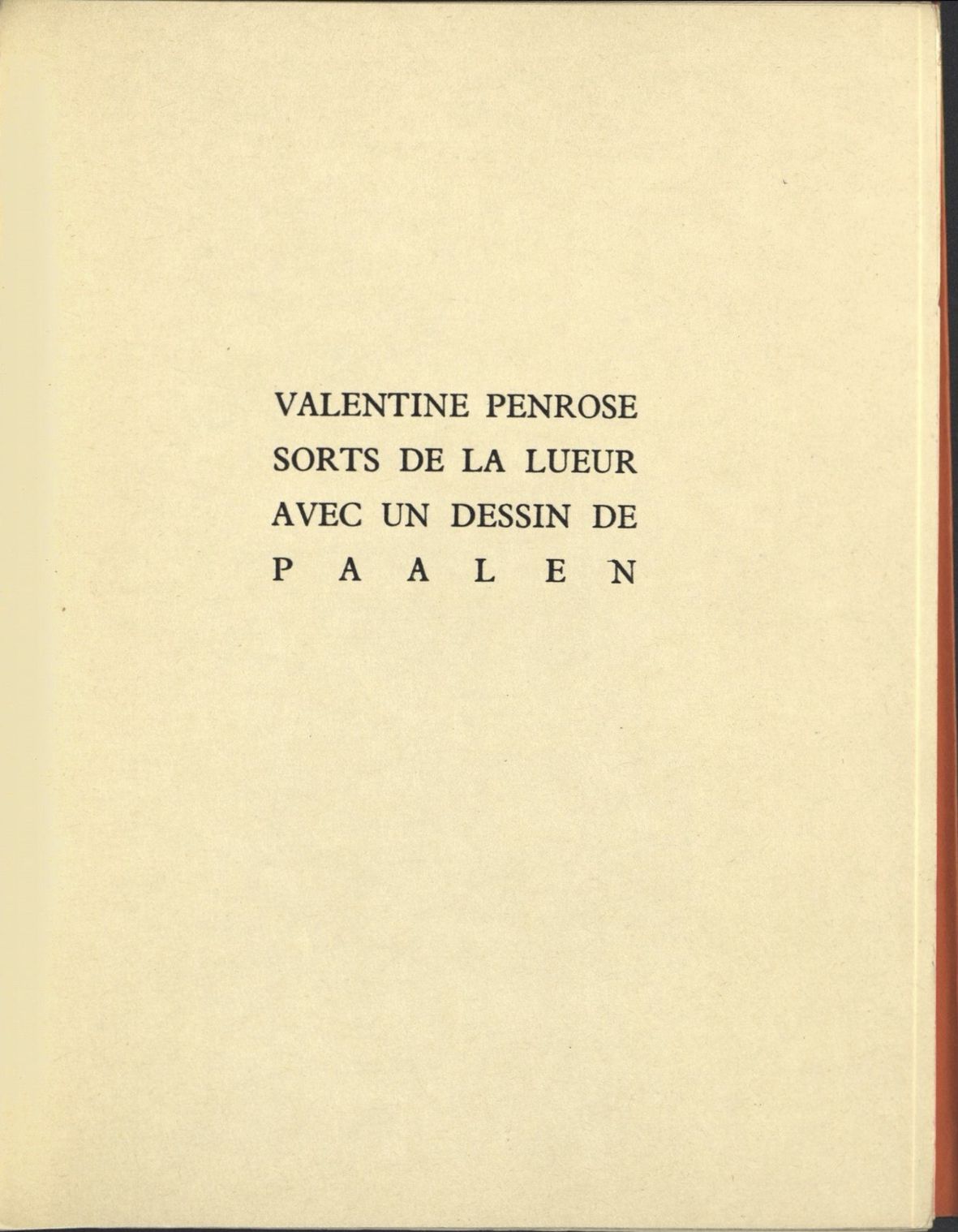

Fig. 1Tiré à seulement 70 exemplaires, tous sur papier Normandy Vellum1Notons que Herbe à la lune (1935) et Le Nouveau Candide (1937) ont été tirés sur le même papier., justifié, avec une couverture rempliée orange (Fig. 1), le recueil Sorts de la lueur de Valentine Penrose (1898-1978) est publié en février 1937 chez l’imprimeur et éditeur des surréalistes G. L. M. (Guy Lévis Mano). Dans l’édition originale, numérotée à la main de 1 à 70, cet in-8o en feuilles est accompagné d’un frontispice du peintre surréaliste Wolfgang Paalen Fig. 2 (d’origine viennoise, s’étant établi à Paris en 1929 avant de s’exiler à Mexico en 1939 où il vivait avec Alice Rahon en côtoyant le couple Frida Kahlo/Diego de Rivera). Sorts de la lueur est précédé, dans la même maison, par Le Nouveau Candide2À ce propos, voir Charles Plet, « Le Nouveau Candide ou le merveilleux de l’écriture automatique », Le Livre surréaliste au féminin : faire œuvre à deux, <https://lisaf.org/project/penrose-valentine-nouveau-candide/>., œuvre en prose de Penrose d’inspiration automatique ; il sera suivi, quelques mois plus tard, par son recueil de poèmes d’amour intitulé sobrement Poèmes (1937). Non paginée, l’œuvre à l’étude est composée de 12 pages et constitue le dix-neuvième cahier de la collection « Repères ». Le format du livre, relativement petit, est de 25 x 19,5 cm. Le recueil s’ouvre sur une page qui mentionne, en haut, la collection et, en bas, l’éditeur, l’adresse de la maison ainsi que la date de publication. Au centre de la page suivante sont inscrits le nom de la poète et le titre, suivis de la mention « avec un dessin de P A A L E N3Valentine Penrose, Sorts de la lueur, Paris, G. L. M., 1937, non paginé. Les renvois aux vers des trois poèmes du recueil se fera dans le corps du texte sans indication de la page. » (Fig. 2).

Fig. 2 (d’origine viennoise, s’étant établi à Paris en 1929 avant de s’exiler à Mexico en 1939 où il vivait avec Alice Rahon en côtoyant le couple Frida Kahlo/Diego de Rivera). Sorts de la lueur est précédé, dans la même maison, par Le Nouveau Candide2À ce propos, voir Charles Plet, « Le Nouveau Candide ou le merveilleux de l’écriture automatique », Le Livre surréaliste au féminin : faire œuvre à deux, <https://lisaf.org/project/penrose-valentine-nouveau-candide/>., œuvre en prose de Penrose d’inspiration automatique ; il sera suivi, quelques mois plus tard, par son recueil de poèmes d’amour intitulé sobrement Poèmes (1937). Non paginée, l’œuvre à l’étude est composée de 12 pages et constitue le dix-neuvième cahier de la collection « Repères ». Le format du livre, relativement petit, est de 25 x 19,5 cm. Le recueil s’ouvre sur une page qui mentionne, en haut, la collection et, en bas, l’éditeur, l’adresse de la maison ainsi que la date de publication. Au centre de la page suivante sont inscrits le nom de la poète et le titre, suivis de la mention « avec un dessin de P A A L E N3Valentine Penrose, Sorts de la lueur, Paris, G. L. M., 1937, non paginé. Les renvois aux vers des trois poèmes du recueil se fera dans le corps du texte sans indication de la page. » (Fig. 2).

La deuxième double page introduit face-à-face le frontispice – un dessin à la plume – et la page d’ouverture du recueil poétique. Entre le titre de la plaquette, placé en haut au milieu de la page, et le premier quatrain du poème, un espace blanc de quelques lignes offre une plage de silence propice à la rêverie du lecteur. Son imagination est stimulée par le choix du titre à consonance surréaliste qui, à travers le rapprochement syntaxique inattendu de deux mots (sorts de la lueur), rappelle la quête surréaliste de stupéfiantes images poétiques. C’est en effet l’écart sémantique qui est censé produire l’illumination… magique. Le titre de l’œuvre de Penrose se révèle d’emblée négation du langage utilitaire et exaltation de l’association libre. Métaphore de l’ensemble du recueil, placé lui-même sous le signe du « rêve », de « l’aurore » et de la « lune4L’attrait qu’éprouve Penrose pour la lune et les mystères nocturnes est une constante thématique bien connue de son œuvre poétique, de même que du récit La Comtesse sanglante. Ainsi que le rappelle Catherine Mavrikakis : « Obsédée par la lune et ses lueurs fardées, elle a passé sa vie à rendre hommage aux astres de la nuit, tant dans ses recueils poétiques (Herbe à la lune ou encore Sorts de la lueur) que dans sa consultation incessante du Tarot ou des cartes du ciel » : « Portrait de l’artiste en jeune femme surréaliste / Valentine Penrose, Écrits d’une jeune femme surréaliste », Spirale, no 183, 2002, p. 5. » – termes ponctuant les premières pages –, le titre enchante par la vision magique du monde qu’il fait surgir dans l’esprit du lecteur : l’ambiguïté sémantique (et phonique5Rappelons que la poésie surréaliste se voulant largement auditive, l’auteure est sans doute consciente que lu à haute voix, l’impératif du verbe « sortir » (sors) se fait entendre. Cette vision fugitive d’un mouvement quittant une lueur nocturne (ou matinale) ne serait certainement pas désavouée par l’auteure d’Herbe à la lune. ) du mot « sort », qui signifie à la fois l’effet magique nuisible occasionné par l’acte de sorcellerie, la destinée6Entendue au sens que le poète italien Giuseppe Ungaretti donne à ce mot en 1921 : « Chacun est à la merci de sa destinée, et personne n’ignore la part qu’il faut faire au hasard lorsqu’on parle de destinée : nous n’avons pas décidé de naître, nous n’avons pas élu nos parents, nous n’avons pas choisi la forme de notre nez, nous n’avons pas prévu la rencontre de l’homme qui est devenu notre ami et qui a eu une influence décisive sur nous, etc. » : cité dans Marguerite Bonnet, L’Affaire Barrès, Paris, José Corti/Actual, 1987, p. 48. mais aussi le hasard, rapproché du mot « lueur » (entendu comme « faible lumière » ou comme la manifestation soudaine et fugitive d’un objet), établit un lien avec la magie. Et, puisqu’« à la magie préside le principe d’analogie7Gérard Legrand, « Magie », dans Adam Biro et René Passeron (dir.), Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, p. 253. », on comprend mieux le titre donné à son recueil par Valentine Penrose et qu’il fonctionne selon le principe analogique. À l’instar de la pratique magique, le titre joue donc avec le fugitif, l’invisible, le transparent ; aussi l’énonciation fugace, par le lecteur, des termes énigmatiques peut-elle être assimilée au pouvoir performatif d’un sort maléfique. Par ailleurs, en tant qu’ils sont les premiers mots (lus ou entendus par le lecteur), leur assemblage défiant la raison évoque l’écriture automatique, dont le recueil est inspiré et que Breton désigne dans le Premier Manifeste du surréalisme (1924) comme des « secrets de l’art magique surréaliste8« Les secrets de l’art magique surréaliste » est le titre de l’une des sections du Manifeste du surréalisme, qui décrit la manière de pratiquer l’écriture automatique. ».

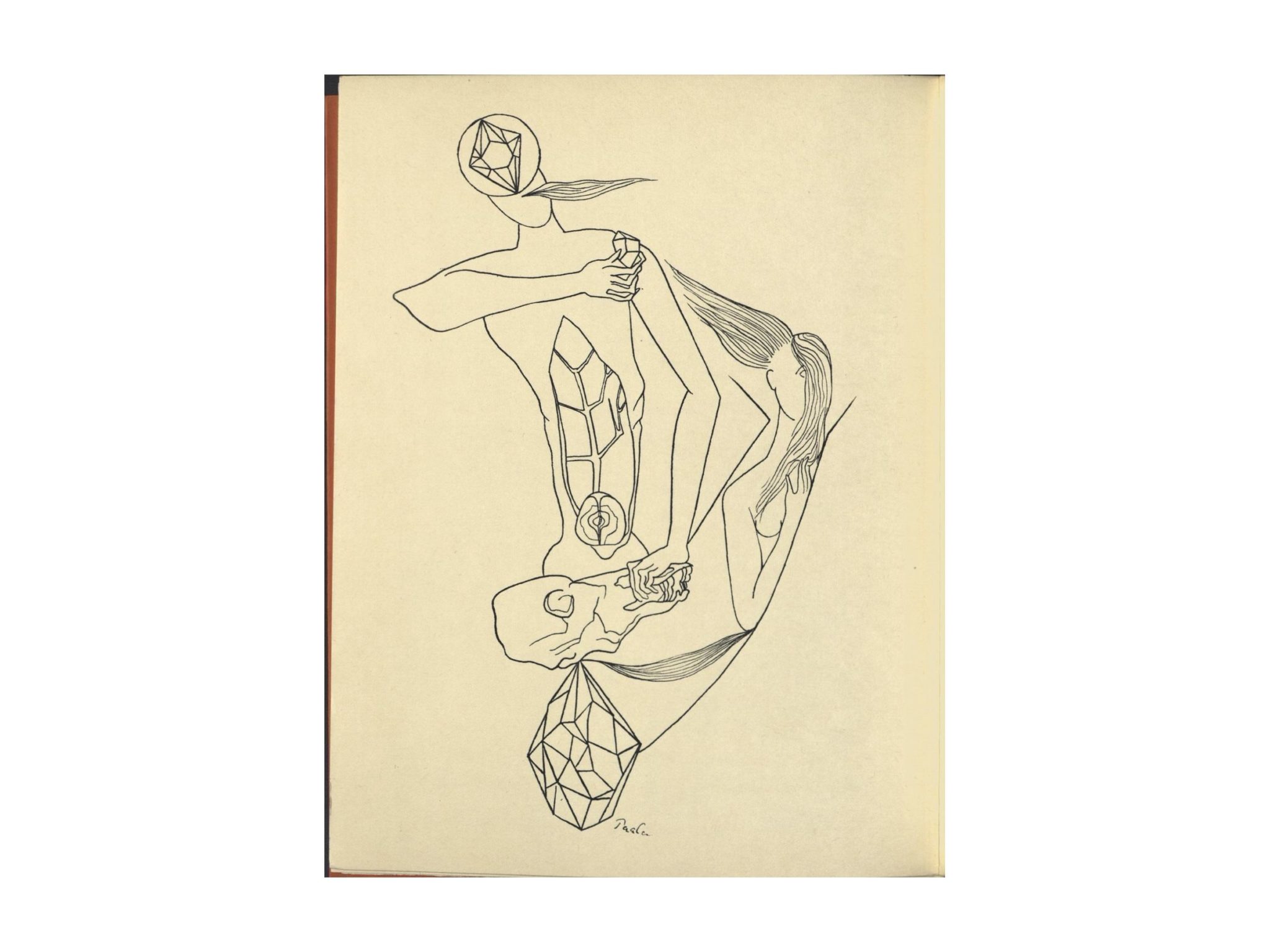

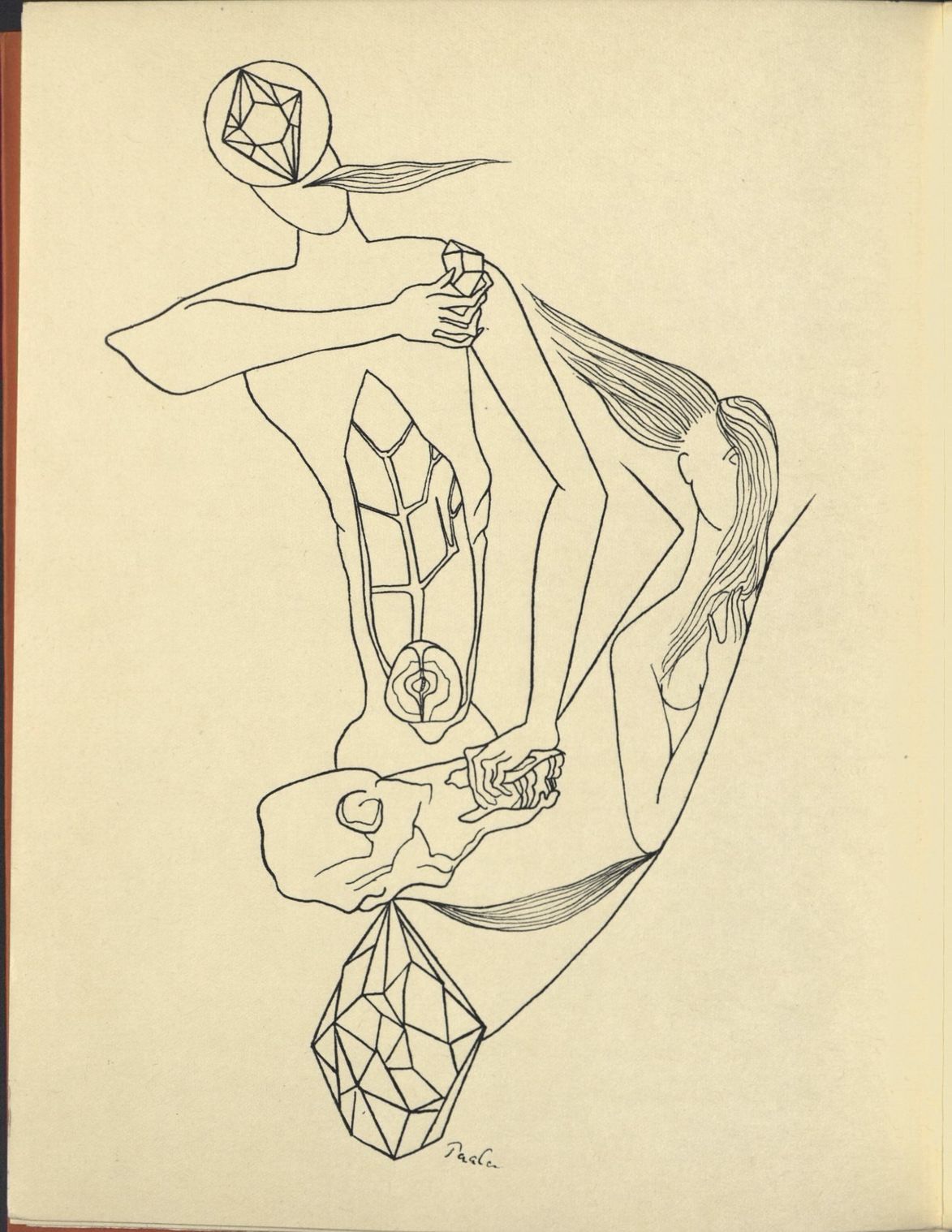

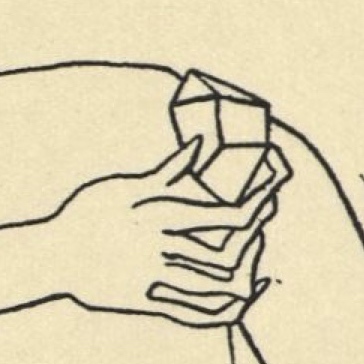

Fig. 3D’inspiration automatique lui aussi, le dessin de Paalen (Fig. 3) ne contribue en rien à orienter la compréhension des suites poétiques divisées en trois mouvements plus ou moins égaux. Introduisant sur un fond blanc un homme à tête de diamant (nous pensons spontanément à la toile L’Homme emblématique peinte en 1939 par André Masson, fig. 4)

Fig. 3D’inspiration automatique lui aussi, le dessin de Paalen (Fig. 3) ne contribue en rien à orienter la compréhension des suites poétiques divisées en trois mouvements plus ou moins égaux. Introduisant sur un fond blanc un homme à tête de diamant (nous pensons spontanément à la toile L’Homme emblématique peinte en 1939 par André Masson, fig. 4) Fig. 4 et une femme à la chevelure longue, l’image équivoque dans laquelle les deux personnages se tiennent en déséquilibre, tout en étant rattachés à un socle en forme de diamant, fait naître l’interrogation. Notons au passage que ce dessin a une fonction semblable à celui réalisé quelques mois auparavant pour Le Nouveau Candide : dessiné lui aussi à la plume, il ne doit pas non plus être appréhendé comme en relation exclusive avec le texte qui lui fait face. Le lecteur peut en effet se reporter à n’importe quel moment de sa lecture au frontispice, et cela non pas d’abord afin d’enrichir sa compréhension logique (et donc non intuitive) de l’œuvre, mais plutôt pour sentir la puissance des images poétiques et émotives qui parsèment le recueil d’un bout à l’autre.

Fig. 4 et une femme à la chevelure longue, l’image équivoque dans laquelle les deux personnages se tiennent en déséquilibre, tout en étant rattachés à un socle en forme de diamant, fait naître l’interrogation. Notons au passage que ce dessin a une fonction semblable à celui réalisé quelques mois auparavant pour Le Nouveau Candide : dessiné lui aussi à la plume, il ne doit pas non plus être appréhendé comme en relation exclusive avec le texte qui lui fait face. Le lecteur peut en effet se reporter à n’importe quel moment de sa lecture au frontispice, et cela non pas d’abord afin d’enrichir sa compréhension logique (et donc non intuitive) de l’œuvre, mais plutôt pour sentir la puissance des images poétiques et émotives qui parsèment le recueil d’un bout à l’autre.

Le dessin en noir et blanc préfigure certaines antinomies surréalistes que l’on retrouvera dans les trois poèmes nettement séparés par un point noir (•9Dans Herbe à la lune (1935), ce sont de petits carrés noirs (▪) qui séparent les poèmes. ) mais qui ont des rapports de continuité et d’intelligibilité évidents : mentionnons en particulier l’antinomie opacité/transparence (la tête transparente de l’homme opposée aux cheveux – et au visage mi-voilé – opaques de la femme) qui renvoie elle-même aux antinomies solide/liquide et dur/mou chères aux surréalistes.

La collaboration « automatique » entre Penrose et Paalen

Le Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs (1982) note que Valentine Penrose, bien que mariée pendant plus de dix années avec l’animateur du groupe surréaliste britannique Roland Penrose10Ils se séparent en 1936 et divorcent en 1939, ce qui n’empêche pas la poète de fréquenter son ex-mari et sa nouvelle compagne, Lee Miller, lorsqu’elle revient d’un de ses grands voyages., est « de nationalité et d’expression françaises », de même qu’elle est « un poète dont l’importance dépasse grandement la notoriété11Édouard Jaguer, « Penrose », dans Adam Biro et René Passeron (dir.), Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, op. cit., p. 325. ». Même constat dans le récent Dictionnaire des féministes (2017) qui rappelle que « comme pour de nombreuses femmes liées au mouvement surréaliste, l’œuvre de Valentine Penrose souffre encore aujourd’hui d’une certaine méconnaissance. Pourtant, son talent et son travail, combinés à sa soif incessante de liberté, d’indépendance et d’anticonformisme, font d’elle une des plus grandes poétesses du XXe siècle12 Floris Taton, « Penrose Valentine », dans Christine Bard (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe-XXIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2017, p. 1117. ». Se rapprochant du groupe surréaliste dès 1925, à l’instar d’autres auteures telles Lise Deharme, Gisèle Prassinos ou encore Claude Cahun, Valentine Penrose fait montre d’une audace poétique qu’apprécient les surréalistes, et tout particulièrement Paul Éluard qui loue son écriture dans deux préfaces séparées de plus de quinze ans (Herbe à la lune en 1935 ; Dons des féminines13Notons que le titre de l’œuvre (surréaliste) majeure de Valentine Penrose (Dons des féminines) rappelle l’un des premiers vers de Sorts de la lueur : « Au bout du pont de fer voici les féminines ». Pour l’analyse de cette œuvre hybride, voir Andrea Oberhuber et Sarah-Jeanne Beauchamp Houde, « Dons des féminines, un recueil-collage de Valentine Penrose », Le Livre surréaliste au féminin : faire œuvre à deux, <https://lisaf.org/project/penrose-valentine-dons-feminines/>. en 1951).

Les deux collaborations artistiques entreprises par Valentine Penrose et Wolfgang Paalen surviennent dans les mois qui suivent l’entrée officielle du peintre autrichien dans le Surréalisme – il venait de quitter le groupe radicalement abstrait et d’obédience géométrique « Abstraction-Création ». Dans les deux cas, Paalen participe à la création des œuvres en produisant un frontispice qui n’a pas pour fonction de procurer au texte une quelconque matière « décorative ». Au contraire, le mouvement engagé par ses dessins est éminemment dialectique : alors que le frontispice du Nouveau Candide prépare (et précipite) la rencontre inopinée d’éléments distincts au centre de la page, poussant à la surréalité14Voir Charles Plet, art. cit., le dessin de Sorts de la lueur met en image la tentative de dépassement des antinomies opacité/transparence ; il engage le lecteur-spectateur dans une attitude de traversée des apparences. En ce sens, à travers le raisonnement analogique qu’ils proposent, les dessins d’inspiration automatique de Paalen participent à libérer notre imagination et à nous (main)tenir dans un état de conscience ouvert à la fulgurance des images poétiques – oniriques dans le cas du Nouveau Candide ; amoureuses dans le cas de Sorts de la lueur.

La brève « fusion systématique des pensées15Max Ernst, cité par Robert A. Jouanny, « L’amitié magique de Paul Éluard et Max Ernst », dans Motifs et figures, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, p. 161. » de Valentine Penrose et de Wolfgang Paalen, entre 1936 et 1937, se termine avec Sorts de la lueur. Néanmoins, la collaboration de Penrose avec d’autres artistes visuels se prolongera jusqu’à son ultime recueil poétique, Les Magies (1972)16Rappelons que la couverture du roman épistolaire Martha’s Opera (1945) est dessinée par Mario Prassinos et que son œuvre majeure Dons des féminines (1951) comporte une eau-forte de Picasso. , dont les exemplaires de tête contiennent une lithographie en couleurs signée de Miró.

Imaginaire surréaliste et érotisme au féminin

À propos de l’intense activité poétique de Penrose au cours de l’année 1937, Georgiana M. M. Colvile évoque « l’écriture féminine érotique et passionnée17Georgiana M. M. Colvile, « Valentine Penrose et ses doubles », Mélusine, no 23, 2003, p. 314. Dans le Dictionnaire littéraire des femmes de langue française, la même critique explique que « les deux plaquettes de 1937, Sorts de la lueur et Poèmes s’adressent à une femme aimée perdue et frappent par leur intimité ». Pour illustrer son propos, elle cite ces deux vers de Poèmes : « Je t’ai tournée tu m’as tissée / Ta cave importait comme des montagnes » : Georgiana Colvile, « Penrose », dans Christiane P. Makward et Madeleine Cottenet-Hage (dir.), Dictionnaire littéraire des femmes de langue française. De Marie de France à Marie Ndiaye, Paris, Karthala, 1996, p. 464. » des deux plaquettes publiées, Sorts de la lueur et Poèmes. Rappelons que ces recueils de poèmes d’amour furent rédigés suite à la liaison amoureuse entre Valentine Penrose et Alice Rahon-Paalen en 1936, lors du voyage qu’avaient fait les deux femmes en Inde18À partir du milieu des années 1930, l’Inde « devint le pays fétiche de Valentine. Sur une photo de 1933, on l’y voit en sari avec un air de parfaite assimilation mimétique » : Georgiana M. M. Colvile, « Valentine Penrose et ses doubles », art. cit., p. 310. De 1935 à 1939, Valentine Penrose fera plusieurs séjours en Inde. . Sur la relation Penrose-Paalen, Colvile montre de manière convaincante qu’un dialogue amoureux versifié s’instaure de manière durable entre les deux poètes19Georgiana M. M. Colvile, « Through an Hourglass Lightly: Valentine Penrose and Alice Rahon-Paalen », dans Russell King et Bernard McGuirk (dir.), Reconceptions : Reading Modern French Poetry, Nottingham, The University of Nottingham Press, 1996, p. 81-112. Le dialogue poétique est mis en lumière par la comparaison établie entre les recueils Sorts de la lueur (1937) et Poèmes (1937), d’une part, et Sablié couché (1938) et Noir animal (1941), d’autre part.. La rencontre amoureuse ouvre ainsi la voie à l’avènement d’un désir fluide, qui s’exprime, dans Sorts de la lueur, à travers un flot de métaphores aquatiques qui structurent l’ensemble des trois poèmes20A-t-on besoin de rappeler ici la régularité et la puissance des métaphores aquatiques chez les surréalistes, et dans l’œuvre d’André Breton tout particulièrement ? Le premier Manifeste est éloquent à cet égard, qui parle de « coulée verbale » à propos de l’écriture automatique. : il suffit, pour s’en convaincre, de placer côte-à-côte la deuxième et l’avant-dernière strophe, qui confrontent, d’un côté, l’émotion d’un amour (re)vécu et, de l’autre, la nostalgie découlant de l’absence de l’être aimé qualifié de « belle engloutie » :

Au bout du pont de fer voici les féminines

se glissant en pistils dans les veines de dieu

la plus blanche attelée à la mare est restée

béante du troupeau léger sans rien tâcher[…]

La coupe le croissant les dauphins du

ciel blanc

aimer il faisait beau aimer il faisait jour

sous le ciel morte amour changé de ta

lisman

belle engloutie de bleu joyeux et disparu

tes santals ont séché dans leurs voyelles

d’eau.

Le démembrement langagier s’intensifie au fil du recueil, faisant succéder à la relative fluidité initiale la brisure définitive des mots ; et, loin de symboliser l’extinction du désir du sujet lyrique, ce déraillement n’est en réalité que le contrecoup poétique de la perte physique de l’aimée. De la même manière, au (participe) présent21« se glissant en pistils dans les veines de dieu » ; « Le vent prenant aux cheveux les fuseaux / les narcisses / ton cœur dansant aux îles de jupons / aussi d’oiseaux ». de l’amour consommé succède les temps du passé placés sous le signe de la mort :

aimer il faisait beau aimer il faisait jour

sous le ciel morte amour changé de ta

lisman […]

tes santals ont séché dans leurs voyelles

d’eau

Car, si le sujet lyrique joue avec une certaine opacité, provoquant chez le lecteur l’impression de l’énigmatique, on peut tout de même entrevoir dans ces trois poèmes un mouvement descendant, qui voit l’oiseau en vol au-dessus des mers se métamorphoser en volatile des grottes (« l’oiseau tourne à la proue » ; « O MA tourterelle / allée se poser / dans les cavernes d’andrinoples »), et l’aimée (vivante) des « surfaces fleuries » se transformer en noyée « engloutie » (« ton cœur dansant aux îles de jupons / aussi d’oiseaux » ; « belle engloutie de bleu joyeux et disparu »). Si la première partie de Sorts de la lueur semble donc bel et bien être la réactivation lyrique de la relation amoureuse avec l’aimée, et la dernière partie, la reconnaissance d’un amour définitivement perdu22Tout, dans la dernière partie, tend à « mettre au jour » cette brisure de l’amour : tandis que l’oiseau se pose dans la caverne et que le pétale (l’amante) se referme (« pétale de là-bas qui penchait comme un / pré »), les temps du passé l’emportent définitivement sur les temps du présent ; et, tandis que la « morte amour » est « changé de ta / lisman », ne devenant plus qu’objet magique protecteur et porte-bonheur, les évocations du « ciel bas », de la « chambre », du « soleil fermé » et du « placard » indiquent le verrouillage amoureux., le poème central du recueil constitue le moment de bascule qui enclenche le sentiment de perte. À la liberté et à la fluidité du voyage extérieur (en mer ou dans les bois, c’est-à-dire, paradoxalement, en soi-même) se substitue une « rentrée » à l’intérieur de la maison familiale, lieu par excellence dédié au féminin où la femme-mère se sacrifie pour ses enfants :

ELLES PARLENT les mères avec de

telles voix d’argentportées dans les épis pour ne pas toucher

terre

retrouver le parfum dans la maison rentrée

aux murs des odeurs d’araignée et de

poupée

des enfants tout en bas des yeux y

peuvent jouer.

Et, alors qu’à la fin du poème le sujet lyrique présente ses adieux à celle qui n’est (presque) plus en lien (physique) avec le monde végétal

adieu dans mon beau carrosse

le décor s’en va des chênesLa reine gît contente sur la table

froids de très loin sont perdus les feuillages

chez elle sous ses yeux la folle sans ramages,

deux vers revenant tel un fugace leitmotiv évoquent le souvenir d’un passé amoureux en commun qui se perd : « Sur un lit de bois sur un lit de camp / voici mai mon amour ».

À propos du lien entre le sujet aimé et les différents règnes (animal, végétal, minéral), signalons que la figure de la femme aimée est chargée, tout au long du recueil, d’un imaginaire aquatique lié étroitement à un vocabulaire floral (« Le vent prenant aux cheveux les fuseaux / les narcisses / ton cœur dansant aux îles de jupons / aussi d’oiseaux »). C’est que, dans Sorts de la lueur, les éléments aquatiques et terrestres prédominent – rappelons que dans son Langage des fleurs, Bataille réaffirme le « lien natif23Jean-Michel Heimonet, « La polémique Breton / Bataille : Surréalisme et “icarisme” », Mélusine, no 21, 2001, p. 65. Rappelons par ailleurs le vers de Penrose dans Sorts de la lueur : « quand la terre donne l’exemple ». » des fleurs avec la terre. Pour autant, l’élément aérien est loin d’être négligé par Penrose : en témoignent les multiples métaphores célestes, fruits du mouvement ascendant de l’esprit (amoureux) qui idéalise son objet : « avec ta bouche de planète du soir d’her / be couchée […] / Dormons sur le bois et les monts drapés / […] les rideaux de lune où bouge l’aimée ».

La thématique de la femme-fleur, qui revient avec insistance chez les poètes surréalistes, notamment dans les années de gloire du mouvement, est ici privilégiée par un « je » lyrique qui sertit les figures des amantes d’éléments érotiques diffus naissant d’une écriture « branch[ée] […] sur l’inconscient24Anne Egger, Les Surréalistes, Paris, Le Cavalier Bleu, 2003, p. 66. ». C’est de cette manière qu’il faut entendre « les féminines se glissant en pistils dans les veines de dieu » – rappelons que le pistil est l’organe femelle des plantes à fleurs –, ou encore l’insistance portée par le sujet poétique sur la bouche-fleur de l’aimée, qu’il appelle à s’ouvrir (tels les pétales à la lueur de l’aube) pour des raisons mystérieusement érotiques : « ouvre la bouche / ma fleur pour ne pas chanter ». Les images poétiques empruntées aux règnes animal, végétal et minéral se confondent, se complètent et, par-là, ordonnent le cadre fantasmatique de l’être aimant, qui, confronté à l’absence irréductible de l’être aimé, ne peut faire (re)vivre son désir qu’à travers le rêve : « C’est toi la vierge de la pierre dite / tes crins éparpillés servent ton centre / étroit » ; « à la colline à la rosée tu es restée / cependant qu’en rêve il devenait de plus / en plus impossible de fleurir ». Au vocabulaire floral vient d’ailleurs se greffer celui des bois (au sens de forêt), redoublant les affinités mystérieuses entre la femme et le végétal que l’on retrouve dans l’œuvre de nombreux surréalistes, à commencer par celle de Breton lui-même25Rappelons ces mots de Nadja : « J’ai toujours incroyablement souhaité de rencontrer la nuit dans un bois une femme belle et nue, ou plutôt, un tel souhait une fois exprimé ne signifiant plus rien, je regrette incroyablement de ne pas l’avoir rencontrée » : Paris, Gallimard, 1952, p. 44. Par ailleurs, lorsque Breton entame la célèbre litanie de la femme aimée, il commence par chanter sa « femme à la chevelure de feu de bois ».. Ainsi lit-on dans Sorts de la leur : « Pourtant si fière que possible ma mar / guerite / tu ne vaux pas l’arbre aux yeux d’amadou / la belle de mon bois magnifique attardée ». « Univers équivoque, […] qui signifie la vie intérieure et psychique de l’homme26Julien Gracq, cité dans Marc Eigeldinger, Poésie et métamorphoses, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1973, p. 119. », la forêt est, à l’instar de la mer et du miroir que la poétesse invoque presque simultanément27« ton cœur dansant aux îles de jupons / aussi d’oiseaux / comme un point cardinal ta main l’arrête et dresse / son miroir impérieux où l’on voit des bateaux / Pourtant si fière que possible ma mar / guerite / tu ne vaux pas l’arbre aux yeux d’amadou » : Valentine Penrose, Sorts de la lueur, op. cit., n. p., plongée en soi-même : elle permet à la conscience (ici amoureuse) d’atteindre un degré de perception qui s’accroît avec la fulgurance des images. À cet égard, la dernière strophe du premier poème est emblématique parce qu’elle révèle, à travers la conciliation des contraires (l’animé et l’inanimé), l’émotion amoureuse vécue de manière totale :

Telle tu brilles ondules ma dorée d’osiers

je tiens ta main de dalle et de palais mouillé

[…]

forêt de mes épées sous signe entier tu dors

sous arbre total j’aime.

Catherine Mavrikakis évoque l’aptitude penrosienne pour « assemble[r] mythes, contes, légendes, philosophies orientales, images, textes, […]28Catherine Mavrikakis, art. cit., p. 4. ». Si dans Sorts de la lueur aucune référence explicite ne renvoie à une figure mythique en particulier, l’assemblage de mythèmes dispersés tout au long du recueil et se rapportant à la figure d’Ophélie (son rapport à la lune, les fleurs qui l’entourent, sa chevelure, sa robe telle un voile, sa folie, sa mort par noyade29Concernant la folie : « la belle de mon bois magnifique attardée » ; « folle à genoux d’où vient l’aurore » ; « chez elle sous ses yeux la folle sans ramages » (Valentine Penrose, Sorts de la lueur, op. cit., n. p. ; nous soulignons). Concernant le rapport étroit à la lune : « folle à genoux d’où vient l’aurore » ; « les rideaux de lune où bouge l’aimée » (nous soulignons). Concernant les fleurs qui entourent la jeune femme : « Le vent prenant aux cheveux les fuseaux les narcisses » ; « Sortant de son voyage aux surfaces fleuries » ; « Telle tu brilles ondules ma dorée d’osiers ». Sur sa robe-voile : « et le galop du vent dans ses voiles forés » ; « les rideaux de lunes où bouge l’aimée ». Le rideau est un motif surréaliste bien connu, dont la fonction est double car, comme vêtement, il peut servir à voiler ou à dévoiler (voir le frontispice de Paalen). Concernant la mort par noyade : « Telle tu brilles ondules ma dorée d’osiers » ; « plonger dans le puits des troupeaux fermés » ; « La reine gît contente sur la table » ; « belle engloutie de bleu joyeux et disparu / tes santals ont séché dans leurs voyelles / d’eau ». ) ou aux sirènes marines (leur chevelure, leur pouvoir de séduction par le chant30À l’instar de la sirène-poisson qui sort de l’eau pour séduire les hommes, l’être aimant est séduit par « la belle de mon bois magnifique attardée / […] Sortant de son voyage aux surfaces fleuries / […] ma ville fiancée aux portes harnarchées / écoutait clouées à l’écorce les oreilles des sirènes » (Valentine Penrose, Sorts de la lueur, op. cit., n. p.). Comme les sirènes toujours, une fois la séduction opérée, l’aimée rentre dans les eaux. Rappelons enfin que les sirènes-poissons sont souvent représentées avec un miroir (« son miroir impérieux où l’on voit des / bateaux », (Valentine Penrose, Sorts de la lueur, op. cit., n. p.).), permet de mettre au jour un processus (diffus) de mythification du sujet aimé : cependant, il ne faut pas voir dans les poèmes de Valentine Penrose l’exaltation exclusive de la liquidité. S’il est clair que le thème ophélien de la femme-fleur en rapport étroit avec la liquidité est contenu tout au long du recueil, Penrose lui oppose constamment son antinomie : la pétrification, ou à une moindre échelle l’opacité. En font foi les multiples références au bois, qui, outre la forêt, rappellent la solidité de la matière première. En témoigne aussi l’antinomie animé-inanimé, soulevée par la métaphore de l’aimée en « vierge de pierre » à la « main de dalle et de palais mouillé ». La transparence (dont la lueur constitue le phénomène typique, car, faible lumière, elle est à la fois visible et invisible) s’oppose ainsi constamment à l’opacité ; et, en ce sens, il est significatif que l’eau renvoie au thème du miroir, qui lui-même appelle à sa suite le thème de la forêt : antinomiques, la forêt et la mer deviennent finalement complémentaires. La réunion des contraires est accomplie grâce à la magie poétique.

Dans son dessin, Wolfgang Paalen s’applique lui aussi à cette conciliation des contraires, chère à Valentine Penrose et, plus généralement, à l’ensemble du groupe surréaliste. En effet, il est remarquable que l’homme transparent à la tête de diamant (ou de cristal) soit accouplé à une femme à demi-voilée et aux cheveux à la fois ondulant (comme l’eau) et opacifiant (comme le bois).

Cristallisation et transparence

Si la création de Paalen se limite à un frontispice à la plume, celui-ci ne doit pas être négligé dans ce qui se veut une pleine « collaboration » entre la poète et l’artiste visuel. N’ayant pas été réalisé dans le simple but de paraphraser visuellement un aspect thématique du recueil, le dessin du peintre propose au contraire une allégorie de l’ensemble de l’œuvre, un cadre (triangulaire) énigmatique, « dont le mystère est irréductible et dont la vérité n’est saisissable que sur le mode de l’interrogation31Robert Bréchon, Le surréalisme, Paris, Armand Colin, 1971, p. 58. ».  Fig. 5Interrogation lumineuse, cependant, car, à y regarder de plus près – c’est-à-dire en joignant à notre regard « quelque savoir issu de la conscience intellectuelle32Ferdinand Alquié, La conscience affective, Paris, J. Vrin, 1979, p. 54. » –, on s’aperçoit que l’image signifie l’idéalisation par l’amant de la femme aimée qu’il attire vers lui grâce à un diamant aimant (Fig. 5). Cette force d’attraction entre deux êtres est traduite, dans la poésie d’amour de Penrose, par de nombreuses métaphores érotiques, supports de la pensée analogique. Car l’emploi du diamant rappelle sans doute le processus amoureux de la cristallisation mis en lumière par Stendhal et analysé par Benjamin Péret dans sa célèbre Anthologie de l’amour sublime (1956). La comparaison par Henri Beyle de la découverte de l’être aimé au phénomène naturel entrevu dans les mines de sel de Salzbourg33« Aux mines de sel de Salzbourg, on jette, dans les profondeurs abandonnées de la mine, un rameau d’arbre effeuillé par l’hiver ; deux ou trois mois après on le retire couvert de cristallisations brillantes : les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d’une mésange, sont garnies d’une infinité de diamants, mobiles et éblouissants ; on ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j’appelle cristallisation, c’est l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections » : Stendhal, cité dans Benjamin Péret, Anthologie de l’amour sublime, Paris, Albin Michel, 1956, p. 204. trouve d’ailleurs quelque écho dans le premier poème de Penrose : « Telle tu brilles ondules ma dorée d’osiers34Valentine Penrose, Sorts de la lueur, op. cit., n. p. ». Il serait néanmoins vain de tenter le repérage, dans Sorts de la lueur, d’éléments métaphoriques qui viseraient la retranscription poétique complète du phénomène stendhalien. Fruit de l’imagination du peintre, la mise en dessin de diamants pluriels – trois diamants apparaissent : l’un remplace la partie supérieure de la tête de l’homme ; le deuxième est placé tout en bas du dessin ; le dernier est tenu par l’homme, qui regarde la femme à travers le cristal, révélant le processus de cristallisation –, marque certes la cristallisation de la femme aimée permise par la transparence du cristal, mais aussi la pesanteur de l’obstacle qui existe entre l’amant et l’amante (souvenons-nous que l’une des propriétés du cristal est sa dureté). En cela, le frontispice de Paalen ne manque pas d’être en osmose avec les poèmes ; car, après tout, l’obstacle (transparent) que représente le cristal dans le dessin ne fait-il pas écho, dans le recueil, à l’obstacle (douloureux) qui jalonne la quête de l’être aimé : son absence ?

Fig. 5Interrogation lumineuse, cependant, car, à y regarder de plus près – c’est-à-dire en joignant à notre regard « quelque savoir issu de la conscience intellectuelle32Ferdinand Alquié, La conscience affective, Paris, J. Vrin, 1979, p. 54. » –, on s’aperçoit que l’image signifie l’idéalisation par l’amant de la femme aimée qu’il attire vers lui grâce à un diamant aimant (Fig. 5). Cette force d’attraction entre deux êtres est traduite, dans la poésie d’amour de Penrose, par de nombreuses métaphores érotiques, supports de la pensée analogique. Car l’emploi du diamant rappelle sans doute le processus amoureux de la cristallisation mis en lumière par Stendhal et analysé par Benjamin Péret dans sa célèbre Anthologie de l’amour sublime (1956). La comparaison par Henri Beyle de la découverte de l’être aimé au phénomène naturel entrevu dans les mines de sel de Salzbourg33« Aux mines de sel de Salzbourg, on jette, dans les profondeurs abandonnées de la mine, un rameau d’arbre effeuillé par l’hiver ; deux ou trois mois après on le retire couvert de cristallisations brillantes : les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d’une mésange, sont garnies d’une infinité de diamants, mobiles et éblouissants ; on ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j’appelle cristallisation, c’est l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections » : Stendhal, cité dans Benjamin Péret, Anthologie de l’amour sublime, Paris, Albin Michel, 1956, p. 204. trouve d’ailleurs quelque écho dans le premier poème de Penrose : « Telle tu brilles ondules ma dorée d’osiers34Valentine Penrose, Sorts de la lueur, op. cit., n. p. ». Il serait néanmoins vain de tenter le repérage, dans Sorts de la lueur, d’éléments métaphoriques qui viseraient la retranscription poétique complète du phénomène stendhalien. Fruit de l’imagination du peintre, la mise en dessin de diamants pluriels – trois diamants apparaissent : l’un remplace la partie supérieure de la tête de l’homme ; le deuxième est placé tout en bas du dessin ; le dernier est tenu par l’homme, qui regarde la femme à travers le cristal, révélant le processus de cristallisation –, marque certes la cristallisation de la femme aimée permise par la transparence du cristal, mais aussi la pesanteur de l’obstacle qui existe entre l’amant et l’amante (souvenons-nous que l’une des propriétés du cristal est sa dureté). En cela, le frontispice de Paalen ne manque pas d’être en osmose avec les poèmes ; car, après tout, l’obstacle (transparent) que représente le cristal dans le dessin ne fait-il pas écho, dans le recueil, à l’obstacle (douloureux) qui jalonne la quête de l’être aimé : son absence ?

Si « la réalité est l’absence apparente de contradiction » et que « le merveilleux, c’est la contradiction qui apparaît dans le réel35Louis Aragon, cité dans Henri Béhar, « Le merveilleux dans le discours surréaliste, essai de terminologie », Mélusine, no 20, 2000, p. 19. », les antinomies dont regorge l’œuvre collaborative de Penrose et de Paalen (dur/mou, solide/liquide, transparence/opacité, présence/absence) et qui peuvent être réconciliées par le cristal36Chez les surréalistes, le cristal, « comme la mer, […] est le lieu de la conciliation des contraires, celui où la distinction des règnes s’abolit (il est minéral/aquatique, comme le corail marin est végétal/animal/minéral), où toutes les métamorphoses sont possibles et licites » : Pascaline Mourier-Casile, De la chimère à la merveille, Lausanne, L’Age d’homme, 1986, p. 286. signalent le désir des créateurs qui consiste à entraîner l’amour vécu par les amant.e.s dans l’univers du merveilleux. La passion amoureuse dont est empreinte la poésie de Valentine Penrose, subversive car contraire à l’amour raisonnable, ne se révèle-t-elle pas surréaliste par essence du fait de la « jouissance des images » qu’elle fait naître : « Les fleurs crient dans la bouche / si douces pour se venger » ?

Références bibliographiques

Corpus primaire

- Penrose, Valentine, Sorts de la lueur, Paris, G. L. M., 1937.

- Penrose, Valentine, Sorts de la lueur, Écrits d’une femme surréaliste, édition établie par Georgiana M. M. Colvile, Paris, Joëlle Losfeld, 2001, p. 123-127.

Corpus critique

- Alquié, Ferdinand, La conscience affective, Paris, J. Vrin, 1979.

- Bard, Christine (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe-XXIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2017.

- Béhar, Henri, « Le merveilleux dans le discours surréaliste, essai de terminologie », Mélusine, no 20, 2000, p. 15-29.

- Biro, Adam et René Passeron (dir.), Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, Paris, Presses Universitaires de France, 1982.

- Bonnet, Marguerite, L’affaire Barrès, Paris, José Corti et Actual, 1987.

- Bréchon, Robert, Le surréalisme, Paris, Armand Colin, 1971.

- Breton, André, Nadja, Paris, Gallimard, 1952 [1928].

- Colvile, Georgiana M. M., « Through an Hourglass Lightly: Valentine Penrose and Alice Rahon-Paalen », dans Russell King et Bernard McGuirk (dir.), Reconceptions: Reading Modern French Poetry, Nottingham, The University of Nottingham, 1996, p. 81-112.

- Colvile, Georgiana M. M., « Valentine Penrose et ses doubles », Mélusine, no 23, 2003, p. 305-318.

- Egger, Anne, Les Surréalistes, Paris, Le Cavalier Bleu, 2003.

- Eigeldinger, Marc, Poésie et métamorphoses, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1973.

- Heimonet, Jean-Michel, « La polémique Breton/Bataille : Surréalisme et “icarisme” », Mélusine, no 21, 2001, p. 61-70.

- Jouanny, Robert A., « L’amitié magique de Paul Éluard et Max Ernst », dans Motifs et figures, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, p. 155-169.

- Makward, Christiane P. et Madeleine Cottenet-Hage (dir.), Dictionnaire littéraire des femmes de langue française. De Marie de France à Marie Ndiaye, Paris, Karthala, 1996.

- Mavrikakis, Catherine, « Portrait de l’artiste en jeune femme surréaliste / Valentine Penrose, Écrits d’une jeune femme surréaliste, Édition (introduction, chronologie et bibliographie) établie par Georgiana M. M. Colvile, préface d’Antony Penrose, Éd. Joëlle Losfeld, 290 p. », Spirale, no 183, 2002, p. 4-5.

- Mourier-Casile, Pascaline, De la chimère à la merveille, Lausanne, L’Age d’homme, 1986.

- Oberhuber, Andrea et Sarah-Jeanne Beauchamp Houde, « Dons des féminines, un recueil-collage de Valentine Penrose », Le Livre surréaliste au féminin : faire œuvre à deux, <https://lisaf.org/project/penrose-valentine-dons-feminines/>.

- Péret, Benjamin, Anthologie de l’amour sublime, Paris, Albin Michel, 1956.

- Plet, Charles, « Le Nouveau Candide ou le merveilleux de l’écriture automatique », Le Livre surréaliste au féminin : faire œuvre à deux, <https://lisaf.org/project/penrose-valentine-nouveau-candide/>.