La quête poétique de l’« Androgyne primordial » dans L’Ignifère de Claire Goll

Par Charles Plet & Andrea Oberhuber

Facture du recueil de poèmes

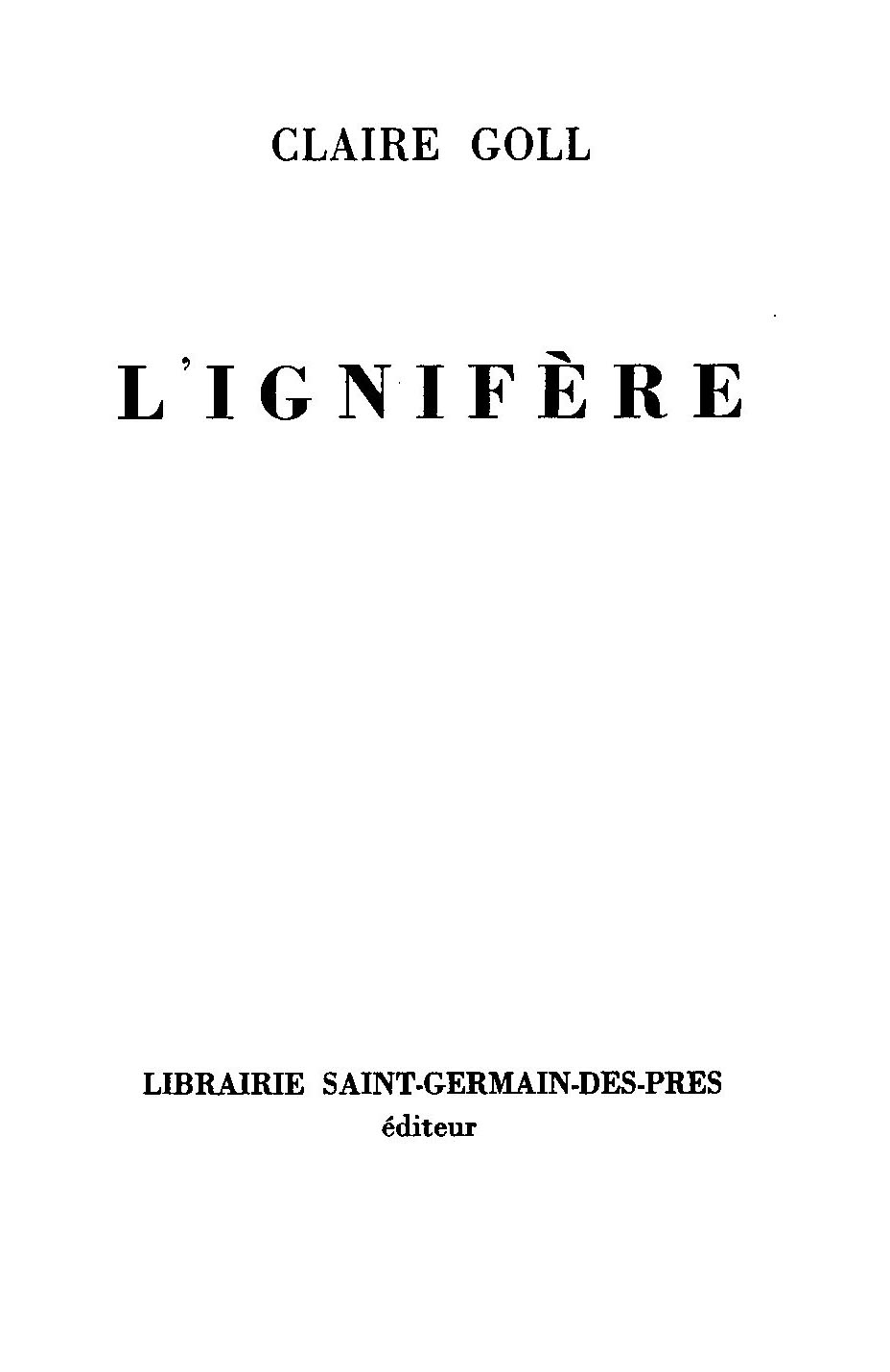

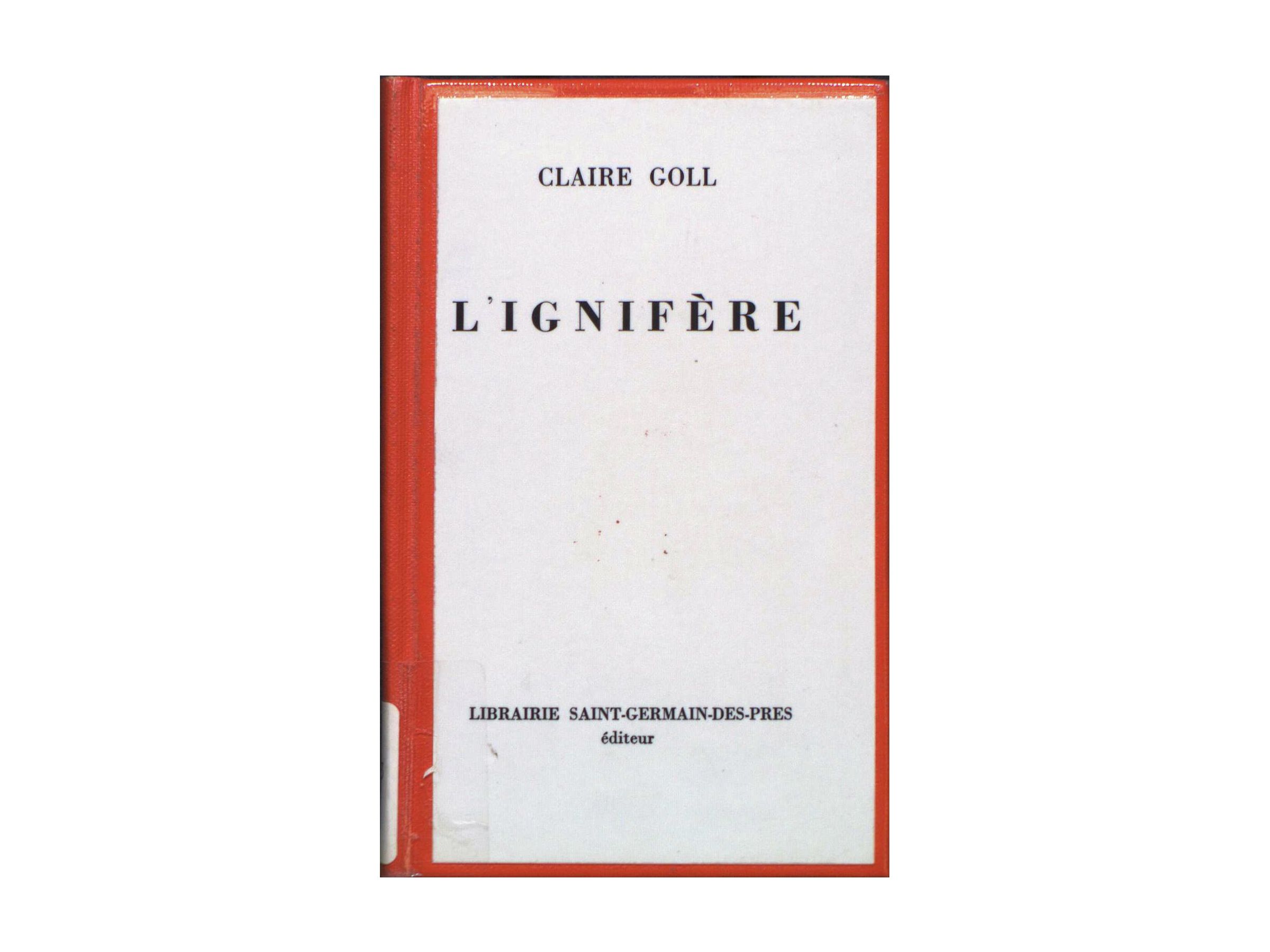

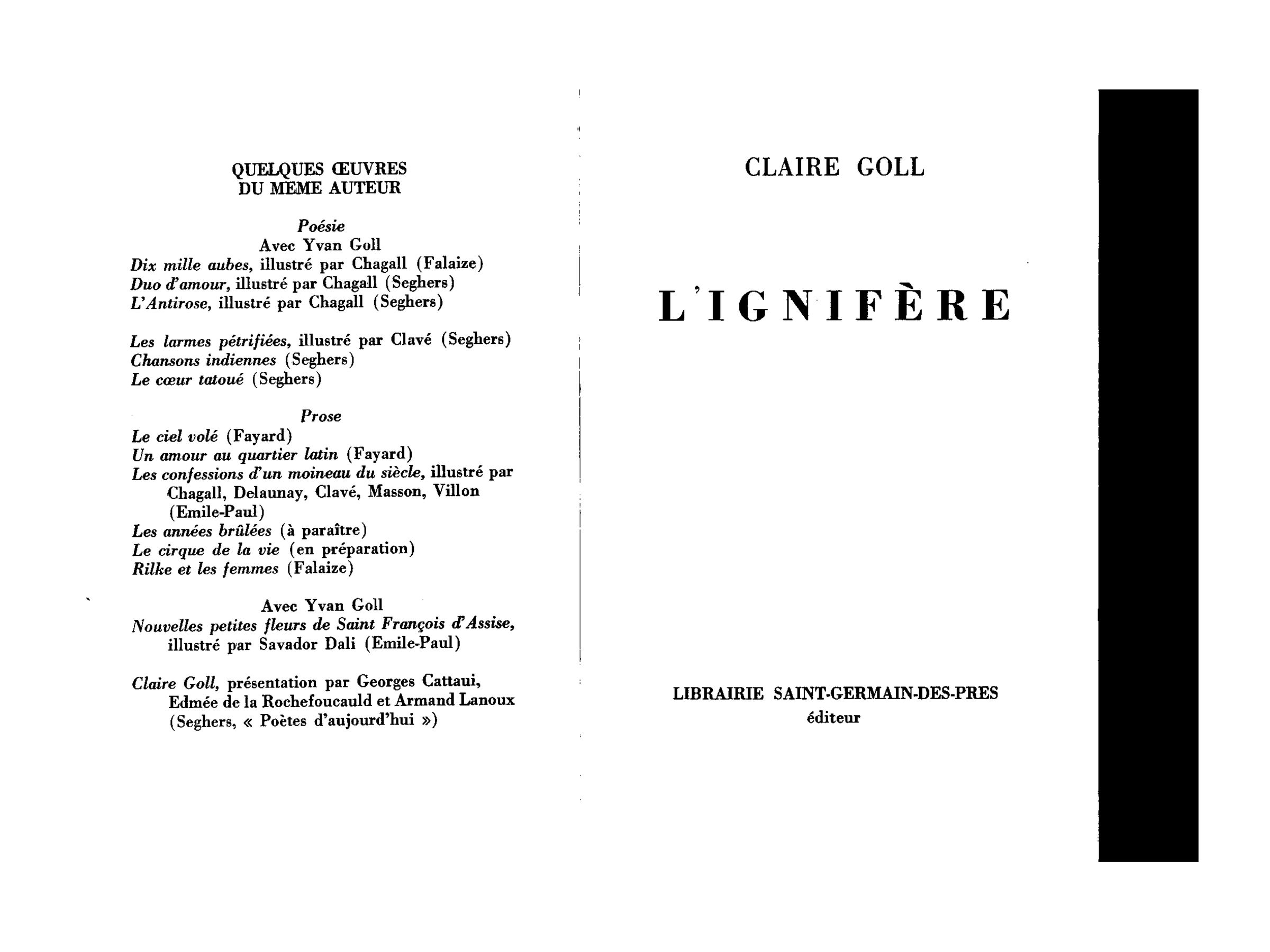

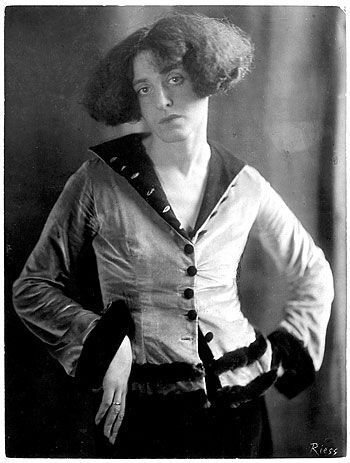

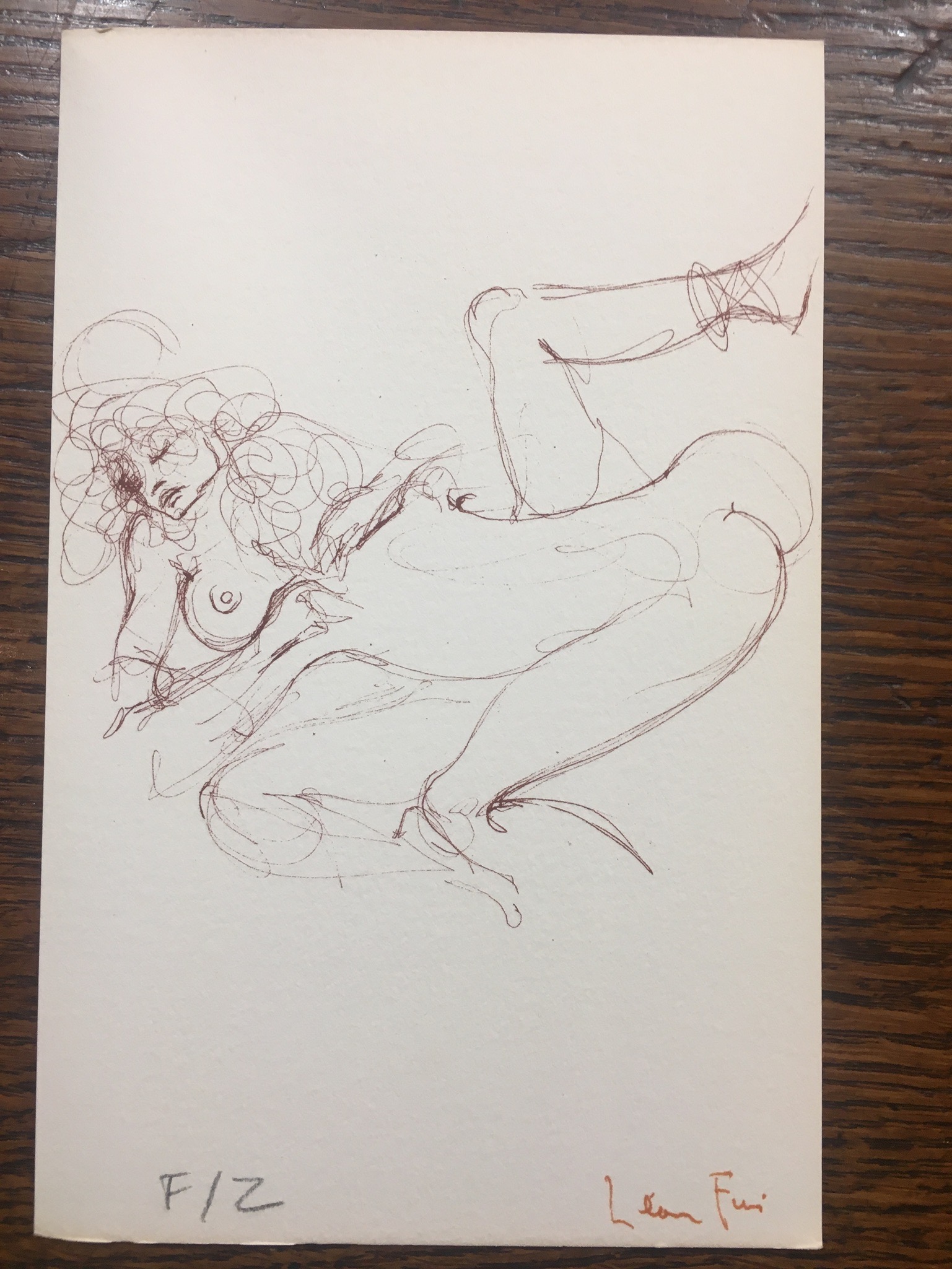

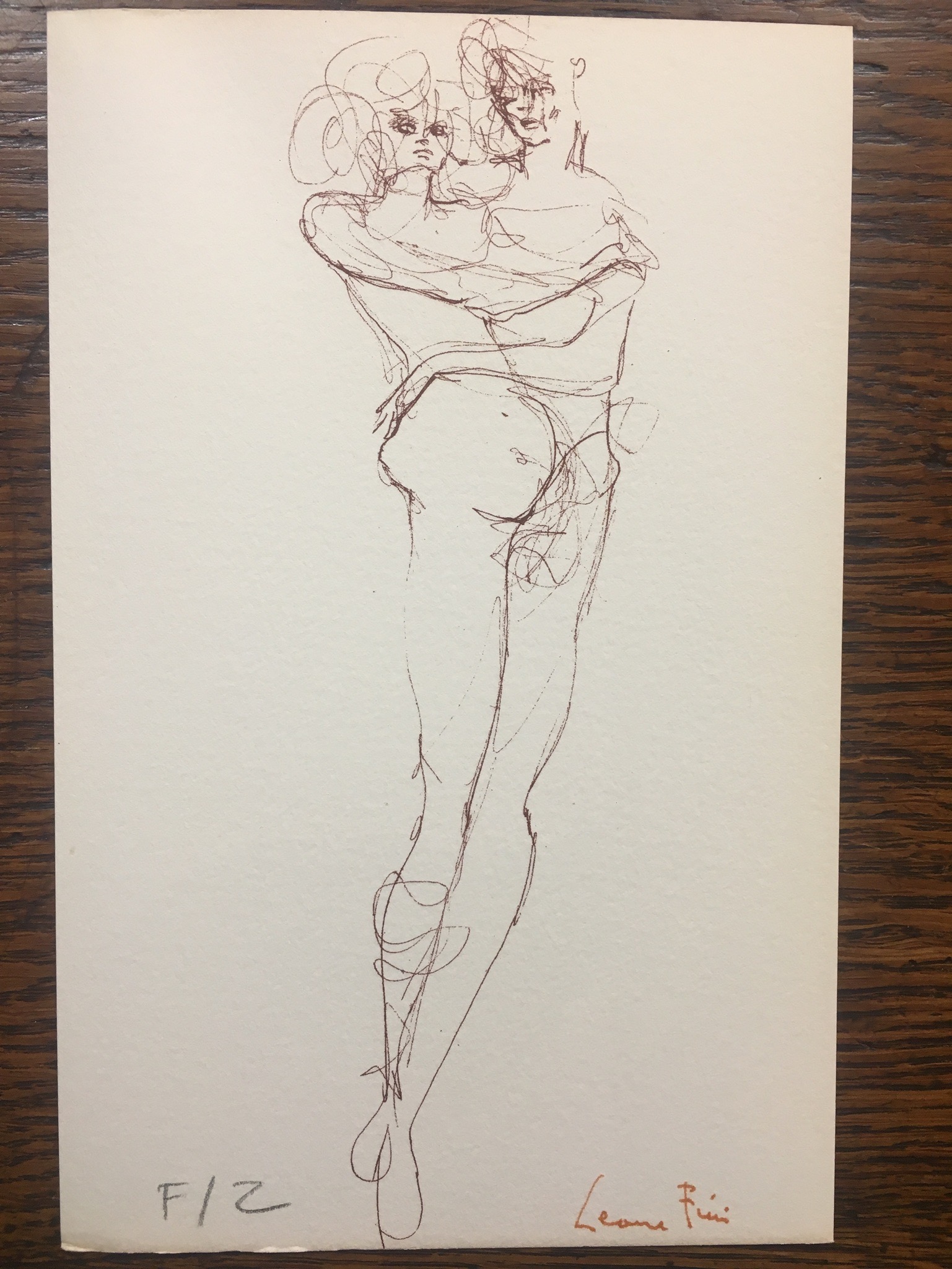

Fig. 1Produit par la romancière et poétesse franco-allemande Claire Goll (1890-1977, Fig. 1) en collaboration avec Leonor Fini (1908-1996) et publié à la librairie Saint-Germain-des-Prés en 1969, L’Ignifère est un recueil composé de cinquante-neuf poèmes d’amour (ardent). Dans son édition de luxe, il est tiré à 26 exemplaires sur vélin marqués de A à Z, 60 exemplaires sur vélin numérotés de 1 à 60 ainsi que 500 exemplaires numérotés de 61 à 560, le tout constituant l’édition originale. Notons cependant que seuls les exemplaires marqués et les soixante premiers exemplaires numérotés (qui représentent le tirage de tête) sont ornés de lithographies originales à l’encre sépia justifiées et signées par l’artiste peintre et graveuse surréaliste : plus précisément, les exemplaires marqués de A à Z sont enrichis de trois lithographies, tandis que les soixante premiers exemplaires numérotés en contiennent deux autres qui, pour être différentes, n’en partagent pas moins avec les premières de fortes conjonctions esthétiques et thématiques (ce sont tous de fins dessins aux « implications érotiques1André Breton, Catalogue de l’exposition internationale du surréalisme de 1959, Paris, Galerie Daniel Cordier, 1959, p. 7. » en ce qu’ils mettent en forme des êtres nus enlacés, des couples en train de faire l’amour ou encore une femme seule s’offrant avec langueur2On fera remarquer qu’un sixième dessin (« œuvre véritablement privée ») est encore à ce jour inédit : « Il porte le numéro B 73 237 à Marbach. Dédicacé également « pour Claire » [comme les cinq autres], selon la fiche d’inventaire, il n’est pas à publier : Mit einem Liebhaber. Nicht für Publikationswecke geeignet » : Daniel Grandidier, « Claire, “Multiple femme”, aux multiples prénoms… », dans Claire Goll. Une création littéraire, une égérie en quête d’amour, un legs, exposition de la Médiathèque Victor-Hugo, du Musée Pierre-Noël et des Amis de la Fondation Yvan et Claire Goll, Saint-Dié-des-Vosges, Association des amis de la Fondation Yvan et Claire Goll-Médiathèque Victor-Hugo-Musée Pierre-Noël, 2012, p. 152.).

Fig. 1Produit par la romancière et poétesse franco-allemande Claire Goll (1890-1977, Fig. 1) en collaboration avec Leonor Fini (1908-1996) et publié à la librairie Saint-Germain-des-Prés en 1969, L’Ignifère est un recueil composé de cinquante-neuf poèmes d’amour (ardent). Dans son édition de luxe, il est tiré à 26 exemplaires sur vélin marqués de A à Z, 60 exemplaires sur vélin numérotés de 1 à 60 ainsi que 500 exemplaires numérotés de 61 à 560, le tout constituant l’édition originale. Notons cependant que seuls les exemplaires marqués et les soixante premiers exemplaires numérotés (qui représentent le tirage de tête) sont ornés de lithographies originales à l’encre sépia justifiées et signées par l’artiste peintre et graveuse surréaliste : plus précisément, les exemplaires marqués de A à Z sont enrichis de trois lithographies, tandis que les soixante premiers exemplaires numérotés en contiennent deux autres qui, pour être différentes, n’en partagent pas moins avec les premières de fortes conjonctions esthétiques et thématiques (ce sont tous de fins dessins aux « implications érotiques1André Breton, Catalogue de l’exposition internationale du surréalisme de 1959, Paris, Galerie Daniel Cordier, 1959, p. 7. » en ce qu’ils mettent en forme des êtres nus enlacés, des couples en train de faire l’amour ou encore une femme seule s’offrant avec langueur2On fera remarquer qu’un sixième dessin (« œuvre véritablement privée ») est encore à ce jour inédit : « Il porte le numéro B 73 237 à Marbach. Dédicacé également « pour Claire » [comme les cinq autres], selon la fiche d’inventaire, il n’est pas à publier : Mit einem Liebhaber. Nicht für Publikationswecke geeignet » : Daniel Grandidier, « Claire, “Multiple femme”, aux multiples prénoms… », dans Claire Goll. Une création littéraire, une égérie en quête d’amour, un legs, exposition de la Médiathèque Victor-Hugo, du Musée Pierre-Noël et des Amis de la Fondation Yvan et Claire Goll, Saint-Dié-des-Vosges, Association des amis de la Fondation Yvan et Claire Goll-Médiathèque Victor-Hugo-Musée Pierre-Noël, 2012, p. 152.).

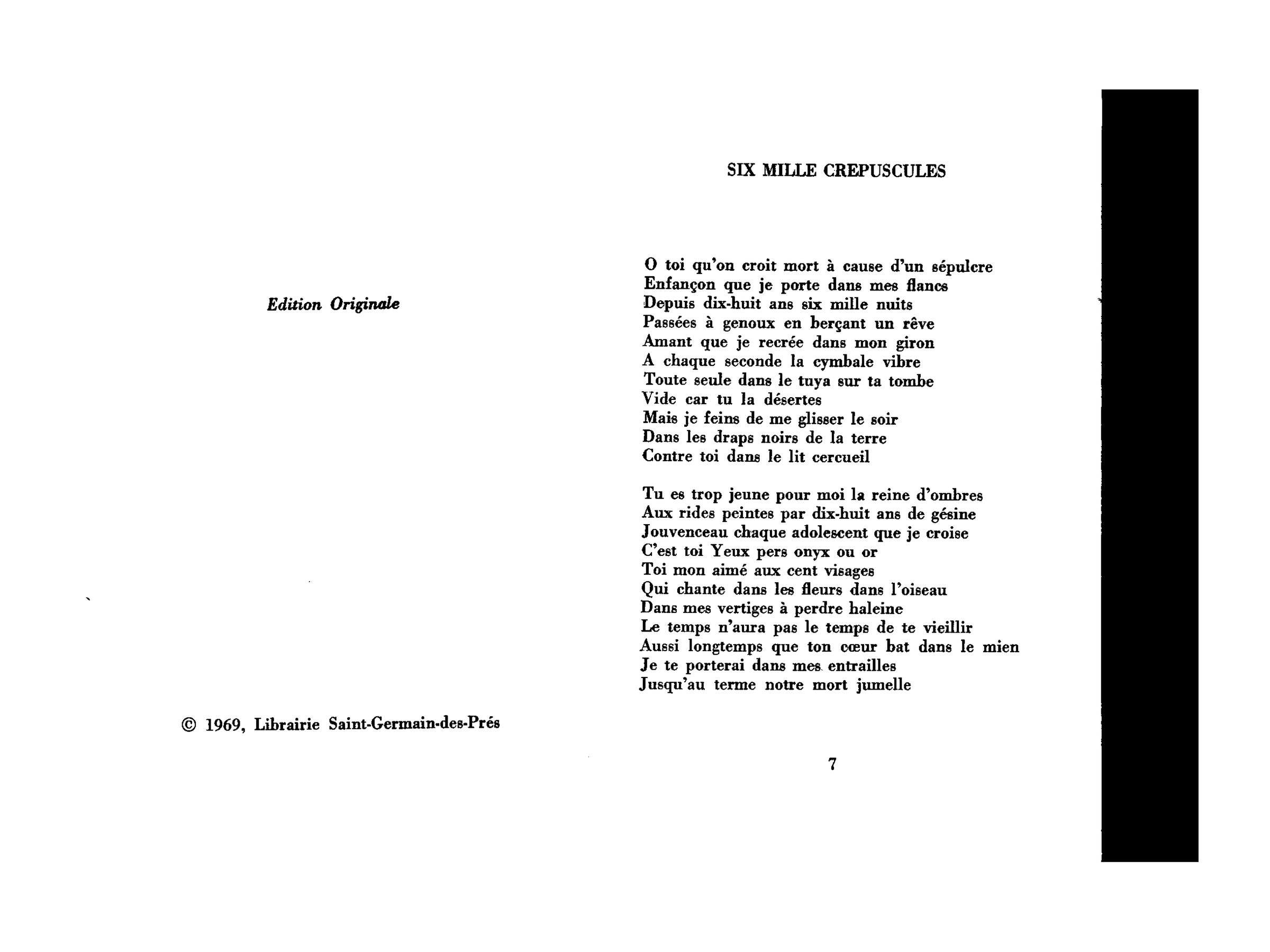

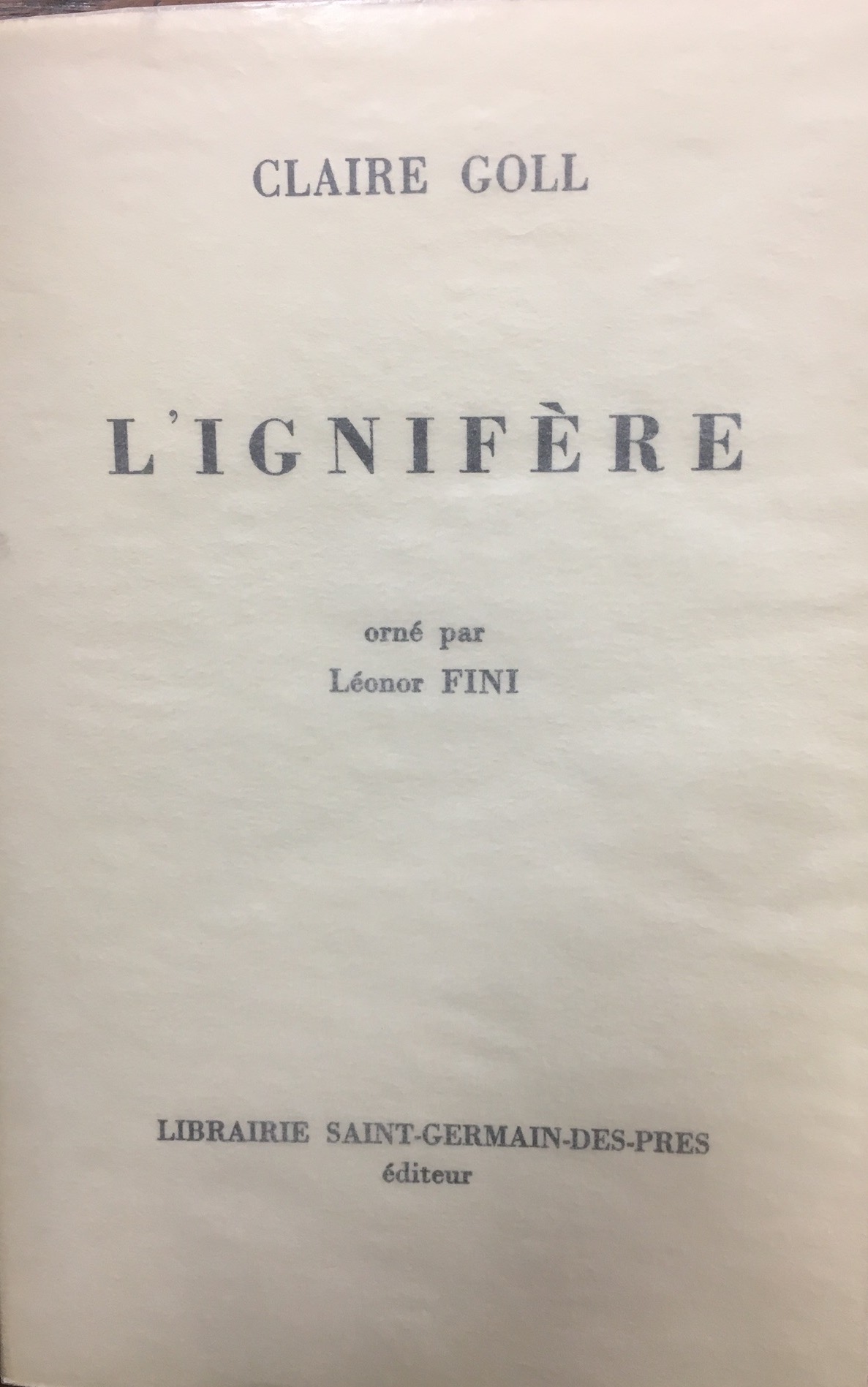

Le recueil de quatre-vingts pages présente un petit format (16,5 x 10 cm) et est d’une grande sobriété (de couleur(s) et de signes) : blanche et épurée, la première de couverture mentionne, en haut, le nom de l’auteure, et, en bas, l’éditeur. Un peu au-dessus du centre de la couverture, le titre quelque peu énigmatique (L’Ignifère3On pourra, si l’on veut, rapprocher (sur le plan sémantique) le titre néologique du recueil au verbe (acoustiquement proche) « ignifuger », qui signifie « rendre ininflammable » – en l’occurrence l’amour encore incandescent de l’amante-veuve.) s’inscrit en lettres capitales légèrement espacées et en gras. Dans les exemplaires du tirage de tête, la mention « orné par Léonor FINI » apparaît également dans une police de petite taille au-dessous du titre (Fig. 2). Fig. 2 Le recueil s’ouvre sur une épigraphe en italiques aux accents divinatoires de Paul Éluard (« [t]ant de poèmes d’amour sans objet réuniront un beau jour des amants4Claire Goll, L’Ignifère, illustrations de Leonor Fini, Paris, Librairie Saint-Germain-des-Prés, 1969, n. p. Cette formule désormais célèbre est issue de L’Évidence poétique (1939) d’Éluard. Les renvois aux vers des poèmes du recueil se fera dans les notes de bas de page sans indication de la page. »). Si l’on applique ces mots à L’Ignifère (comme le voulait Claire Goll), on admettra que l’amour et la douleur passionnés chantés par la poétesse tout au long du recueil acquièrent volontiers une dimension universellement partagée (puisqu’ils sont « sans objet », autrement dit gratuits) susceptible de régénérer l’humanité (par la force créatrice de la poésie et de l’amour, qui « réuniront un beau jour des amants »). Mais on fera également remarquer que les sentiments susmentionnés, s’ils évoquent certes la joie et, parallèlement, le deuil, « la peine universelle[ment vécus par] [l]es hommes5À propos du recueil Les Larmes pétrifiées (1951) de Claire Goll, Gaston Bachelard affirme en effet : « À chaque poème tout le long des Larmes pétrifiées, on sent une âme qui s’agrandit dans l’approfondissement de sa peine, et parfois on sent une telle communion dans la douleur qu’on reconnaît la peine universelle des hommes. Ces poèmes-souffrances sont inoubliables » : cité dans Georges Cattaui, Edmée de la Rochefoucauld et Armand Lanoux, Claire Goll, Éditions Seghers, 1967, p. 29. Nous soulignons. », témoignent également, sous la forme d’un dialogue solitaire qui prolonge les poèmes antérieurs à deux voix6Nous faisons allusion aux Poèmes d’amour (Paris, J. Budry, 1925), qui sont rapidement suivis par les Poèmes de jalousie (Paris, J. Budry et Cie, 1926) et les Poèmes de la vie et de la mort (Paris, J. Budry, 1927). Ce dialogue à deux voix se prolongera plus tard dans les recueils illustrés par Chagall Dix mille aubes (Paris, Falaize, 1951), Duo d’amour (Paris, P. Seghers, 1959) et L’Antirose (Paris, Seghers, 1965). (celles d’Yvan et de Claire Goll), de la perte d’un être aimé particulier (Yvan) et de la souffrance durable que celle-ci engendre chez l’épouse-amante devenue veuve (Claire). Ainsi que le rappelle Donna Kuizenga, en effet, L’Ignifère « décrit son expérience [celle de Claire Goll] de dix-huit ans de solitude depuis la mort d’Yvan dans une poésie devenue plus dense et qui fait de plus en plus écho au langage poétique du disparu […]7Donna Kuizenga, « Goll, Claire », dans Christine P. Makward et Madeleine Cottenet-Hage (dir.), Dictionnaire littéraire des femmes de langue française. De Marie de France à Marie NDiaye, Paris, Éditions Karthala, 1996, p. 282. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au poème (à peine crypté) « Demain perpétuel » (on se souvient du poème d’amour « Poème perpétuel » d’Éluard), dans lequel le sujet poétique s’exclame : « Depuis dix-huit ans les massifs des parcs / Portent pour moi tes initiales / Les mosaïstes ont formé / L’Y avec du géranum bleu / Le G avec du cassiolet jaune ». Voir également le poème qui ouvre le recueil (« Six mille crépuscules »), dont le titre fait allusion aux six mille soirées (sur)vécues (seule) depuis la mort d’Yvan en 1950. Notons que ledit titre est un écho contradictoire au titre du recueil écrit en collaboration Dix mille aubes (entendre : dix mille journées vécues conjointement). ».

Fig. 2 Le recueil s’ouvre sur une épigraphe en italiques aux accents divinatoires de Paul Éluard (« [t]ant de poèmes d’amour sans objet réuniront un beau jour des amants4Claire Goll, L’Ignifère, illustrations de Leonor Fini, Paris, Librairie Saint-Germain-des-Prés, 1969, n. p. Cette formule désormais célèbre est issue de L’Évidence poétique (1939) d’Éluard. Les renvois aux vers des poèmes du recueil se fera dans les notes de bas de page sans indication de la page. »). Si l’on applique ces mots à L’Ignifère (comme le voulait Claire Goll), on admettra que l’amour et la douleur passionnés chantés par la poétesse tout au long du recueil acquièrent volontiers une dimension universellement partagée (puisqu’ils sont « sans objet », autrement dit gratuits) susceptible de régénérer l’humanité (par la force créatrice de la poésie et de l’amour, qui « réuniront un beau jour des amants »). Mais on fera également remarquer que les sentiments susmentionnés, s’ils évoquent certes la joie et, parallèlement, le deuil, « la peine universelle[ment vécus par] [l]es hommes5À propos du recueil Les Larmes pétrifiées (1951) de Claire Goll, Gaston Bachelard affirme en effet : « À chaque poème tout le long des Larmes pétrifiées, on sent une âme qui s’agrandit dans l’approfondissement de sa peine, et parfois on sent une telle communion dans la douleur qu’on reconnaît la peine universelle des hommes. Ces poèmes-souffrances sont inoubliables » : cité dans Georges Cattaui, Edmée de la Rochefoucauld et Armand Lanoux, Claire Goll, Éditions Seghers, 1967, p. 29. Nous soulignons. », témoignent également, sous la forme d’un dialogue solitaire qui prolonge les poèmes antérieurs à deux voix6Nous faisons allusion aux Poèmes d’amour (Paris, J. Budry, 1925), qui sont rapidement suivis par les Poèmes de jalousie (Paris, J. Budry et Cie, 1926) et les Poèmes de la vie et de la mort (Paris, J. Budry, 1927). Ce dialogue à deux voix se prolongera plus tard dans les recueils illustrés par Chagall Dix mille aubes (Paris, Falaize, 1951), Duo d’amour (Paris, P. Seghers, 1959) et L’Antirose (Paris, Seghers, 1965). (celles d’Yvan et de Claire Goll), de la perte d’un être aimé particulier (Yvan) et de la souffrance durable que celle-ci engendre chez l’épouse-amante devenue veuve (Claire). Ainsi que le rappelle Donna Kuizenga, en effet, L’Ignifère « décrit son expérience [celle de Claire Goll] de dix-huit ans de solitude depuis la mort d’Yvan dans une poésie devenue plus dense et qui fait de plus en plus écho au langage poétique du disparu […]7Donna Kuizenga, « Goll, Claire », dans Christine P. Makward et Madeleine Cottenet-Hage (dir.), Dictionnaire littéraire des femmes de langue française. De Marie de France à Marie NDiaye, Paris, Éditions Karthala, 1996, p. 282. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au poème (à peine crypté) « Demain perpétuel » (on se souvient du poème d’amour « Poème perpétuel » d’Éluard), dans lequel le sujet poétique s’exclame : « Depuis dix-huit ans les massifs des parcs / Portent pour moi tes initiales / Les mosaïstes ont formé / L’Y avec du géranum bleu / Le G avec du cassiolet jaune ». Voir également le poème qui ouvre le recueil (« Six mille crépuscules »), dont le titre fait allusion aux six mille soirées (sur)vécues (seule) depuis la mort d’Yvan en 1950. Notons que ledit titre est un écho contradictoire au titre du recueil écrit en collaboration Dix mille aubes (entendre : dix mille journées vécues conjointement). ».

Claire Goll et Leonor Fini : une collaboration unique

Née en Allemagne en 1890, Claire Goll côtoie les principaux acteurs du mouvement surréaliste dès les années 1920, en compagnie de son mari Yvan Goll (qu’elle épouse en 1921). C’est à partir de 1925, on l’a vu, que la poétesse collabore avec Yvan sur leurs premiers cantiques d’amour alternés, salués par de nombreux créateurs, voire jalousés par certains écrivains-poètes passionnés par Claire Goll tel Jacques Audiberti, qui dira amèrement à la poétesse dans une entrevue postérieure à la mort de l’époux : « – Qu’est-ce qu’un seul baiser aurait volé à cet Yvan ? […] Pour lui, tu as écrit Les Larmes pétrifiées, à moi, tu n’as même pas dédié le plus modeste de tes poèmes8Jacques Audiberti à Claire Goll, cité dans Claire Goll, La Poursuite du vent, Paris, O. Orban, 1976, p. 277. ». Si Claire ne compose seule que des œuvres romanesques, des nouvelles et des articles avant la mort d’Yvan en 1950, la poésie devient son genre de prédilection dès 1951, avec la composition du recueil nettement influencé par le surréalisme Les Larmes pétrifiées (1951) : celui-ci renferme en effet nombre de « supplication[s] » et autres « lamentation[s]9Nous empruntons ici les titres de deux poèmes issus des Larmes pétrifiées. » lyriques emplies de stupéfiantes images (comme ces « paupières d’amiante10Lesdites « paupières d’amiante » (titre du premier poème des Larmes pétrifiées, dédié à Yvan) rejetées par le sujet poétique car faisant obstacle à la réunification (visuelle) des amants auraient-elle été inspirées à la poétesse par André Breton, qui, à propos de la révélation que représenta Lautréamont pour le groupe surréaliste, évoquait déjà dans son introduction de 1938 aux Œuvres complètes du Comte une « cage d’amiante qui enferme un cœur chauffé à blanc » ? Déclinant l’image métallique, le sujet poétique gollien évoque quant à lui dans L’Ignifère un « manteau d’amiante » (poème « La Dionée ») qui ne peut néanmoins protéger l’être aimant des « feux de la passion » (ibid.). » appelés à ramollir) qui signalent l’attente mortelle que représente la séparation d’avec (son) « Orphée11Notons que la comparaison des deux amants avec Orphée et Eurydice (Paul Guth évoquera quant à lui plus volontiers le mythe de Tristan et Yseult à propos de L’Antirose) est une constante thématique de leur(s) œuvre(s) collaborative(s). Ainsi, par exemple, dans ses Larmes pétrifiées, Claire Goll nomme l’un des premiers poèmes « Eurydice » (« Veuve-fantôme / J’ai fait en vain les saisons / Pour retrouver l’haleine d’Orphée / Sa chanson perdue, sa lyre ébréchée / […] Où le chuintement des effraies / Accompagne mon cri de folie : / “Orphée ! Orphée ! Orphée !” Orphée ! Eurydice aux enfers t’appelle ! » : Claire Goll, Les Larmes pétrifiées, avec un dessin par Antoni Clavé, Paris, Pierre Seghers, 1951.) et, parallèlement, intitule l’un des derniers poèmes de L’Ignifère « Le dernier Orphée » (« De frontière en frontière / Vers le couchant de son règne / Sur ses canaux opalins / Glisse sa gondole sans rames »). ».

Si Claire Goll et Leonor Fini ne cesseront d’être amies, c’est néanmoins seulement avec L’Ignifère qu’elles s’adonneront à la « fusion systématique d[e] [leurs] pensées12Max Ernst, cité par Robert A. Jouanny, « L’amitié magique de Paul Éluard et Max Ernst », dans Motifs et figures, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, p. 161. » (et, semble-t-il, uniquement parce que le projet de publication du recueil chez Pethithory, illustré par Czaky, n’a pas abouti aux alentours de 1967). Au premier regard, les dessins érotiques (au sens où ils portent en eux ce « secret de l’attirance élective13André Breton, cité dans José Pierre, André Breton et la peinture, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1987, p. 47. » loué par Breton dans l’œuvre de Duchamp et De Chirico) fonctionnent non pas comme de vulgaires paraphrases visuelles du chant gollien, mais plutôt comme des ouvertures multiples à l’ensemble des poèmes du recueil : loin en effet de s’embrancher directement et exclusivement sur le(s) poème(s) directement environnant(s), les lithographies finiennes visent en réalité à élargir et transcender le phénomène d’amour électif entre un homme et une femme chanté par le « je » féminin poétique en produisant des jeunes gens enlacés à l’aspect androgyne. Car, si Breton (comme Claire Goll, au demeurant14On rappellera que Claire Goll ne fait preuve que de peu de libéralisme pour ce qui a trait à la diversité des rapports amoureux. Mais cela ne peut surprendre, si l’on se souvient (entre autres choses) que la poétesse « attribue ses succès au fait qu’elle soit restée “femme à cent pour cent” » et que « [d]’après La Poursuite du vent [l’œuvre autobiographique de Claire Goll], la féminité aurait d’évidence caractérisé son œuvre » : Donna Kuizenga, « Goll, Claire », art. cit., p. 283.) ne veut retenir que l’image des deux sexes confondus en un seul être, Leonor Fini décloisonne l’espace des possibles amoureux, en rendant imaginable à travers ses dessins aux tracés inachevés, flous (comme les identités genrées des êtres qu’ils représentent), la fusion idéale de deux femmes (et non pas de deux hommes, semble-t-il15Si les jeunes personnages dessinés par Fini dans L’Ignifère ont volontiers des allures « androgyniques », on remarque cependant qu’au moins un des deux êtres de chaque lithographie possède des traits féminins plus ou moins marqués. Autrement dit, aucune lithographie, semble-t-il, ne présente deux hommes en fusion (amoureuse). ). Les lithographies de Fini reprennent ainsi le thème cher à la poétesse de l’amour et de l’unité perpétuels (qui permettent de transfigurer, d’aller au-delà de la mort) en effaçant (ou étendant de manière sensible, ce qui revient au même) toute hiérarchie et toute frontière des genres à travers l’espace et le temps, élargissant par là-même à (presque) tous le caractère révélatoire attribué à l’amour dans la pensée surréaliste.

Un recueil d’amour fruit d’un « surréalisme parallèle »

Si Claire Goll (ni Yvan) n’a jamais été membre à part entière du groupe surréaliste16Rappelons que c’est le cas de la majorité des femmes auteurs et artistes surréalistes. Plusieurs ont participé aux expositions surréalistes collectives ou cosigné des tracts et des pamphlets sans pour autant devenir membres du mouvement surréaliste., et doit plutôt être considérée comme « l’héroïne d’un surréalisme parallèle à celui de Breton et de ses amis17Robert Sabatier, Histoire de la poésie française : la poésie du XXe siècle. Révolutions et conquêtes, t. 2, Paris, Albin Michel, 1982, p. 578. », elle n’en a pas moins été sinon fortement, du moins durablement influencée, dans son style et dans les thèmes investis dans ses divers recueils poétiques (en particulier ceux des années vingt18Comme le rappelle justement Donna Kuizenga, « [a]u plan formel, les poèmes des années vingt en particulier révèlent l’effort pour intégrer à la poésie des images nouvelles tirées du rêve ainsi que du monde moderne » : « Goll, Claire », art. cit., p. 282.), par les grands textes surréalistes publiés aux heures de gloire du mouvement. Car tout en reprenant aux chants pluriséculaires de l’amour sentimental et romantique la thématique de l’exaltation de l’amour et celle (cette fois-ci propre au mouvement romantique du premier XIXe siècle) du rêve entendu comme « poésie involontaire19 Jean-Paul Richter, cité dans Claude Pichois, L’image de Jean-Paul Richter dans les lettres françaises, Paris, J. Corti, 1963, p. 417. » (lesquelles thématiques, notons-le, rejoignent celles de la poésie surréaliste), la poétesse leur adjoint des procédés et opère des réunions et mélanges électifs directement issus de l’imaginaire surréaliste. C’est ainsi que, dans L’Ignifère, l’amour se mêle à une description lyrique de la Nature, mais d’une Nature d’essence surréaliste : abondent en effet les métaphores visuelles rapidement enchaînées et empruntées aux règnes végétal, minéral et (dans une mesure plus faible) animal, autant d’images qui sont ordonnées dans le cadre d’un amour réciproque vécu tant hier (et aujourd’hui) que demain20« Depuis dix-huit ans les massifs des parcs / Portent pour moi tes initiales / […] Dans dix-huit ans nos silences se marieront / Indifférents au froid du Borée » : Claire Goll, L’Ignifère, op. cit., poème « Demain perpétuel ». par ces « passager[s] passionné[s]21Ibid., poème « Maldonne ». » du monde « physiconirique » que sont l’être aimant et l’être aimé :

Immenses les jacinthes de nuit

Autour de ton sommeil

[…]

Et les aimant de ces doigts qui voulaient

Aspirer toutes les épines de fer

Sous tes pieds vulnérables

N’attireront plus que la rouilleDormeur plus grand que nature

À force de te regarder

Mes yeux ne recèlent plus que larmes :

Ton sommeil a volé le suc de mon silence

Et, dans ce rassemblement d’éléments des trois règnes, qui vise à (r)établir, à travers la magie du Verbe poétique, la fusion des amants en une unité « primordiale » (les « contacts primordiaux » prônés par Breton), c’est peut-être le minéral qui tient la plus grande place : le scandale de la mort de l’aimé, en effet, statufie, « chang[e] en pierre22« Changés en pierre nous chantons dans la pénombre / Comme la statue de Memnon » : ibid., poème « Météore Igné ». », chez l’amante, la vision du disparu (les poèmes sont ainsi emplis de ces « songes » et « apparitions [de l’aimé]23Voir les poèmes « L’Année 5729 » et « Les yeux cousus ». »), qui devient volontiers « pétrifi[é]24« Seule ta colère a gravé d’un sceau violet / Mon souvenir et dans mes os de fossile / Je porte pétrifié ton nom / Comme l’autre meurtrissure secrète / Tes empreintes digitales sur ma peau » : ibid., poème « Écume de la folie ». ». C’est dire que le culte voué à l’aimé a pour but ultime de transcender la mort humaine à travers l’affirmation d’un amour perpétuel évoqué par plusieurs titres de poèmes (« L’Année 5729 » ; « Demain perpétuel »). C’est pourquoi sont disposés tout au long du recueil des références et allusions à des « cercueil[s], « sépulcre[s] », « nécropole[s] », « squelettes » et autres « morgues25Voir (entre autres) les poèmes « Six mille crépuscules », « Maldonne » ou encore « Matin aux griffes de chat ». », autant d’indices et de signes liés à la terre (primitive) qui annoncent (paradoxalement) un mouvement ascendant en direction du ciel réconciliateur : car si les lieux de sépultures rapprochent physiquement les corps au sein du mystère mortuaire descendant (à l’intérieur de la terre), c’est pour mieux les élever par la suite, à l’image de ces « basaltes volcaniques26Ibid., poème « Météore Igné ». » (pierres ancestrales et perdurables qui, en se contractant, rapprochent encore davantage les amants), minéraux qui deviennent « poussière cosmique / D’origine lunaire / Gravit[ant] dans les ions de fer / De notre chant autour de la planète / Jusqu’à l’embrasement final27Ibid. ».

De manière plus générale, le culte du Dieu mort (Orphée), qui rejette la possibilité même de l’oubli, passe nécessairement par sa mythification (autre moyen poétique de conjurer le caractère implacable de la mort terrestre) : celle-ci est opérée, au niveau global du recueil, à travers l’inscription de multiples lieux et figures divines porteurs de sens empreintes à la mythologie classique. Ainsi l’évocation du Styx (fleuve des Enfers) précède-t-elle directement celle de Memnon, demi-dieu et roi d’Éthiopie qui, s’il meurt lors de son duel avec Achille, obtient néanmoins l’immortalité dans le ciel28Voir les poèmes « Le népenthès » et « Météore Igné ».. De la même manière, à l’injonction émise par le sujet féminin poétique au « Poète soleil » Apollon de « Retourne[r] à [s]on bleu belvédère ! » (ses « mélodies de porphyre […] / Bless[a]nt nos gorges trop humaines29Claire Goll, L’Ignifère, op. cit., poème « Le parc à l’abandon ». ») succède immédiatement le questionnement angoissé né du caractère divin octroyé à la nature de l’aimé :

Mais comment fixer les rides du front

Où logent Uranus et Mercure

Et les lupercales d’un dieu ?

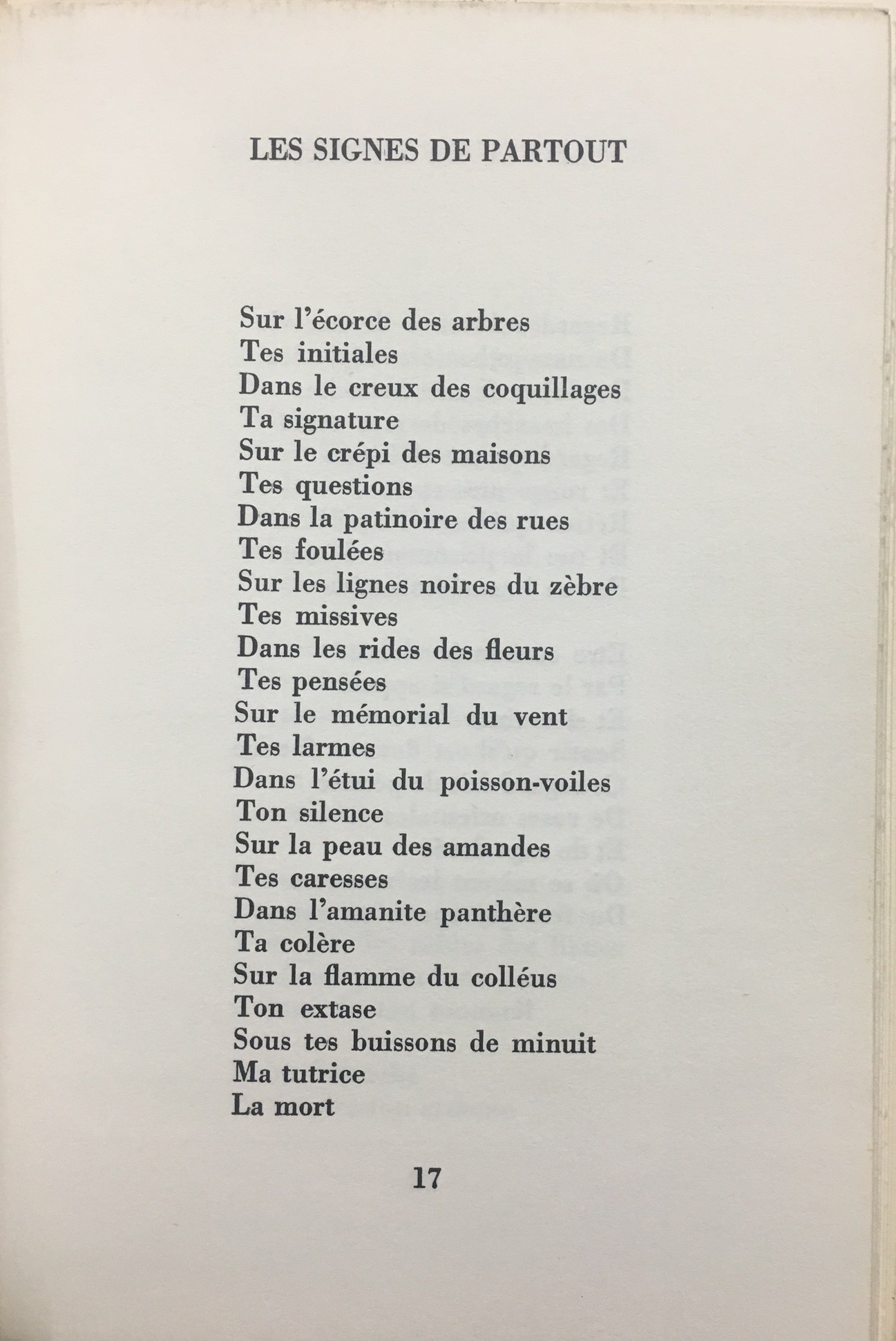

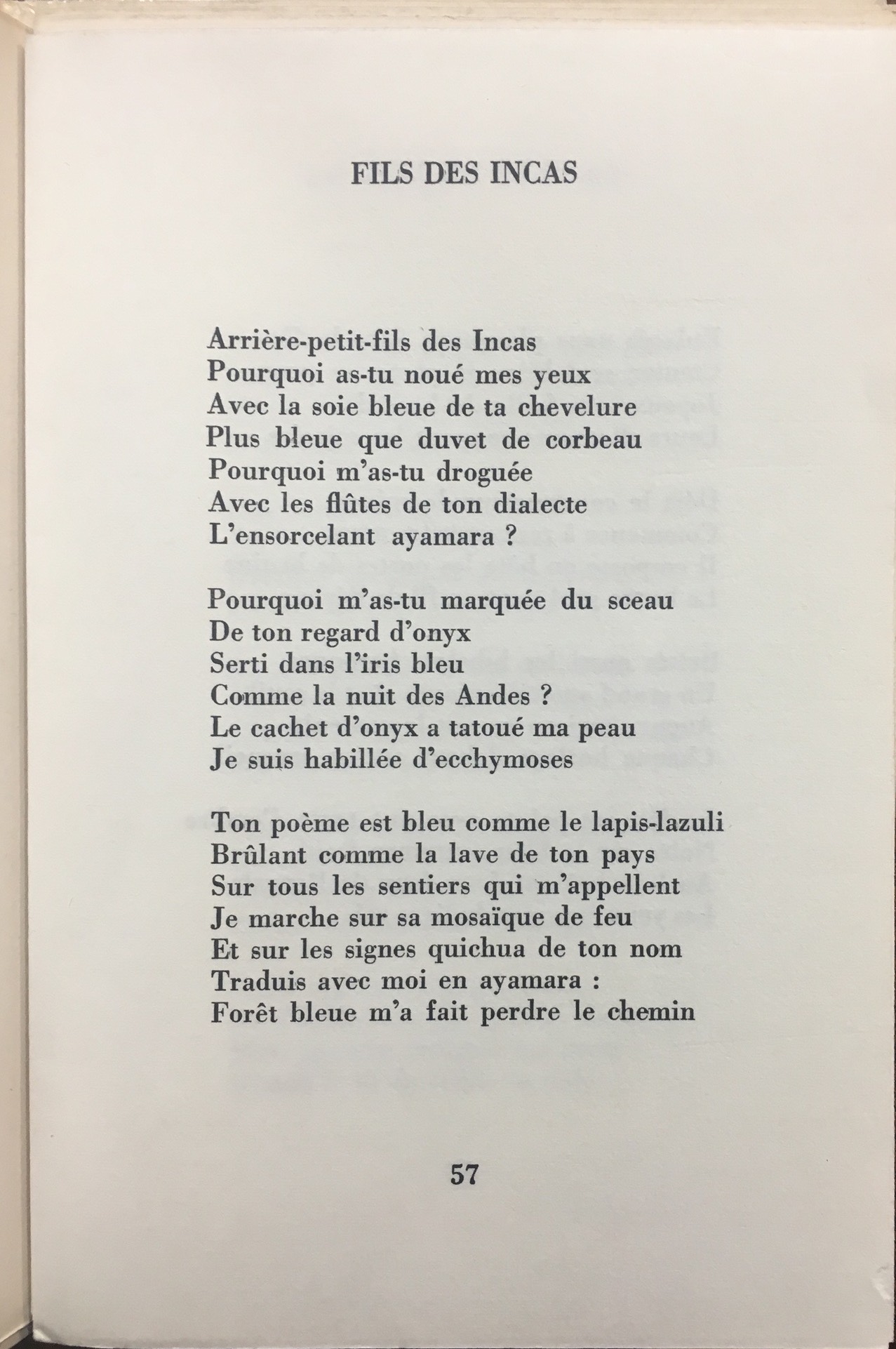

Fig. 3On le voit : à l’exception d’Orphée (le Poète par excellence), ce ne sont pas les figures emblématiques de la mythologie antique admirées par les surréalistes pour leurs mystères (Œdipe, Osiris ou Prométhée, entre autres) que Goll invoque dans ses poèmes : elle leur préfère les dieux originels de la mythologie gréco-latine, plus propres à faire naître dans l’esprit du lecteur le sentiment du génie créateur (immémorial) de l’artiste admiré et aimé. Et s’il est vrai que la poétesse s’adonne ponctuellement à la création d’une mythologie moderne que Breton ne désapprouverait sans doute pas

Fig. 3On le voit : à l’exception d’Orphée (le Poète par excellence), ce ne sont pas les figures emblématiques de la mythologie antique admirées par les surréalistes pour leurs mystères (Œdipe, Osiris ou Prométhée, entre autres) que Goll invoque dans ses poèmes : elle leur préfère les dieux originels de la mythologie gréco-latine, plus propres à faire naître dans l’esprit du lecteur le sentiment du génie créateur (immémorial) de l’artiste admiré et aimé. Et s’il est vrai que la poétesse s’adonne ponctuellement à la création d’une mythologie moderne que Breton ne désapprouverait sans doute pas Fig. 4 (dans son poème « Les signes de partout », elle se montre ainsi attentive à tous les « signes » oraculaires révélateurs de la présence du disparu dans la vie quotidienne contemporaine30« Sur le crépi des maisons / Tes questions / Dans la patinoire des rues / Tes foulées / […] Dans les rides des fleurs / Tes pensées / Sur le mémorial du vent / Tes larmes / Dans l’étui du poisson-voiles / Ton silence / Sur la peau des amandes / Tes caresses […] » : ibid., poème « Les signes de partout »., Fig. 3), elle convoque bien plus volontiers la mythologie pré-colombienne (Fig. 4) et la mythologie (voire la mystique) hébraïque31Si le recours à la mythologie (et surtout à la mystique) hébraïque est un (et en) écho évident à (et avec) la poétique d’Yvan Goll, le recours à la mythologie pré-colombienne (voir les poèmes « Les tableaux fatidiques » et « Fils des Incas ») est plus personnel. (cette dernière étant parfois mélangée à la mythologie classique susmentionnée32Voir le poème « L’année 5729 », emblématique à cet égard.), puisque l’amour perpétuel des amants brisant les frontières entre les espaces, les temps et les traditions religieuses, il fait de facto entrer le monde et ses divers mythes, croyances et symboles en résonances continuelles.

Fig. 4 (dans son poème « Les signes de partout », elle se montre ainsi attentive à tous les « signes » oraculaires révélateurs de la présence du disparu dans la vie quotidienne contemporaine30« Sur le crépi des maisons / Tes questions / Dans la patinoire des rues / Tes foulées / […] Dans les rides des fleurs / Tes pensées / Sur le mémorial du vent / Tes larmes / Dans l’étui du poisson-voiles / Ton silence / Sur la peau des amandes / Tes caresses […] » : ibid., poème « Les signes de partout »., Fig. 3), elle convoque bien plus volontiers la mythologie pré-colombienne (Fig. 4) et la mythologie (voire la mystique) hébraïque31Si le recours à la mythologie (et surtout à la mystique) hébraïque est un (et en) écho évident à (et avec) la poétique d’Yvan Goll, le recours à la mythologie pré-colombienne (voir les poèmes « Les tableaux fatidiques » et « Fils des Incas ») est plus personnel. (cette dernière étant parfois mélangée à la mythologie classique susmentionnée32Voir le poème « L’année 5729 », emblématique à cet égard.), puisque l’amour perpétuel des amants brisant les frontières entre les espaces, les temps et les traditions religieuses, il fait de facto entrer le monde et ses divers mythes, croyances et symboles en résonances continuelles.

On demeurera cependant attentif à ne pas exagérer le pouvoir dévolu aux visions béatifiques vécues par le « je » poétique : car, si le spectacle et l’attente des signes de l’être aimé donnent (encore) sens à l’existence de l’aimante (celui de pouvoir chanter la gloire éternelle de l’amant, de vouer un culte au Dieu présent-absent), celle-ci n’en ressent pas moins une souffrance et une solitude existentielles qu’attestent, outre de nombreux titres (et chutes) de poèmes, les motifs poétiques surinvestis de l’ombre (qui évoque l’absence) et du désert (qui symbolise la faim et la soif de l’Autre) tout au long du recueil. Mais puisque l’ensemble des éléments, on l’a vu, entre en résonances les uns avec les autres dans L’Ignifère, alors les espaces les plus opposés au « silence cuisant, bouillant du désert33Claire Goll, Chants peaux-rouges : le cœur tatoué, couverture et illustrations de Fritz Faiss, Paris, P. Seghers, 1958, p. 8. » tels les paysages enneigés sont eux aussi d’éclatants « signes » visuels de la douleur engendrée par l’absence de l’être aimé :

Quand la neige renverse

Ses godets de couleurs

Sur la mélancolie du jardin

Le bonhomme de neige m’appelleIl ressemble à l’amant en fuite

Et tout ce qui me reste

De la statue fondante

Ce sont deux boules noires

Les charbons de ses yeux

In fine (et même si le chant réincarne sans cesse celui qui est sans cesse désincarné), seule la mort de celle qui a survécu réunira les amants, ainsi qu’elle le pressent elle-même dans le poème « Matin aux griffes de chat », qui exprime sa profonde mélancolie née de la rencontre fortuite (elle, cette « passante ») avec « une draperie noire » à l’intérieur d’une « morgue » :

Indifférentes les portes

De la morgue s’ouvrent

Sur une draperie noireElle porte mon initiale ;

Ah si j’étais la morte

Et la morte la passante !

Les lithographies de Leonor Fini : le rêve de l’Androgyne primordial

La poésie gollienne, on l’a dit, ne s’inscrit pas complètement dans la trajectoire surréaliste initiée par André Breton dès le début des années 1920 : à l’instar d’Yvan Goll, en effet, la poétesse semble privilégier (au moins dans L’Ignifère34Au moins dans L’Ignifère, disons-nous, car son recueil de Chants peaux-rouges (1958), par exemple, donne une grande place au « thème musical » indien, qui porte, selon Claire Goll, « la pensée poétique [indienne] […] variée, scandée [et] soulignée par la répétition » des refrains (ibid., préface, p. 9) : « HE-YA, yo o we yo ! / He-ya, que ne suis-je la guêpe / Dont ton doigt détourne le vol ! / […] Yo o we ya, he-ya, he-ya ! » (ibid., poème « Jalousie »).) l’œil au détriment de l’oreille,

Fig. 5, 6 et 7 et ses produits poétiques ne refusent pas toute progression logique au profit exclusif de la « parole intérieure », désorientant ainsi moins par leur ambiguïté que par la nouveauté, la rapidité et les attributs optiques de certaines de leurs images (« Larmes de stuc aux paupières / Dans la morgue blême de l’aube35Claire Goll, L’Ignifère, op. cit., poème « Le masque de mort ». »). Mais c’est précisément cette « jouissance des images36Salvador Dalí et Louis Pauwels, Les passions selon Dalí, Paris, Denoël, 1968, p. 56. » (laquelle tient plus d’Apollinaire que du chef de file (auto)proclamé) qui, en étroite connexion ou collusion avec les grandes thématiques surréalistes (l’astrologie, l’amour fou37« Plus les mêmes guirlandes d’hirondelles / Sur les chapeaux des cheminées / Usés par la pluie de tant d’années ! / Plus les mêmes armes violettes / Des iris brandis par un guerrier ivre / Contre l’amour fou d’un printemps ! » : Claire Goll, L’Ignifère, op. cit., poème « Les temps futurs ». ou le sommeil, pour ne citer qu’elles), procure à la poésie de Claire Goll une incontestable connotation surréaliste, rendue plus saillante dans L’Ignifère grâce à la participation « lithographique » de Leonor Fini. Car si les thèmes du rêve et du sommeil ne sont pas absents du recueil, c’est surtout l’artiste peintre et graveuse qui, avec ses cinq lithographies, installe le recueil de poèmes d’amour dans un climat d’érotisme et d’onirisme généralisés, qui révèle cette fois-ci plus directement l’influence de la pensée surréaliste issue de Breton sur le travail collaboratif au féminin38Les dessins de Fini font également partie intégrante de deux livres de Lise Deharme, Le Poids d’un oiseau (1955) et Oh ! Violette ou la Politesse des végétaux, publié la même année que L’Ignifère. Voir Andrea Oberhuber et Caroline Hogue, « Le Poids d’un oiseau de Lise Deharme et Leonor Fini : parcours d’une revenante », <https://lisaf.org/project/deharme-lise-poids-dun-oiseau/>, page consultée le 28 décembre 2019, de même que Charles Plet et Daisy Le Corre, « Oh ! Violette ou la Politesse des végétaux : le conte érotique qui déshabille les genres », <https://lisaf.org/project/deharme-lise-oh-violette-politesse-vegetaux/>, page consultée le 28 décembre 2019.. En effet, les personnages entremêlés dessinés par Fini, les yeux clos ou mi-clos dans un (demi-)sommeil propice à la rêverie ou à la plongée dans les eaux profondes de l’inconscient, fournissent au recueil une « trame […] plus riche mais plus lâche » (essence du rêve selon Breton), qui contraste avec la « trame […] plus sobre mais […] plus serrée39André Breton, cité dans Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, Paris, Éditions du Seuil, 1964, p. 63. » (essence de la pensée) des productions poétiques golliennes (Fig. 5, 6, 7).

Fig. 5, 6 et 7 et ses produits poétiques ne refusent pas toute progression logique au profit exclusif de la « parole intérieure », désorientant ainsi moins par leur ambiguïté que par la nouveauté, la rapidité et les attributs optiques de certaines de leurs images (« Larmes de stuc aux paupières / Dans la morgue blême de l’aube35Claire Goll, L’Ignifère, op. cit., poème « Le masque de mort ». »). Mais c’est précisément cette « jouissance des images36Salvador Dalí et Louis Pauwels, Les passions selon Dalí, Paris, Denoël, 1968, p. 56. » (laquelle tient plus d’Apollinaire que du chef de file (auto)proclamé) qui, en étroite connexion ou collusion avec les grandes thématiques surréalistes (l’astrologie, l’amour fou37« Plus les mêmes guirlandes d’hirondelles / Sur les chapeaux des cheminées / Usés par la pluie de tant d’années ! / Plus les mêmes armes violettes / Des iris brandis par un guerrier ivre / Contre l’amour fou d’un printemps ! » : Claire Goll, L’Ignifère, op. cit., poème « Les temps futurs ». ou le sommeil, pour ne citer qu’elles), procure à la poésie de Claire Goll une incontestable connotation surréaliste, rendue plus saillante dans L’Ignifère grâce à la participation « lithographique » de Leonor Fini. Car si les thèmes du rêve et du sommeil ne sont pas absents du recueil, c’est surtout l’artiste peintre et graveuse qui, avec ses cinq lithographies, installe le recueil de poèmes d’amour dans un climat d’érotisme et d’onirisme généralisés, qui révèle cette fois-ci plus directement l’influence de la pensée surréaliste issue de Breton sur le travail collaboratif au féminin38Les dessins de Fini font également partie intégrante de deux livres de Lise Deharme, Le Poids d’un oiseau (1955) et Oh ! Violette ou la Politesse des végétaux, publié la même année que L’Ignifère. Voir Andrea Oberhuber et Caroline Hogue, « Le Poids d’un oiseau de Lise Deharme et Leonor Fini : parcours d’une revenante », <https://lisaf.org/project/deharme-lise-poids-dun-oiseau/>, page consultée le 28 décembre 2019, de même que Charles Plet et Daisy Le Corre, « Oh ! Violette ou la Politesse des végétaux : le conte érotique qui déshabille les genres », <https://lisaf.org/project/deharme-lise-oh-violette-politesse-vegetaux/>, page consultée le 28 décembre 2019.. En effet, les personnages entremêlés dessinés par Fini, les yeux clos ou mi-clos dans un (demi-)sommeil propice à la rêverie ou à la plongée dans les eaux profondes de l’inconscient, fournissent au recueil une « trame […] plus riche mais plus lâche » (essence du rêve selon Breton), qui contraste avec la « trame […] plus sobre mais […] plus serrée39André Breton, cité dans Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, Paris, Éditions du Seuil, 1964, p. 63. » (essence de la pensée) des productions poétiques golliennes (Fig. 5, 6, 7).

Fig. 8On notera par ailleurs que c’est l’impossibilité (ou plutôt le refus) de rapporter directement les lithographies au poème qui leur font face (ou au contraire la possibilité pour le lecteur-spectateur de mélanger allègrement les dessins et les textes, d’aller des uns aux autres sans entraves logiques) qui permet de qualifier L’Ignifère d’œuvre inspirée de valeurs surréalistes. Et c’est précisément le mélange des « genres » (le texte et l’image ; le masculin et le féminin) qui pourra, par le surcroît de révélation amoureuse qu’il est susceptible de procurer, « réuni[r] un beau jour des amants40Épigraphe de Paul Éluard dans Claire Goll, L’Ignifère, op. cit, s. p. » (et, par-delà, transformer la vision du monde du lecteur). Car les dessins de Leonor Fini, attachés à découvrir (et révéler) les analogies de formes (entre masculin et féminin) qui autorisent le passage d’une individualité dans une autre, transposent au niveau pictural la fusion des amants maintes fois invoquée (« inspirée », dirait Paul Éluard), tout au long du recueil, par le sujet féminin poétique, et dont la lithographie présentant un personnage aux traits de « femme » enceinte (de l’amant ? du poème glorificateur ?41« Ô toi qu’on croit mort à cause d’un sépulcre / Enfançon que je porte dans mes flancs / […] Amant que je recrée dans mon giron » (ibid., poème « Six mille crépuscules ») ; « Depuis dix-huit ans l’énergie de ton cœur / Brûle dans le mien et se change en poème » (ibid., poème « Demain perpétuel »).) est l’expression la plus aboutie (Fig. 8).

Fig. 8On notera par ailleurs que c’est l’impossibilité (ou plutôt le refus) de rapporter directement les lithographies au poème qui leur font face (ou au contraire la possibilité pour le lecteur-spectateur de mélanger allègrement les dessins et les textes, d’aller des uns aux autres sans entraves logiques) qui permet de qualifier L’Ignifère d’œuvre inspirée de valeurs surréalistes. Et c’est précisément le mélange des « genres » (le texte et l’image ; le masculin et le féminin) qui pourra, par le surcroît de révélation amoureuse qu’il est susceptible de procurer, « réuni[r] un beau jour des amants40Épigraphe de Paul Éluard dans Claire Goll, L’Ignifère, op. cit, s. p. » (et, par-delà, transformer la vision du monde du lecteur). Car les dessins de Leonor Fini, attachés à découvrir (et révéler) les analogies de formes (entre masculin et féminin) qui autorisent le passage d’une individualité dans une autre, transposent au niveau pictural la fusion des amants maintes fois invoquée (« inspirée », dirait Paul Éluard), tout au long du recueil, par le sujet féminin poétique, et dont la lithographie présentant un personnage aux traits de « femme » enceinte (de l’amant ? du poème glorificateur ?41« Ô toi qu’on croit mort à cause d’un sépulcre / Enfançon que je porte dans mes flancs / […] Amant que je recrée dans mon giron » (ibid., poème « Six mille crépuscules ») ; « Depuis dix-huit ans l’énergie de ton cœur / Brûle dans le mien et se change en poème » (ibid., poème « Demain perpétuel »).) est l’expression la plus aboutie (Fig. 8).

En somme, si Claire Goll et Leonor Fini n’ont pas la même vision de l’amour féminin (on note dans les lithographies finiennes le refus – pleinement surréaliste – de séparer l’amour-sentiment de l’amour physique et l’approbation – plus personnelle – des multiples possibilités érotico-amoureuses), il n’en demeure pas moins qu’elles prônent toutes deux la libération du désir par la force de l’image (poétique ou picturale). Cette libération permet, en retour, la construction en deux êtres humains (homme et femme chez Goll ; homme et/ou femme chez Fini) de l’« Androgyne primordial » du Banquet de Platon, recherché par le surréalisme pour sa plénitude essentielle, pour la réunion des contraires.

Références bibliographiques

Corpus primaire

- Goll, Claire, Les Larmes pétrifiées, avec un dessin par Antoni Clavé, Paris, Pierre Seghers, 1951, p. 21.

- Goll, Claire, Chants peaux-rouges : le cœur tatoué, couverture et illustrations de Fritz Faiss, Paris, P. Seghers, 1958.

- Goll, Claire, L’Ignifère, lithographies de Leonor Fini, Paris, Librairie Saint-Germain-des-Prés, 1969.

- Goll, Claire, La Poursuite du vent, Paris, O. Orban, 1976.

Corpus critique

- Breton, André, Catalogue de l’exposition internationale du surréalisme de 1959, Paris, Galerie Daniel Cordier, 1959.

- Cattaui, Georges, « Claire Goll », dans Cattaui, Georges, Edmée de la Rochefoucauld et Armand Lanoux, Claire Goll, Éditions Seghers, 1967, p. 5-30.

- Dalí, Salvador et Louis Pauwels, Les passions selon Dalí, Paris, Denoël, 1968.

- Grandidier, Daniel, « Claire, “Multiple femme”, aux multiples prénoms… », dans Claire Goll. Une création littéraire, une égérie en quête d’amour, un legs, exposition de la Médiathèque Victor-Hugo, du Musée Pierre-Noël et des Amis de la Fondation Yvan et Claire Goll, Saint-Dié-des-Vosges, Association des amis de la Fondation Yvan et Claire Goll-Médiathèque Victor-Hugo-Musée Pierre-Noël, 2012, p. 131-186.

- Jouanny, Robert A., « L’amitié magique de Paul Éluard et Max Ernst », dans Motifs et figures, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, p. 155-169.

- Kuizenga, Donna, « Goll, Claire », dans Christine P. Makward et Madeleine Cottenet-Hage (dir.), Dictionnaire littéraire des femmes de langue française. De Marie de France à Marie NDiaye, Paris, Éditions Karthala, 1996, p. 281-284.

- Nadeau, Maurice, Histoire du surréalisme, Paris, Éditions du Seuil, 1964.

- Oberhuber, Andrea et Caroline Hogue, « Le Poids d’un oiseau de Lise Deharme et Leonor Fini : parcours d’une revenante », <https://lisaf.org/project/deharme-lise-poids-dun-oiseau/>, page consultée le 28 décembre 2019.

- Pichois, Claude, L’image de Jean-Paul Richter dans les lettres françaises, Paris, J. Corti, 1963.

- Plet, Charles et Daisy Le Corre, « Oh ! Violette ou la Politesse des végétaux : le conte érotique qui déshabille les genres », <https://lisaf.org/project/deharme-lise-oh-violette-politesse-vegetaux/>, page consultée le 28 décembre 2019.

- Pierre, José, André Breton et la peinture, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1987.

- Sabatier, Robert, Histoire de la poésie française : la poésie du XXe siècle. Révolutions et conquêtes, t. 2, Paris, Albin Michel, 1982.